Politkolumne

Sie sind reich? Dann zählt Ihre Stimme das 1,16-Fache

Ausgerechnet Wahlen tragen dazu bei, dass gut verdienende Menschen in der Demokratie systematisch mehr Gewicht haben als einkommensschwächere. Wie ist das möglich?

Milliardärsvermögen wachsen unter demokratischen Regierungen in den USA noch schneller als unter republikanischen. Unternehmer wie der Tscheche Andrej Babiš gründen kurzerhand ihre eigene Partei, um in die Politik einzusteigen. Und Volksabstimmungen wie jene zur Abschaffung des Eigenmietwerts würden vor allem Menschen mit Wohneigentum nützen. Solche Beispiele verdeutlichen, was in der Politikwissenschaft hinlänglich bekannt ist: Demokratien sind keine reinen «Volksherrschaften», sondern in mancher Hinsicht Herrschaften der Reichen. Doch woran liegt das?

Vielschichtiger Einfluss des Geldes in der Politik

Es gibt verschiedene Gründe, warum ein volles Portemonnaie mit grösserer politischer Macht verbunden ist. Wohlhabende Menschen verfolgen oft ähnliche Interessen; etwa, wenn es um Steuererleichterungen oder den Schutz ihres Vermögens geht. Das erleichtert es ihnen erwiesenermassen, sich zusammenzuschliessen und ein schlagkräftiges Lobbying aufzuziehen. Zudem amten sie als Financiers von Wahl- und Abstimmungskampagnen. Und nicht zuletzt rekrutieren sich Politikerinnen und Politiker oft aus der gesellschaftlichen Elite. Aus geteilten privilegierten Lebenswelten werden im Parlament rasch ähnliche politische Zielsetzungen.

So wichtig all diese Forschungsbefunde auch sind – sie bleiben nur Puzzleteile. Um systematisch zu verstehen, warum die Demokratie eine «natürliche» Neigung zur Plutokratie hat, setzten der französische Politologe Raul Magni-Berton und Ökonom Simon Varaine jüngst bei dem für die Demokratie Fundamentalsten an: der Wahl. Denn damit bestimmen wir Wählende, wer uns im Parlament vertritt, also unsere Präferenzen anwesend macht.

Wie Demokratien zu Plutokratien werden

Laut den beiden Forschern gibt es drei Gründe, warum Geld nicht nur generell Einfluss auf die Politik hat. Auch der Wahlprozess selbst trage dazu bei, dass die «haves» systematisch bessergestellt sind:

Erstens gibt es einen «Klassen-Bias» bei der Wahlbeteiligung. Einkommensärmere Menschen gehen seltener wählen als wohlhabendere. Die Durchschnittswählerin und der Durchschnittswähler sind also vermögender als die Gesamtbevölkerung – und ihre Interessen deshalb im Wahlkörper besser abgebildet. In Ländern mit hoher Einkommensungleichheit ist dieser Beteiligungsgraben zwischen den Lohnklassen besonders ausgeprägt.

Zweitens erzeugen Wahlsysteme einen «Repräsentations-Bias». In Proporzwahlsystemen sind ärmere Menschen laut einer Studie grundsätzlich besser vertreten als in Mehrheitswahlsystemen. Doch auch der Proporz ist nachweislich nicht frei von Verzerrungen zugunsten der Gutverdienenden – besonders dann, wenn die Wahlkreise klein sind.

Und drittens besteht ein «Koalitions-Bias». Eigentlich sollte eine Partei, die bei einer Wahl mehr Sitze gewinnt, auch stärker in der Regierung vertreten sein. In der Realität ist das aber oft nicht der Fall, wie Untersuchungen zeigen. Mittellose Wählende fühlen sich dadurch noch schlechter repräsentiert und entfremden sich von der Politik. Sie bleiben häufiger zu Hause und verschärfen so die ohnehin bestehende Ungleichheit bei der Wahlbeteiligung.

Aus diesen drei Quellen errechnen die beiden Forscher ein systematisches Mass «elektoraler Plutokratie». Damit lässt sich das «Wahlgewicht» von Arm und Reich systematisch vermessen, über gut 30 Länder und knapp 30 Jahre hinweg: Eine Person mit einem Einkommen über dem Median hat bei Wahlen im Schnitt 1,16-mal so viel Einfluss wie eine Person mit einem Einkommen unter dem Median. Vergleicht man die Einkommensstärksten (10. Dezil) mit den Einkommensschwächsten (1. Dezil), zählt die Stimme der Einkommensstärksten sogar 1,48-mal so viel. Besonders plutokratisch sind die Demokratien Frankreichs, Estlands und der Niederlande.

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Universität Bern und die Menschen dahinter.

Zweitveröffentlichung

Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL

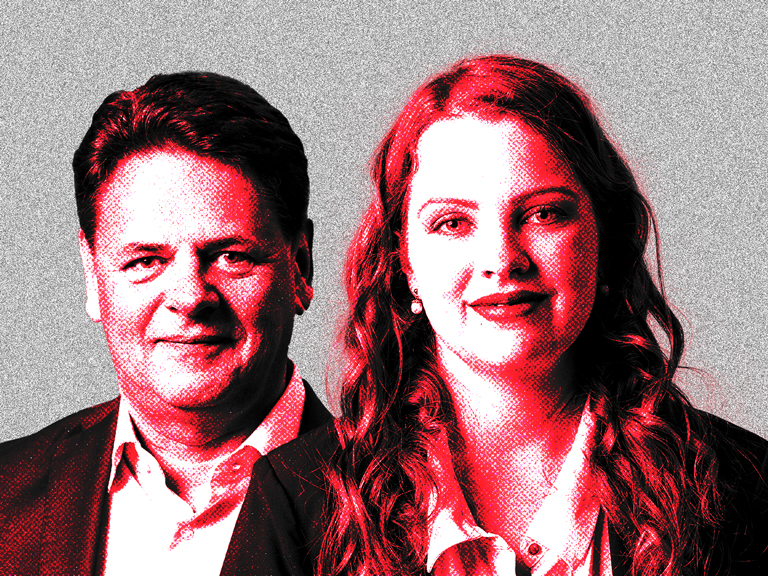

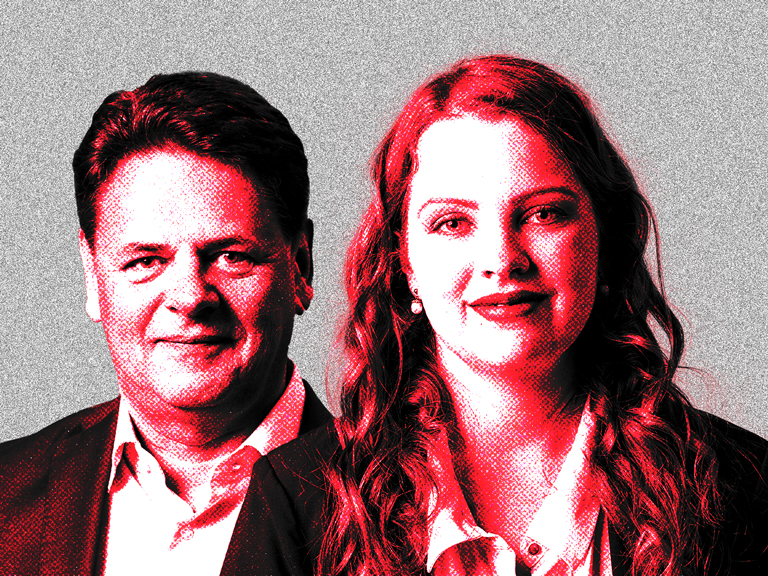

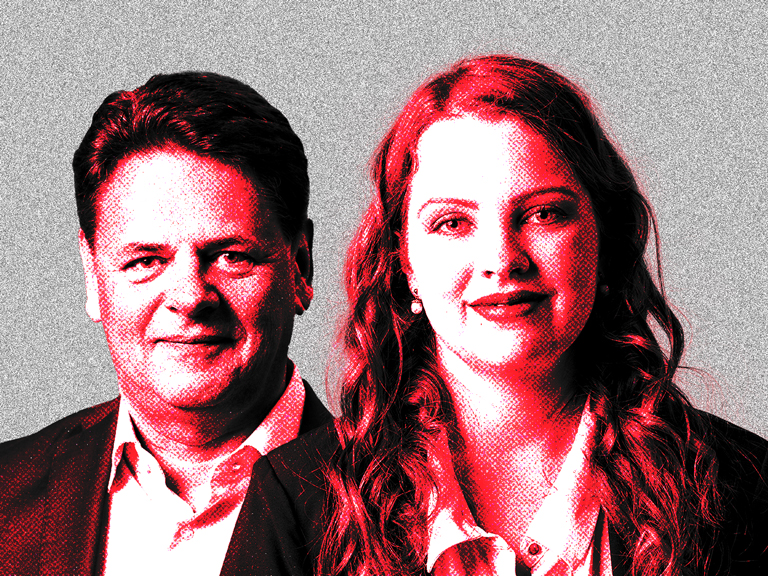

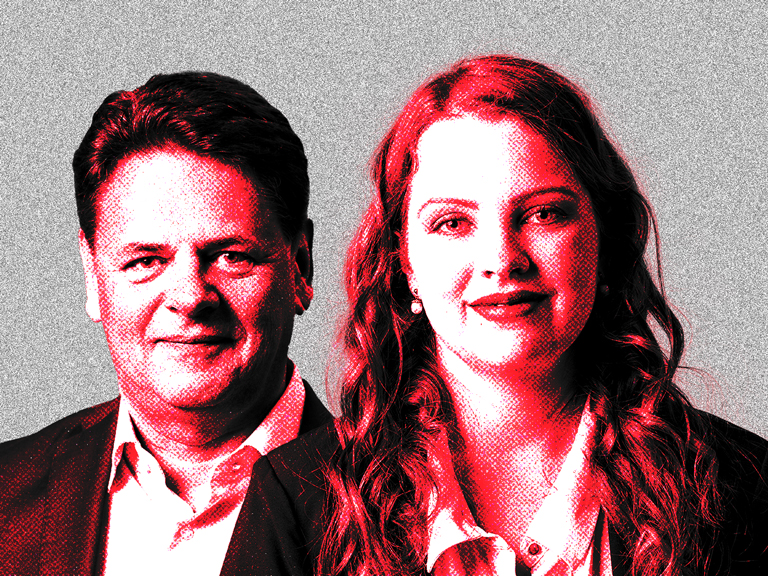

Die Tamedia-Politkolumnen von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus sowie Markus Freitag erscheinen auch im Online-Magazin der Universität Bern uniAKTUELL.

Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern

Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).