Politkolumne

Naturkatastrophen – solidarisch, solange es nichts kostet

Kaum war Blatten unter Schutt und Eis begraben, folgte die politische Debatte: Wer soll zahlen, wenn die Berge ins Rutschen kommen?

Der Jahrhundert-Bergsturz, der Ende Mai 2025 das Dorf Blatten auf einen Schlag auslöschte, war in seinem Ausmass einmalig. Eine unvorstellbare Masse aus Stein, Eis, Schlamm und Wasser begrub das Bergdorf und hinterliess eine gigantische Spur der Zerstörung. Gleichzeitig lebt das Alpenland Schweiz seit Jahrhunderten mit Naturgefahren, die sich laut der neuesten Klima-Risikoanalyse das Bafu künftig zusätzlich akzentuieren. Doch warum führen manche Katastrophen zu politischen Veränderungen, während andere schnell in Vergessenheit geraten?

Die drei Politikwissenschaftlerinnen Anik Glaus, Alexandra Gavilano und Karin Ingold von der Universität Bern sind dieser Frage in einer umfassenden Studie nachgegangen. Ihr Fazit: Nicht jede Naturgewalt verändert die Politik. Doch manchmal öffnet ein extremes Ereignis das Fenster für tiefgreifende Reformen. Entscheidend ist, ob die Politik will.

Drei Ereignisse machten den Unterschied

Die Forscherinnen analysierten dreizehn schwere Hochwasserereignisse seit 1848. Nur drei davon hatten eine längerfristige Wirkung und führten zu einem Kurswechsel in der Politik:

-

1868: Eine verheerende Flut verursacht 50 Tote und Schäden in Milliardenhöhe (1,3 Milliarden Franken; inflationsbereinigt). Danach übernimmt der Bund erstmals Verantwortung und erarbeitet eine landesweite Hochwasserschutzstrategie: weg von punktueller Gefahrenabwehr, hin zu einem umfassenden, gesetzlich verankerten Gewässerschutz.

-

1987: Obwohl nur fünf Kantone hochwasserbetroffen waren, sorgte hoher Schaden (1,3 Milliarden Franken) für eine politische Neubewertung. Umweltschutz gewinnt an Einfluss und die Raumplanung wird erstmals Teil der Schutzstrategie.

-

2005: Die mit 2,8 Milliarden Franken teuerste Flut der modernen Schweiz bringt neue nationale Plattformen, Frühwarnsysteme und eine integrative Risikopolitik auf den Weg.

Schaden reicht nicht, die Politik muss bereit sein

Wie die Studie zeigt, sind hohe wirtschaftliche Schäden zwar notwendig, aber nicht hinreichend, damit Naturereignisse politische Wellen schlagen. Erst wenn gleichzeitig reformwillige Kräfte wie engagierte Fachbehörden, kooperative Verwaltungen oder schlagkräftige Allianzen bereitstehen, wird aus einem Desaster ein politisches «window of opportunity».

Überraschend: Weder eine besonders intensive Medienberichterstattung noch parlamentarische Debatten waren bei den drei Richtungswechseln ausschlaggebend. Besonders das 1987er-Ereignis blieb medial eher wenig beachtet. Dennoch folgte eine nationale Gesetzesreform. Das liegt auch am politischen System: Viele Kompetenzen im Hochwasserschutz liegen bei den Kantonen und nicht beim Bundesparlament.

Keine Solidarität beim Finanzausgleich

Für die rasche Bewältigung von Katastrophen wie dem Bergsturz von Blatten braucht es aber nicht nur neue Gesetze, sondern vor allem viel Geld. Doch wer soll zahlen? Während die Grünen Naturgefahren im nationalen Finanzausgleich stärker berücksichtigen möchten, will die SVP lieber bei der internationalen Zusammenarbeit sparen.

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Universität Bern und die Menschen dahinter.

Am Ende dürften die eidgenössischen Stimmberechtigten entscheiden. Aber just diese zeigen sich bei der Verteilung von Steuergeldern wenig solidarisch. Eine Studie zur NFA-Abstimmung von 2004 zeigt klar: Stimmbürger aus Kantonen, die mehr einzahlen sollten, lehnten die Reform ab. Nehmerkantone, die profitieren, sagten hingegen Ja.

Pro 100 Franken zusätzlicher Kosten sank die Zustimmung um rund 7 Prozent – bei gleich hohen Gewinnen stieg sie ebenso stark. Egoismus überwiegt Solidarität, das eigene Portemonnaie ist einem näher als überregionaler Gemeinsinn. Das dürfte bei künftigen Anpassungen des nationalen Finanzausgleichs nicht anders sein, selbst wenn diese Abgeltungen für besonders katastrophengefährdete Regionen vorsehen.

Solidarität vor Ort

Ganz anders sieht es bei kantonalen Abstimmungen aus: Geht es um Hochwasserschutz, Lawinengalerien oder Bergsturzprojekte im eigenen Kanton, zeigen sich die Stimmbürger ausgesprochen solidarisch. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Bevölkerung kleiner Dörfer an der Peripherie davon profitiert. Das belegt die ältere Abstimmungsforschung.

Umgekehrt tut sich die kantonale Stimmbürgerschaft mit Sporthallen, Kulturbauten oder Tramlinien, die städtischen Zentren nützen, deutlich schwerer. Am ehesten sind die Stimmberechtigten bereit, öffentliche Mittel zu sprechen, wenn es um den Schutz vor Naturgefahren vor der eigenen Haustür geht. Die Walliser Regierung kann sich daher bei den kurzfristig gesprochenen 10 Millionen Franken für die Hilfe in Blatten auf die breite Unterstützung der eigenen Bevölkerung verlassen.

Städterinnen und Städter sowie die Bewohner der Agglomerationen sollten sich hingegen noch stärker bewusst sein, dass der Schutz vor alpinen Naturgefahren im Interesse des ganzen Landes ist. Geraten die Berge ins Rutschen, geraten nämlich auch die Fundamente des föderalen Zusammenhalts ins Wanken. Was heute das Wallis trifft, kann morgen in Form von Unwettern und Überschwemmungen das Mittelland erschüttern. Der Schutz gefährdeter Regionen ist deshalb kein Almosen, sondern ein Akt nationaler Solidarität.

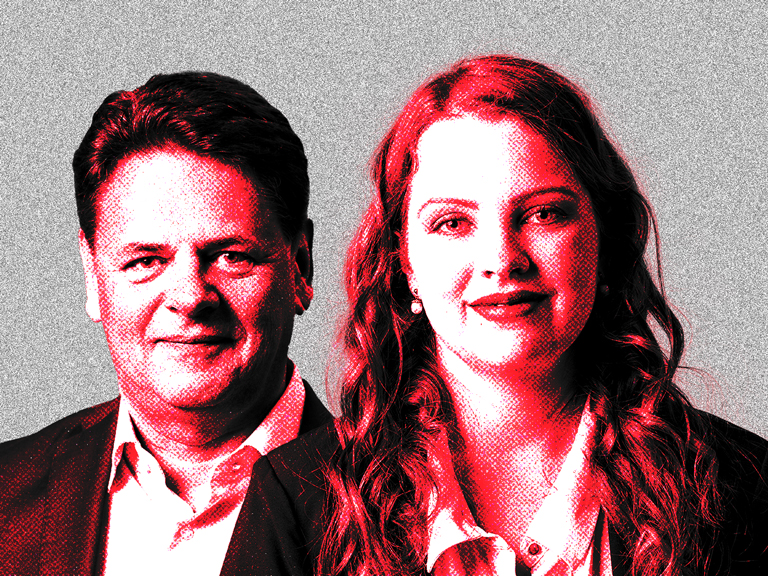

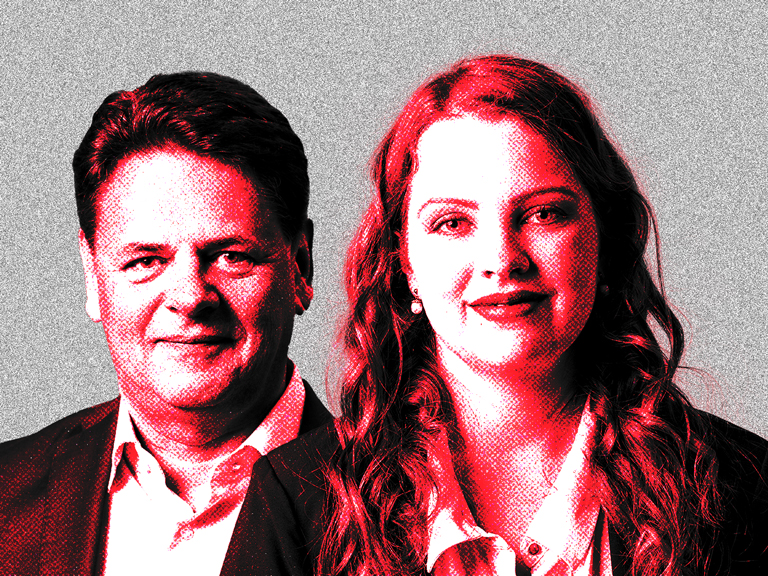

Zweitveröffentlichung

Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL

Die Tamedia-Politkolumnen von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus sowie Markus Freitag erscheinen auch im Online-Magazin der Universität Bern uniAKTUELL.

Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern

Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).