Kolumne «Schweizer Herzfrequenzen»

Ist die Schweiz korrupt?

Nicht immer funktioniert in der Schweiz auch alles wirklich so reibungslos, nur weil es wie geschmiert läuft.

Schwarze Kassen, Schmiergelder oder gar die Plünderung der Staatskasse: Korruption begleitet uns seit Menschengedenken und gilt manchen als das zweitälteste Gewerbe der Welt. Sprechen wir von solchen Taten, denken wir an moralische Defizite, an politischen Machtmissbrauch oder auch an strafbares Unrecht und nehmen zentrale Schwächen des Menschen ins Visier.

In der Schweiz versteht man unter Korruption das missbräuchliche Verhalten von Personen in Vertrauenspositionen, um ungerechtfertigte Vorteile zu erhalten. In den Fokus gerät dabei in erster Linie die öffentliche Verwaltung, die Politik oder die Justiz. Aber dieses anrüchige Verhalten macht auch vor national und international tätigen Unternehmen oder vor Vereinen und Stiftungen nicht halt.

Die Schweiz im Vergleich mit dem Ausland

Das Spektrum reicht dabei von eher situativen, aus einer Alltagssituation heraus begangenen Delikten, die nur von kurzer Dauer sind, bis hin zu systematischer Korruption, die sich durch den Organisationsgrad und die Häufigkeit der Handlungen sowie die Höhe der Forderungen und Angebote auszeichnet.

Was glauben Sie? Ist ein solch moralisch verwerfliches Verhalten in der Schweiz überhaupt ein Thema? Ist das «Söihäfeli-Söideckeli-System» ein Problem? Wird die «Mischlerschweiz» zur Gefahr?

Laut dem jüngsten Bericht der Nichtregierungsorganisation Transparency International nimmt die Wahrnehmung der Korruption in den Augen von Geschäftsleuten sowie Expertinnen und Experten hierzulande immer weiter zu. Zwar gehört die Schweiz immer noch zu den Top 10 der saubersten Länder. Als weniger korrupt werden aktuell nur Dänemark, Finnland, Singapur und Neuseeland eingestuft.

Viel schlechter ist es hingegen um unsere Nachbarländer Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich bestellt. Allerdings werden Probleme wie beispielsweise die Bestechung von Beamtinnen und Beamten, Mauscheleien bei öffentlichen Ausschreibungen, die Veruntreuung öffentlicher Gelder oder der Zugang zu öffentlichen Informationen in der Schweiz so kritisch gesehen wie seit dreissig Jahren nicht mehr.

Zwischenmenschliches Vertrauen und soziales Kapital

Diese Entwicklung lässt sicher aufhorchen, denn die Folgen wachsender Korruption sind gravierend und schnüren dem sozialen wie politischen Miteinander zunehmend die Luft ab. Politisch führt sie zu einem tiefgreifenden Vertrauensverlust in staatliche Institutionen, untergräbt den Rechtsstaat und schwächt seine Akteurinnen und Akteure.

Wirtschaftlich verzerrt Korruption den Wettbewerb, schreckt Investorinnen und Investoren ab, verhindert eine effiziente Ressourcenverteilung und verschwendet öffentliche wie private Mittel. Und gesellschaftlich werden soziale Ungleichheiten zementiert und verstärkt, ohnehin vulnerable Gruppen werden zusätzlich benachteiligt. Zudem nimmt das zwischenmenschliche Vertrauen und damit das soziale Kapital einer Gemeinschaft nachhaltig Schaden.

Fragt man statt der Managerinnen und Manager die Schweizer Bevölkerung nach dem Ausmass der Korruption im Land, so wird der öffentlichen Verwaltung ebenfalls keine weisse Weste bescheinigt. Nur wenige halten das Problem für vernachlässigbar. Und fast 15 Prozent sehen sogar einen grösseren Personenkreis darin involviert.

Diese Einschätzung wird vor allem von Menschen geteilt, die sich wenig für Politik interessieren. Zudem ist diese Haltung in der Deutschschweiz stärker ausgeprägt als in der Romandie. Ähnliche Vorbehalte zeigt auch die Landbevölkerung im Vergleich zu den Städterinnen und Städtern.

Halten wir zum Schluss also fest: Nicht immer funktioniert in der Schweiz auch alles wirklich so reibungslos, nur weil es wie geschmiert läuft.

Zweitveröffentlichung

Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL

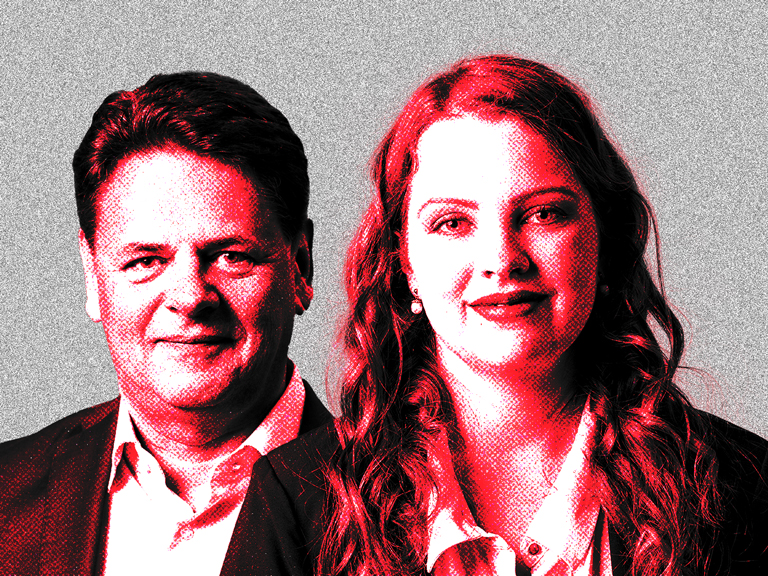

Die Tamedia-Kolumnen von Markus Freitag sowie von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus erscheinen auch im uniAKTUELL.

Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern

Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.