Politkolumne

Was mit uns passiert, wenn wir geghostet werden?

Phänomen Ostrazismus: 15 Prozent der Schweizer Bevölkerung fühlen sich oft sozial ausgegrenzt. Dies gefährdet nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Demokratie.

Es gibt wohl kaum etwas, das mehr schmerzt und stresst, als aussen vor zu bleiben. Wenn die Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitspausen zwar gemeinsam, aber lieber unter sich verbringen, die Clique den Ausgang ohne uns plant, im Verein oder in der Nachbarschaft Aktivitäten ohne unser Wissen stattfinden und sich alle zur Begrüssung umarmen und küssen, uns aber nur die Hand entgegenstrecken.

Wir alle sehnen uns nach Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit. Geghostet zu werden, kränkt uns.

Auch die rasante Digitalisierung mit ihren unzähligen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und Aufmerksamkeitsgewinnung kann hier keine Abhilfe schaffen. Obschon Postings, Likes, Daumen, Smileys oder Audios und Livevideos von Vorteil sind, um Nähe zu schaffen und Bindungen zu festigen, bleibt dieser neuzeitliche Segen nicht ohne Fluch, wenn der Weg in die Chatgruppe versperrt bleibt und elektronische Anfragen und Sehnsüchte wiederholt unerwidert bleiben. Dieser meist geräuschlose Ausschluss verletzt uns analog wie digital. Geht es Ihnen nicht auch so?

Die Ächtung von Gruppenmitgliedern war bereits im antiken Athen ein bewährtes Mittel, um missliebige Zeitgenossen abzustrafen. Im Rahmen des sogenannten Ostrakismos wurde die Volksversammlung einmal im Jahr dazu aufgerufen, den Namen eines lästigen und übermächtigen Bürgers in die Bruchstücke von Trinkschalen, Dachziegeln, Vasen oder Amphoren zu ritzen.

Sprachen sich mindestens 6000 Mitglieder gegen jemanden aus, musste die Person mit den meisten Nennungen innerhalb von zehn Tagen dem Stadtgebiet für zehn Jahre den Rücken kehren. Dieses Verfahren hatte zum Ziel, sich unblutig von denjenigen zu trennen, die den Zorn des Volkes auf sich gezogen hatten, weil ihr Tun dessen Macht und Einfluss gefährdete.

Auch wenn in modernen Gesellschaften kein Porzellan mehr auf diese Art und Weise zerschlagen wird, lebt die ursprüngliche Bedeutung des athenischen Scherbengerichts im gegenwärtigen Umgang mit Aussenseiterinnen und Aussenseitern weiter.

Mit Ostrazismus wird in der Psychologie heutzutage nämlich das Ausschliessen, Ignorieren, Nicht-Mitmachen-Lassen, Nicht-Integrieren oder Nicht-Beachten von Menschen durch andere umschrieben. Ostrazismus-Opfer beklagen nicht nur den Verlust ihrer Identität und ihres Selbstwerts, sondern auch psychische Probleme bis hin zur Depression. Trotzdem fehlt es bislang an Aufklärung über systematisch vollzogene soziale Ausgrenzungen: Gerade im Vergleich zum sozialwissenschaftlichen Dauerbrenner der Einsamkeit sind Erkenntnisse zum alltäglichen Ostrazismus hierzulande noch dünn gesät.

Dabei weisen Untersuchungen auch auf die ernst zu nehmende Bedrohung der Demokratie durch das Phänomen der Ausgrenzung hin. Wer ständig von seinem Umfeld als Aussenseiterin oder Aussenseiter abgestempelt wird, neigt eher zu gewalttätigen Handlungen und Radikalisierung, teilt die immer bunter werdende Welt gerne in Schwarz und Weiss ein und glaubt vermehrt an aufkommende Verschwörungstheorien.

In Europa finden sich in Italien und in Grossbritannien am meisten Personen, die von Ostrazismus geplagt sind. In beiden Ländern berichtet bis zu ein Fünftel der Befragten, dass sie immer wieder von sozialen Aktivitäten und Gesprächen ausgeschlossen, von anderen ignoriert und so behandelt werden, als wären sie nicht da. Fast ein Drittel fühlt sich in Italien ausserdem als Aussenseiterin oder Aussenseiter.

Eigenen Befragungen zufolge haben in der Schweiz rund fünfzehn Prozent das Gefühl, oft oder sehr oft von der Gesellschaft gemieden zu werden.

Wer sich als verträglich oder emotional stabil einstuft, leidet weniger unter Ausgrenzung. Dasselbe gilt für Menschen, die finanziell auf Rosen gebettet sind. Ältere Schweizerinnen und Schweizer berichten zudem seltener von solchen sozialen Demütigungen als ihre jüngeren Landsleute. Und wie ist es eigentlich bei Ihnen? Wie oft hatten Sie schon einmal das Gefühl, ausgeschlossen zu sein?

Zweitveröffentlichung

Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL

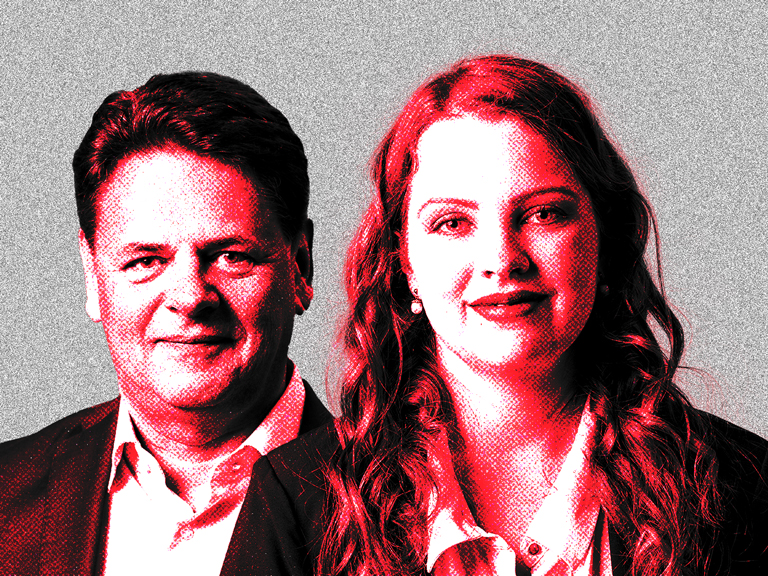

Die Tamedia-Kolumnen von Markus Freitag sowie von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus erscheinen auch im uniAKTUELL.

Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern

Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.