Politkolumne

Mir hei e Verein, ghörsch du da derzue?

Symbol für Provinzialität und Kleingeistigkeit – oder Ort der Zuflucht und Zugehörigkeit? Über die Vereinskultur gehen die Meinungen auseinander.

Es gibt wohl kaum ein soziales Gebilde, das derart besungen, glorifiziert, belächelt oder verdammt wird wie der Verein. Während Kurt Tucholsky oder Loriot ihn beispielsweise der Lächerlichkeit preisgaben und als Symbol für Provinzialität und Kleingeistigkeit entlarvten, erkannte Mani Matter im Verein einen Ort, der zuweilen Zuflucht und Zugehörigkeit vermitteln kann. Ich selbst finde etwa gerne einmal Unterschlupf beim FC Unterstrass. Sind Sie eigentlich auch irgendwo Mitglied? Oder können Sie der ganzen Vereinsmeierei nichts abgewinnen? Machen Sie vielleicht sogar einen grossen Bogen um diese sozialen Ungetüme und geniessen Ihre Freizeit zeitgeistgetreu fernab von Regelmässigkeit, routinierten Abläufen und Verpflichtungen?

Aus soziologischer Sicht gelten Vereine nach wie vor als probates Mittel gegen die zunehmend beklagte Auflösung von Bindungen und die weitverbreitete Orientierungslosigkeit. Durch gemeinsame Rituale, Ziele und Interessen schaffen Vereine soziale Netze, die der Vereinzelung entgegenwirken können. Sie fördern Integration und vermitteln Werte wie Fairness, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftssinn.

Ein gesellschaftliches Biotop, in dem sozialer Kitt angerührt wird

Eine Vereinsmitgliedschaft verbindet Menschen, die im Alltag achtlos aneinander vorbeigehen würden und vielleicht nur wenig Zugang zueinander finden. Der Verein ist somit weit mehr als nur ein organisatorisches Gerüst für die Freizeitgestaltung und das Austarieren unserer Work-Life-Balance. Er ist ein gesellschaftliches Biotop, in dem sozialer Kitt angerührt und mitunter demokratische Aushandlung praktiziert wird.

Denn bereits im 19. Jahrhundert beobachtete der französische Politiker Alexis de Tocqueville in den USA, dass freiwillige Zusammenschlüsse als «Schulen der Demokratie» wirken, da dort Engagierte demokratische Tugenden einüben und Vereinsmeier sich zu Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern wandeln können. Die Mitglieder erlernen im Vereinsalltag die hohe Kunst der Toleranz sowie die friedlich-konstruktive Auseinandersetzung mit abweichenden Meinungen. Darüber hinaus fördern Vereine Vertrauen und Teilhabe. Unzählige empirische Befunde bestätigen das: Menschen, die im Verein mitmachen, engagieren sich auch häufiger in Politik und Gesellschaft und klagen weniger über Einsamkeit.

Der rote Pass spielt eine Rolle

Aber klar ist auch: Solche demokratischen Fähigkeiten entstehen allenfalls als Nebenprodukt des Vereinslebens . Nahezu kein Sport- oder Hobbyverein und nicht einmal eine Interessenorganisation wird mit der Absicht gegründet, seinen Mitgliedern eine demokratische Schulung zu verpassen oder der Demokratie das Rückgrat zu stärken. Umgekehrt gibt es aber sehr wohl Gruppierungen, die undemokratische und den Grundwerten der Gesellschaft widersprechende Ziele bewusst verfolgen. Und während der Verein für die einen mit Gemeinschaft, Demokratie und Solidarität verknüpft wird, symbolisiert er für andere Stillstand und Konservatismus, der Ungleichheiten zementiert. Gerade deshalb wird diese Art des Miteinanders auch nicht von allen geschätzt.

Hierzulande treten eher Männer als Frauen Vereinen bei. Das Gleiche gilt für hochgebildete und extrovertierte Personen. Zudem schliessen sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Deutschschweiz eher Vereinen an als ihre Landsleute in den übrigen Sprachregionen. Und auch der rote Pass spielt eine Rolle: Einheimische finden sich öfter in den Clubs als Ausländerinnen und Ausländer.

In Europa sind laut den letzten Zahlen nur in den skandinavischen Ländern mehr Menschen in Vereinen organisiert als in der Schweiz. Besonders beliebt sind Sport-, Spiel-, Hobby- und Freizeitclubs sowie kulturelle Vereinigungen. Allerdings lässt die Anziehungskraft der Vereine spürbar nach. Während vor einem Vierteljahrhundert noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Vereinen aktiv war, sind es heute laut Auswertungen des Schweizer Haushaltpanels nur noch etwas mehr als 40 Prozent.

Und was ist Ihre Meinung? Verkommt der Verein etwa langsam zum Auslaufmodell? Würde Sie das schmerzen?

Zweitveröffentlichung

Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL

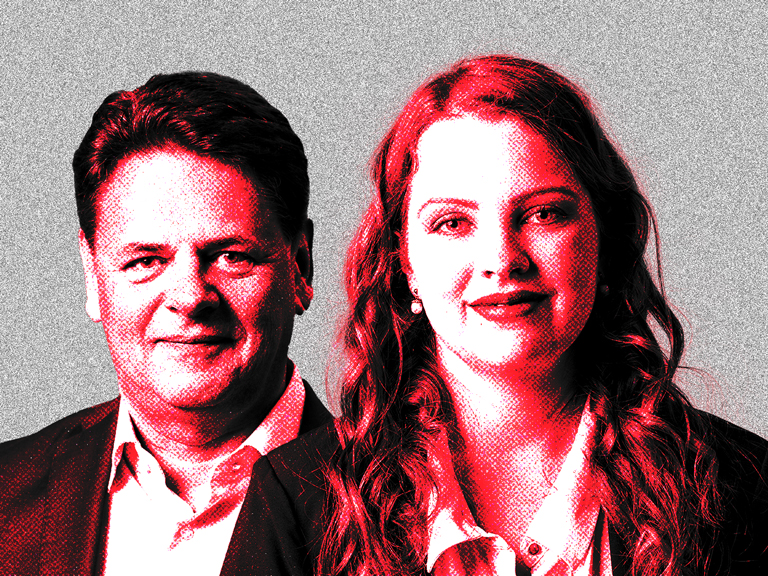

Die Tamedia-Kolumnen von Markus Freitag sowie von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus erscheinen auch im uniAKTUELL.

Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern

Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.