Kolumne «Schweizer Herzfrequenzen»

Verspüren Sie gerade auch eine gewisse Orientierungslosigkeit?

Wir leben in chaotischen Zeiten: Erstaunlich viele Schweizerinnen und Schweizer sehnen sich nach der Stabilität von früher zurück.

Wir leben in einer Zeit, in der alles möglich scheint, und doch fühlen sich viele Menschen verloren. Unsere Gesellschaft ist freier denn je, aber gleichzeitig auch zerrissener und entwurzelter.

Könnte es sein, dass genau das unser Problem ist? Dass wir zwar alte Normen abgeschüttelt, aber noch keinen neuen Halt gefunden haben? Der Soziologe Émile Durkheim hat dieses Befinden vor über 100 Jahren einmal als «Anomie» beschrieben.

Gemeint ist ein gesellschaftlicher Zustand der Desintegration und Orientierungslosigkeit. Ein Verlässlichkeitsvakuum, das bei den Menschen Empfindungen der Vereinsamung, Isoliertheit oder auch der Macht-, Regel- und Hilflosigkeit auslösen kann. Wie ist es bei Ihnen? Empfinden Sie ähnlich? Und was schätzen Sie: Wie viele Menschen in der Schweiz fühlen sich ähnlich orientierungslos?

Nostalgie und Unsicherheit in der Schweiz

Bereits zu Zeiten der Industrialisierung und der sich entwickelnden Arbeitsteilung im 19. Jahrhundert erkannte Durkheim, dass etablierte Normen und moralische Überzeugungen in bewegten Zeiten mehr und mehr an Boden verlieren und mit den Anforderungen eines raschen gesellschaftlichen Wandels nicht mehr Schritt halten können. Diese für Übergangsgesellschaften typische Entwicklung setzt bisher geltende soziale Regeln ausser Kraft und löst althergebrachte kollektive Ordnungen auf.

Wenn im Zustand der Anomie bestehende Richtlinien nicht mehr als bindend empfunden werden, greifen die Räder des Alltäglichen nicht mehr ineinander. Anstelle des Gemeinsamen werden das Individuelle und das Differenzierte beschworen, wodurch die Harmonie zwischen den Menschen brüchiger wird.

Ein solcher Kollaps des Etablierten, Kollektiven und Berechenbaren infolge gesellschaftlicher Modernisierung bleibt indes nicht folgenlos, wie zahlreiche Forschungen nahelegen: Wer sich verloren fühlt, den begleiten aufkeimende Vorurteile, Xenophobie, Ethnozentrismus oder Feindseligkeiten gegenüber Andersdenken. Unsicherheiten über die eigenen Zukunftschancen stellen sich dabei ebenso rasch ein wie das Empfinden individueller Machtlosigkeit oder der Verlust ehemals Sicherheit gebender politischer und sozialer Lebenslagen. Ein Szenario, das wohl mehr mit unserer krisendurchsetzten Gegenwart zu tun hat, als uns lieb ist. Nicht umsonst setzt sich das englische «lost» im Sprachgebrauch jüngerer Generationen fest.

Gemäss Auswertungen des Schweizer Haushalt-Panels glaubt in der Schweiz nämlich fast die Hälfte der Menschen, dass heutzutage alles so unsicher ist, dass im Grunde genommen fast alles passieren könnte. Über 40 Prozent zeigen sich nostalgisch und blicken wehmütig auf die Vergangenheit.

Kennen Sie Strategien gegen die Anomie?

Sie vermissen beispielsweise die Art von Freundschaft, die ein Leben lang gehalten hat und die es früher gab. Oder sie bedauern, dass viele Dinge, die unsere Eltern wertgeschätzt haben, vor unseren Augen zerfallen. Fast 30 Prozent beklagen zudem das heutige Chaos und finden es schwierig, zu wissen, wo man von einem Tag auf den anderen steht. Und rund ein Viertel hat Mühe mit der Schnelligkeit der Veränderungen und hegt die Befürchtung, den Überblick und die Orientierung zu verlieren.

Derartige Gefühle von Angst, Resignation und Verunsicherung verstärken sich hierzulande mit steigendem Alter und überwiegen bei Personen mit niedrigem Einkommen und Bildungsstand.

Symptome der Anomie treten insbesondere dann auf, wenn eine grosse Lücke klafft – zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Möglichkeiten, diese zu verwirklichen. Gefragt sind dann Strategien, die das Gleichgewicht zwischen Ambition und Realisation im Blick haben. Fallen Ihnen da vielleicht welche ein?

Zweitveröffentlichung

Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL

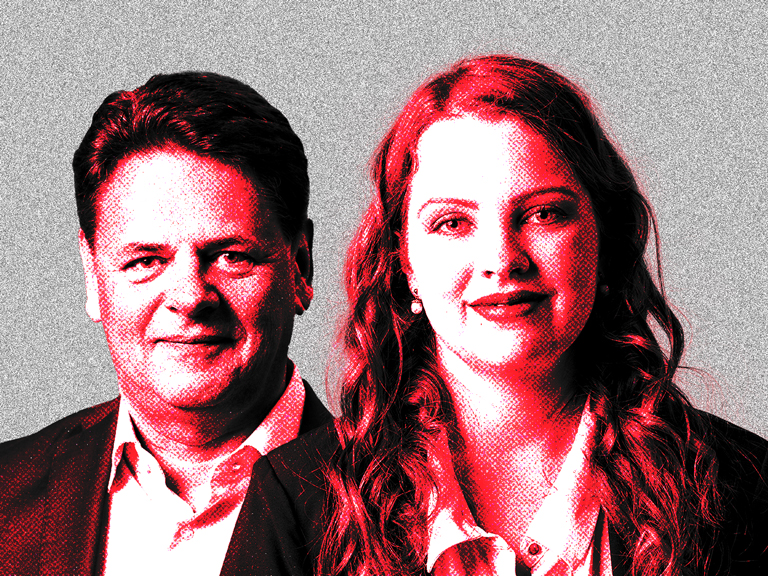

Die Tamedia-Kolumnen von Markus Freitag sowie von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus erscheinen auch im uniAKTUELL.

Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern

Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.