Weltraumforschung

Wissenschaft mit Kunst begreifbar machen

Wie macht man die tektonische Entwicklung des Planeten Merkur mit einem Stück Papier (be-)greifbar? Für die Planetenwissenschaftlerin Liliane Burkhard ist die Antwort klar: mit den Mitteln der Kunst.

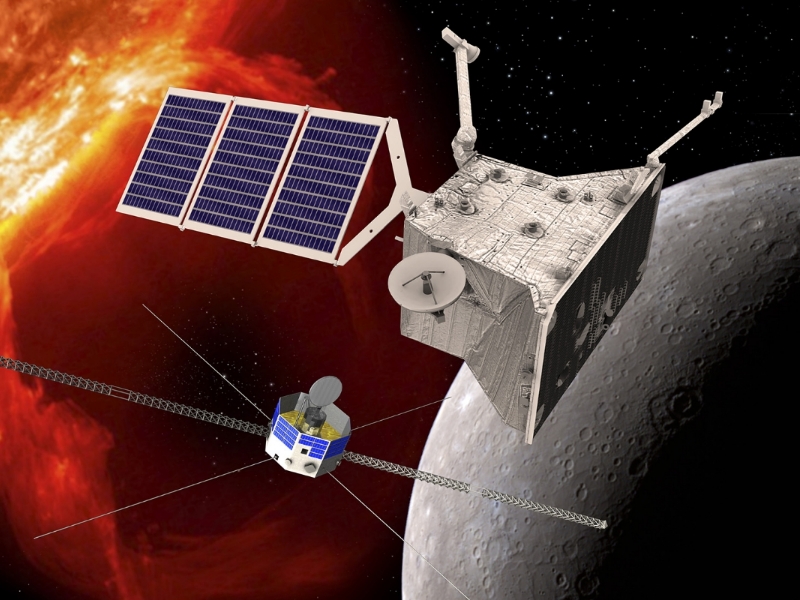

Liliane Burkhard bricht mit Konventionen. Während sie am Physikalischen Institut in der Abteilung Weltraumforschung und Planetologie am BELA-Weltrauminstrument der ESA/JAXA-Mission BepiColombo arbeitet, denkt sie nicht nur in physikalischen Gesetzen und Datensätzen, sondern auch in künstlerischen Formen und Strukturen. Die Planetenwissenschaftlerin ist nämlich auch bildende Künstlerin.

Mit diesem einzigartigen Profil wurde Burkhard als Artist in Residence von der European Geosciences Union (EGU) an deren Generalversammlung 2025 eingeladen, die letzte Woche in Wien stattgefunden hat. Die EGU ist die führende Organisation für Erd-, Planeten- und Weltraumforschung in Europa. An der Generalversammlung sind jeweils um die 15'000 Forschende anwesend. Dort hat sie eine künstlerische Installation realisiert und einen interaktiven Workshop angeboten. Liliane Burkhard erklärt: «Ich wollte zeigen, wie Wissenschaft durch Kunst begreifbar gemacht werden kann.»

Brückenschlag zwischen Kunst und Wissenschaft

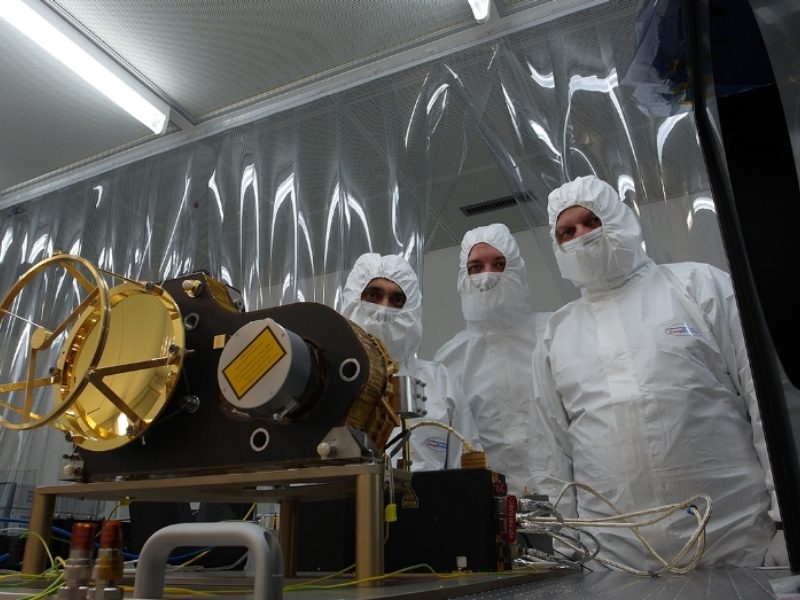

Die gebürtige Schweizerin hat in Hawaii Geologie und Geophysik an der University of Hawaiʻi at Mānoa studiert, wo sie anschliessend auch doktoriert hat, bevor sie Instrumentenwissenschaftlerin für das Laser-Altimeter BELA in Bern wurde. BELA wurde am Physikalischen Institut der Universität Bern konzipiert und gebaut und ist an Bord der Raumsonde BepiColombo auf dem Weg zum Merkur, wo es Ende 2026 ankommen wird.

Dazu Burkhard: «Ein Laser-Altimeter ist ein Instrument, das mithilfe von Laserimpulsen die Entfernung zwischen einer Raumsonde und der Oberfläche eines Planeten misst, in diesem Fall Merkur. Weil wir die Position der Raumsonde mit grosser Genauigkeit kennen, lassen sich aus diesen Distanzmessungen die Höhenunterschiede auf der Planetenoberfläche berechnen. Im Prinzip können wir mit BELA also ein 3D-Bild der Topografie erstellen.»

Dass sie an einer der weltweit führenden Universitäten im Bereich Weltraumforschung arbeitet, erfüllt sie mit Stolz: «Was wir machen in unserer Abteilung, ist wirklich Spitzentechnologie! Ich bin begeistert, an einem so wichtigen Projekt wie BepiColombo arbeiten zu können.»

Noch vor ihrem Studium in Geologie und Geophysik hat Burkhard einen Bachelor of Arts in Multimedia Arts in Zürich und London abgeschlossen und arbeitete danach auch zehn Jahre als Designerin und Produzentin für diverse Medienprojekte. «Ich war sehr kreativ unterwegs und unter anderem tätig in den Bereichen Bild--, Video- und Tonbearbeitung, 3D-Animationen, Webdesign und Spieledesign.»

Nun kombiniert Burkhard in ihrem künstlerischen Schaffen ihre Erfahrungen aus dem Multimediabereich mit denjenigen aus der Analyse von Weltraumaufnahmen, geologischer Kartierung und wissenschaftlicher Datenillustration. Auf diese Weise schlägt sie eine Brücke zwischen analytischem und kreativem Ausdruck, unter anderem in grossformatigen Installationen. Dass sie als Artist in Residence an die EGU-Generalversammlung eingeladen wurde, empfindet sie als grosse Anerkennung. Schliesslich bewerben sich jedes Jahr mehrere hundert Personen auf das Programm.

Was Wissen und Wolken gemeinsam haben

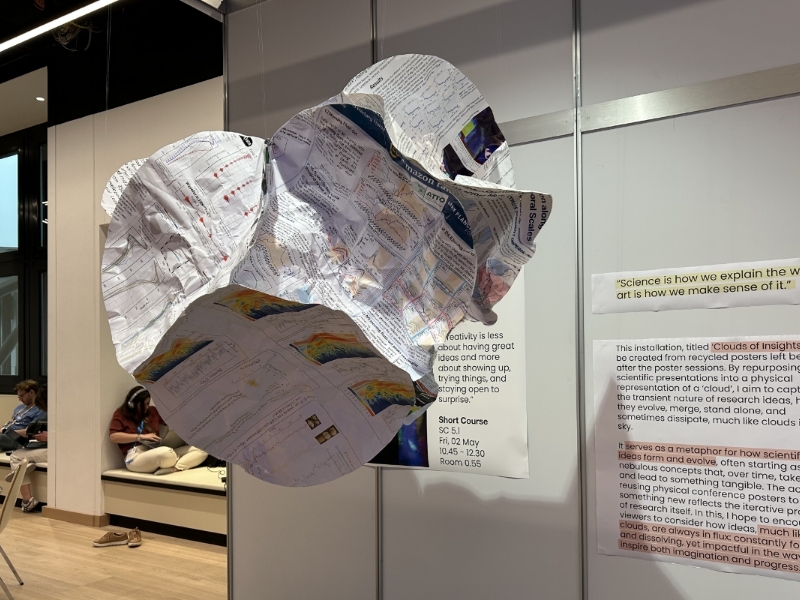

An der EGU-Generalversammlung hat Burkhard aus gebrauchten Konferenzpostern, die sonst im Müll gelandet wären, die schwebende Skulptur «Clouds of Insights» geschaffen. Für Burkhard ist Papier mehr als nur Träger wissenschaftlicher Ergebnisse – es ist für sie «Werkstoff und Denkraum zugleich».

Das Kunstwerk aus Papier lädt dazu ein, über die Momenthaftigkeit von Wissen nachzudenken. Es visualisiert die sich ständig verändernde Natur wissenschaftlicher Ideen – ähnlich wie Wolken, die sich formen, verdichten und auch wieder auflösen. Burkhard sagt: «Erkenntnis ist nie starr, sondern in ständiger Bewegung. Wie Wolken am Himmel formen und verändern sich auch wissenschaftliche Erkenntnisse, bauen aufeinander auf und lösen sich manchmal wieder auf.»

«Wie Wolken am Himmel formen und verändern sich auch wissenschaftliche Erkenntnisse.»

Liliane Burkhard

Diese Dynamik fängt Burkhard in ihrem schwebenden Kunstwerk auf und verleiht ihr gewissermassen eine physische Präsenz. Die Wiederverwendung der Konferenzposter symbolisiert zudem den Gedanken der Nachhaltigkeit, der auch in der Wissenschaft immer wichtiger wird.

Wissenschaftliche Theorien für sich selbst und andere verständlich machen

Burkhard unterrichtete auch einen interaktiven Workshop für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an der Konferenz teilnahmen. Unter dem Titel «Unlocking Creativity Through Paper Sculptures» (Kreativität durch Papierskulpturen entfesseln) bot sie den Forschenden einen ungewöhnlichen Zugang zu wissenschaftlichem Denken, indem sie zeigte, wie die haptische Erfahrung des Papierfaltens und -formens beispielsweise die komplexen Prozesse der planetaren Deformation greifbar machen kann.

«Das Kneten und Schichten des Papiers, das Entstehen von Falten und Brüchen – all das spiegelt die dynamischen Kräfte wider, die auf Planeten einwirken und ihre Oberflächen formen. So wird eine abstrakte Theorie durch eine sinnliche Erfahrung verständlicher», erklärt Burkhard. Was man selber so geschaffen habe, verstehe man auch besser. «Der kreative Ansatz fördert aber nicht nur das Verständnis komplexer Vorgänge, sondern regt auch zu innovativen Lösungsansätzen und neuen Perspektiven an.»

Sie fährt fort: «Die Teilnehmenden lernten, dreidimensionale Modelle zu erstellen und wissenschaftliche Konzepte visuell zu kommunizieren.» Es werde immer wichtiger, zu wissen, wie man Wissenschaft kommunizieren und wie man etwas so darstellen könne, damit es auch verstanden werde und visuell ansprechend sei, ist Burkhard überzeugt. Nur so könne wissenschaftliche Erkenntnis einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden und beispielsweise eine Brücke geschlagen werden von der Wissenschaft in die Politik.

Kreativität und Neugier als Kern wissenschaftlicher Exzellenz

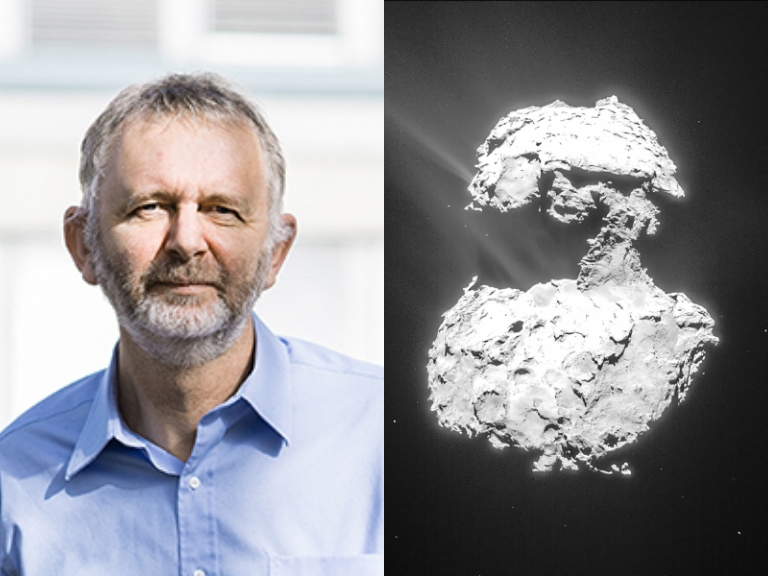

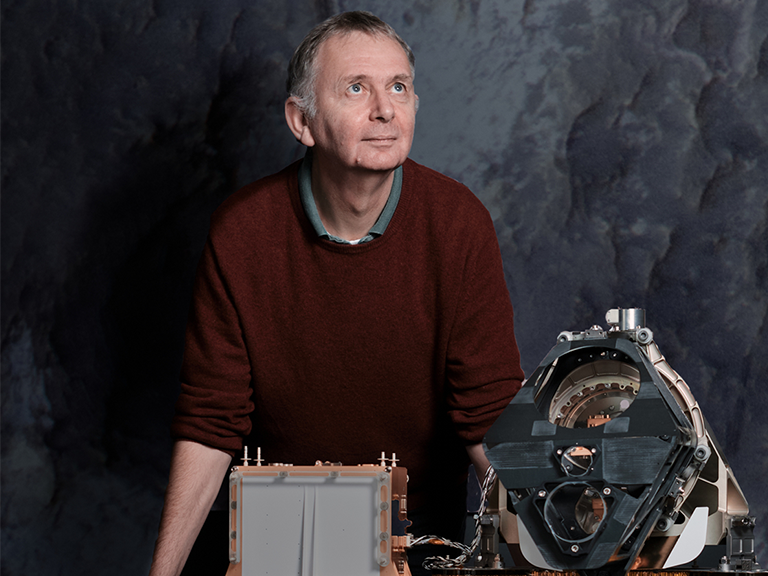

Und was sagt Nicolas Thomas, der Burkhard 2023 in sein Team geholt hat, zu ihrem künstlerischen Schaffen? Der Professor für Experimentalphysik habe einen anderen Exzellenzbegriff als die blosse Anzahl der Publikationen, weiss Burkhard: «Nicolas sucht immer nach Leuten, die ‘outside of the box’ denken können. Nach Leuten also, die nicht nur auf einem Gebiet gut und fokussiert arbeiten, sondern die auch kreativ, innovativ, neugierig und risikobereit denken können. Die, wenn etwas auf sie zukommt, nach unkonventionellen Lösungen suchen können.» Burkhard ist überzeugt, dass ihre künstlerische Praxis ihr genau das ermöglicht in ihrem wissenschaftlichen Arbeiten.

«Sowohl Kunst als auch Wissenschaft leben davon, Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu denken.»

– Liliane Burkhard

Als Künstlerin wie als Wissenschaftlerin motiviert Burkhard, dass sie die Welt verstehen will. Sowohl Kunst als auch Wissenschaft leben davon, Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu denken. Burkhard sagt: «Wissenschaft erklärt unsere Welt, Kunst gibt uns ein Gefühl dafür. Wissenschaft zeigt uns die Welt, wie sie ist, Kunst zeigt uns, wie wir sie für uns verstehen können. Man könnte auch sagen: Mit Kunst machen wir uns die Welt begreifbar.»

Zur Person

Dr. Liliane Burkhard arbeitet als Geophysikerin und Planetengeologin am Physikalischen Institut der Universität Bern. Derzeit befasst sie sich mit der geologischen Entwicklung des Planeten Merkur und bereitet sich auf die Auswertung der BELA-Laseraltimeterdaten der BepiColombo-Mission vor, die nach Ankunft der Sonde in den kommenden Jahren erwartet werden. Parallel dazu untersucht sie auch die Eismonde der Gasplaneten und erforscht den Einfluss von Gezeitenkräften auf tektonische Prozesse, speziell auf Ganymed und Titan. Auf der Erde analysierte sie mithilfe von InSAR-Daten die Bodenverformung des Kīlauea-Vulkans in Hawaiʻi und führte Studien zu Erdbeben und Spannungsakkumulation entlang der San-Andreas-Verwerfung in Kalifornien durch. Neben ihrer Forschung verbindet sie Naturwissenschaft und Kunst in interdisziplinären Projekten.

Berner Weltraumforschung: Seit der ersten Mondlandung an der Weltspitze

Als am 21. Juli 1969 Buzz Aldrin als zweiter Mann aus der Mondlandefähre stieg, entrollte er als erstes das Berner Sonnenwindsegel und steckte es noch vor der amerikanischen Flagge in den Boden des Mondes. Dieses Solar Wind Composition Experiment (SWC), welches von Prof. Dr. Johannes Geiss und seinem Team am Physikalischen Institut der Universität Bern geplant, gebaut und ausgewertet wurde, war ein erster grosser Höhepunkt in der Geschichte der Berner Weltraumforschung.

Die Berner Weltraumforschung ist seit damals an der Weltspitze mit dabei: Die Universität Bern nimmt regelmässig an Weltraummissionen der grossen Weltraumorganisationen wie ESA, NASA oder JAXA teil, zum Beispiel auch mit einem Laser Altimeter an der ESA/JAXA Mission BepiColombo zum Merkur. Mit CHEOPS teilt sich die Universität Bern die Verantwortung mit der ESA für eine ganze Mission. Zudem sind die Berner Forschenden an der Weltspitze mit dabei, wenn es etwa um Modelle und Simulationen zur Entstehung und Entwicklung von Kleinkörpern und Planeten geht, unter anderem auch im Rahmen von JAXA’s Hayabusa 2 Mission.

Die erfolgreiche Arbeit der Abteilung Weltraumforschung und Planetologie (WP) des Physikalischen Instituts der Universität Bern wurde durch die Gründung eines universitären Kompetenzzentrums, dem Center for Space and Habitability (CSH), gestärkt. Der Schweizer Nationalfonds sprach der Universität Bern zudem den Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) PlanetS zu, den sie gemeinsam mit der Universität Genf leitet.

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.