Zum Tag der Arbeit

Gewerkschaften: Letzte Dinos oder effiziente Stütze?

Politikwissenschaftler Klaus Armingeon ist Emeritus der Universität Bern. Er zeigt in einem Essay auf, welche Bedeutung Gewerkschaften 2025 noch haben, wie sie sich modernisieren müssten und was ohne sie fehlen würde.

Die europäischen Gewerkschaften entstanden in der Industrialisierung. Sie waren der ökonomische Arm der Arbeiterbewegung, die mit dem Streik als ultima ratio des Arbeitskampfes eine Verbesserung der oft elenden Arbeitsbedingungen erreichen wollten. Klassenkämpferische Parteien waren der zweite, politische Arm. Sie strebten in ihren Programmen den Umsturz des Kapitalismus an.

Heute sind die Arbeitsbedingungen der Frühindustrialisierung verschwunden, der wohlfahrtsstaatlich eingefriedete Kapitalismus erfreut sich breiter Unterstützung, und die linken Parteien haben sich beträchtlich aus ihren engen Verbindungen mit den Gewerkschaften gelöst. Sind die Gewerkschaften damit zu Dinosauriern des untergegangenen Industriezeitalters geworden, die sich in der Monbijoustrasse in Bern, dem Sitz des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), eingenistet haben, von wo aus sie bestenfalls unnütze und schlimmstenfalls sogar schädliche Aktivitäten entfalten?

Was tun Gewerkschaften eigentlich?

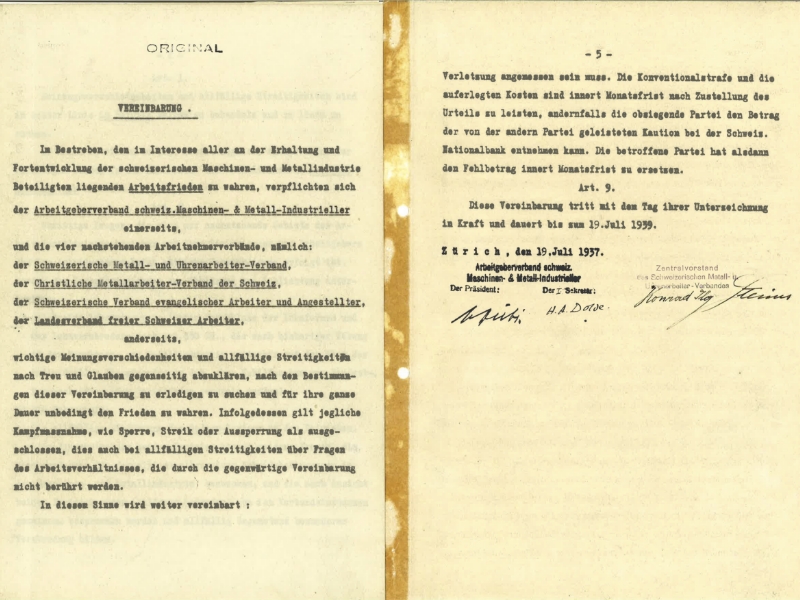

Gewerkschaften sind Organisationen, die die Interessen der Arbeitnehmenden vertreten. Ein zentrales Instrument sind die Kollektivverträge («Gesamtarbeitsverträge», «Tarifverträge»), in denen die Arbeitsbedingungen mit der Arbeitgeberinnenseite verbindlich geregelt werden. In der Schweiz sind gegenwärtig knapp die Hälfte der Arbeitnehmenden einem Kollektivvertrag unterstellt. Damit schützen sich die abhängig Erwerbstätigen sehr erfolgreich vor einem Unterbietungswettbewerb. Darüber hinaus vertreten die Gewerkschaften die Interessen ihrer Mitglieder im politischen Prozess und in der Öffentlichkeit. Sie bieten zudem Weiterbildungsmöglichkeiten und Hilfestellungen an, verwalten Arbeitslosenkassen und wirken in zahlreichen staatlichen und privaten Institutionen mit.

«Der wohlfahrtsstaatlich eingefriedete Kapitalismus erfreut sich breiter Unterstützung.»

Klaus Armingeon

Die Grenzen zwischen Gewerkschaften und Berufsorganisationen sind nicht scharf. Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachpersonen versteht sich beispielsweise nicht als Gewerkschaft, erfüllt aber durch seine sehr erfolgreiche Interessenvertretung in der Politik gewerkschaftliche Funktionen. Knapp die Hälfte aller Gewerkschaftsmitglieder sind in den Verbänden des SGB, der historisch der Sozialdemokratie nahesteht. 20 Prozent gehören travail.suisse an, einem Zusammenschluss der ehemaligen Christlichen Gewerkschaften und des Angestelltenverbandes; der Rest ist in anderen Arbeitnehmerorganisationen organisiert.

Hemmen Gewerkschaften Innovationen?

Gewerkschaftliche Arbeit wird oft kritisiert: Wenn sie den Verteilungsspielraum überziehen, nütze dies niemandem, treibe aber die Preise hoch. Sie behinderten die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen an weltwirtschaftliche Entwicklungen, indem sie auf Regeln und Mitwirkungsmöglichkeiten beharrten. Sie schädigten sogar die Arbeitsplatzinteressen ihrer Klientel, weil sie Jobwachstum hemmen würden und weil letztlich ein de-reglementierter Arbeitsmarkt allen nütze: Eine einlaufende Flut hebe alle Boote, selbst auch solche, die klein und schwach sind.

In dieser Sichtweise profitieren auch die Schwächsten im Arbeitsmarkt von einer grossen Flexibilität der Unternehmen. Schliesslich verhindere die gewerkschaftliche Vertretung in der Sozialpartnerschaft und in staatlichen Institutionen sowie ihre faktische Vetomacht in vielen Politikbereichen notwendige Reformen, beispielsweise in der Alterssicherung oder in der Gestaltung der Beziehungen zur EU.

Auch wenn diese Kritik teilweise zutreffen mag, können Gewerkschaften auf beachtliche Leistungen hinweisen:

- Durch Kollektivverträge wird die Einkommensungleichheit eingedämmt. Länder mit schwachen Gewerkschaften – wie die USA – haben in den vergangenen Jahren einen besonders starken Anstieg der Einkommensungleichheit verzeichnet.

- Gesamtarbeitsverträge können sogar zu Innovationspeitschen werden, weil Unternehmen gering produktive Arbeitsplätze wegrationalisieren, deren Lohnkosten aufgrund von Tarifverträgen zu hoch werden. Insofern tragen sie zur Modernisierung und zum Wachstum der Wirtschaft bei.

- Gewerkschaften erschweren es leitenden Personen, eine leichtfertige und langfristig schädliche «Hire and fire»-Politik zu betreiben.

- In der Schweiz, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, spielen die Gewerkschaften eine zentrale Rolle bei der sozialpartnerschaftlichen Lösung von wirtschaftlichen und politischen Problemen. Beispielsweise haben sie gemeinsam mit Arbeitgeberinnen bei der Bewältigung der COVID-Krise geholfen, indem sie sich rasch zusammen mit staatlichen Vertreterinnen und Vertretern auf flexibilisierte Regeln für Kurzarbeit geeinigt haben.

- Neben einer moderaten Lohnpolitik, die für einen relativ stabilen Anteil der Löhne am Volkseinkommen sorgte, haben Gewerkschaften auch sozialpolitische Ziele erreichen können: Sie standen beispielsweite hinter der Initiative einer 13. AHV-Rente, die einen Anstieg der AHV-Renten von rund 8 Prozent bewirkte – jedoch auch entsprechende Finanzierungsprobleme verursacht.

Moderne Arbeitswelt = Tod der Gewerkschaften?

In modernen Gesellschaften vollzieht sich derzeit ein rapider Wandel der Arbeitswelt. Während in der Schweiz im Jahr 1960 noch knapp 40 Prozent der Beschäftigten im Dienstleistungssektor beschäftigt waren, stieg diese Quote auf heute über 80 Prozent; der Industriesektor reduzierte sich im selben Zeitraum von knapp 50 auf 16 Prozent. Die Frauenerwerbstätigkeit stieg von 40 Prozent (1970er Jahre) auf heute 84 Prozent an.

Die Teilzeitarbeit nahm von einem Viertel der Erwerbstätigen zu Beginn der 1990er-Jahre auf heute mehr als ein Drittel zu. Die Migration erhöhte den Anteil der Erwerbstätigen ohne Schweizer Pass auf heute 35 Prozent aller Beschäftigten. Die Digitalisierung und die Entwicklung von Plattformarbeit änderten die Arbeitswelt und dies ging einher mit grösserer Individualisierung: Das Gefühl, zur sozialen Gruppe der abhängig Beschäftigten zu gehören, wurde durch das Beharren auf individueller Selbstverwirklichung verdrängt.

«Anpassungen an neue Arbeitswelten sind Gewerkschaften kaum gelungen.»

Klaus Armingeon

Gleichzeitig wuchs der Teil der Beschäftigten mit tertiären Bildungsabschlüssen. Damit blies den Gewerkschaften der Wind ins Gesicht. Sie waren vor allem Organisationen der männlichen, vollzeitbeschäftigten Berufsfachleute im Industriesektor. Dort waren die Arbeitsbedingungen ähnlich und man hatte weniger Probleme als heute, sich als Mitglied der Arbeiterschaft zu identifizieren.

Zudem hat die räumliche Konzentration in grösseren Betrieben – im Ausland mehr als in der Schweiz – die Organisationsbedingungen der Gewerkschaften erleichtert. Wie aber sollte man in der neuen Arbeitswelt die Frauen, die Beschäftigten im rasch expandierenden Dienstleistungssektor, die junge Menschen mit Hochschulbildung und die Arbeitnehmenden mit Plattform- oder Homeoffice-Beschäftigung erreichen und für die Mitgliedschaft gewinnen?

Anpassungen verpasst

Diese organisatorischen Anpassungen an neue Arbeitswelten sind Gewerkschaften in der Schweiz, aber auch in anderen europäischen Ländern, nur wenig gelungen. Das lag an objektiven Bedingungen wie den angeführten dramatischen Veränderungen, aber auch an einer erheblichen Trägheit der Gewerkschaftseliten, die ihre Augen vor dem Untergang des Industriezeitalters verschlossen und an ihrer Rhetorik der Nachkriegszeit festhielten, die immer mehr aus der Zeit gefallen schien.

Hinzu kamen Probleme auf Seiten der Arbeitgebenden. Die internationale wirtschaftliche Vernetzung machte es Firmen schwieriger, sich der Disziplin eines nationalen Arbeitsgeberverbands zu beugen und die Eigentümlichkeiten nationaler Arbeitsbeziehungen zu akzeptieren. Auch in sozialpartnerschaftlichen Ländern wie der Schweiz ging die Bereitschaft der Unternehmen, Kollektivverträge abzuschliessen und Kompromisse zu schliessen, zurück.

Die Veränderung der objektiven Organisationsbedingungen und das Versagen der organisatorischen Anpassungen an die neuen Arbeitswelten führten zu einer Krise der gewerkschaftlichen Organisation. War Ende der 1970er Jahre noch knapp ein Drittel aller Schweizer Arbeitnehmenden gewerkschaftlich organisiert, fiel dieser Anteil auf heute weniger als 15 Prozent.

Wer ist denn heute noch Mitglied?

Je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, desto glaubwürdiger ist ihr Anspruch, die Arbeitnehmenden zu vertreten, und desto grösser ist ihr Drohpotenzial gegenüber Arbeitgebenden und Staat – nicht zuletzt in Bezug auf Referenden und Initiativen. Mitgliederzahlen sind für die Gewerkschaften zudem aus finanziellen Gründen wichtig, weil sie sich überwiegend über Mitgliederbeiträge finanzieren.

Die folgenden Angaben stützen sich auf Auswertungen von kumulierten Umfragen des European Social Surveys (ESS) zur Schweiz aus den Jahren 2010 bis 2024. Dort wurden Arbeitnehmende befragt, ob sie Mitglied einer Gewerkschaft oder ähnlicher Organisation sind. Wichtige Befunde sind:

- Von 100 Befragten gaben 10 an, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Spitzenwerte von mehr als 85 Prozent wurden beispielsweise in Schweden in den 1990er Jahren erzielt.

- Der Organisationsgrad der Männer war deutlich höher als jener der Frauen. Wir wissen jedoch, dass in den vergangenen Jahren die Gewerkschaften zunehmende Erfolge bei der Rekrutierung von Frauen hatten.

- Erhebliche Defizite gibt es bei der Organisierung von Arbeitnehmenden unter 35 Jahren. Dies ist ein Befund, der über die westeuropäischen Länder und auch über die Zeit stabil ist. Heute wie früher treten Arbeitnehmende typischerweise erst nach Abschluss der Ausbildung und nach beruflicher Etablierung den Gewerkschaften bei.

- Die schweizerischen Gewerkschaften stützen sich stark auf Arbeitnehmende ohne Schweizer Pass. In einigen Verbänden stellen sie bis zur Hälfte der Mitglieder. Vorsichtige Schätzungen auf der Basis der ESS-Umfragen deuten auf einen durchschnittlichen Mitgliederanteil von deutlich über 25 Prozent hin. Wenn es um Wahlen und Abstimmungen geht, können die Gewerkschaften also bestenfalls drei Viertel ihrer Mitglieder für den Urnengang mobilisieren.

- Die Gewerkschaften haben nach wie vor besondere Organisationsdefizite bei den Büroangestellten und den Arbeitnehmenden im Dienstleistungsbereich. Spitzenwerte werden bei den sogenannten sozio-kulturellen Fachleuten erzielt. Dies sind beispielsweise Lehrpersonen, Sozialarbeiterinnen, das Personal im Gesundheitsbereich oder Kulturschaffende im weitesten Sinne. Freilich ist diese Gruppe mit unter 20 Prozent der Beschäftigten zu klein, um zum Standbein einer modernisierten Gewerkschaftsbewegung zu werden.

Mehr Wettbewerb oder mehr Stabilität

Wer davon ausgeht, dass Gesellschaften und Volkswirtschaften am besten funktionieren, wenn sich Marktkräfte nahezu ungehindert entfalten können, und wer den ungehinderten Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt ebenso wünschenswert findet wie den Wettbewerb zwischen Produkten, wird heute wie früher den Stab über den Gewerkschaften brechen müssen. Betont man jedoch den Wert von gesellschaftlichem Zusammenhalt und der verhandlungsförmigen und konzessionsgeprägten Verhandlung zwischen gesellschaftlichen Gruppen, wird das Urteil über Gewerkschaften milder und sogar sehr positiv ausfallen.

In Ländern wie der Schweiz sind sie Stützen einer marktkorrigierenden Politik, die die Schwäche von einzelnen Arbeitnehmenden im Arbeitsmarkt ausgleichen und für mehr Gleichheit und Solidarität sorgen. In dieser Sichtweise sind die offensichtlichen Organisationsprobleme der Gewerkschaften nicht Anlass zur Häme, sondern zur Sorge: Gelingen den Gewerkschaften ihre Modernisierung und organisatorische Konsolidierung nicht, verlieren viele westliche Länder, und darunter besonders die Schweiz, politische, soziale und wirtschaftliche Stabilität.

Zur Person

Klaus Armingeon

ist Politikwissenschaftler mit Forschungsschwerpunkten in der vergleichenden politischen Ökonomie, der politischen Soziologie sowie der europäischen Integration. Im Zentrum seiner Arbeit stehen Themen wie soziale Ungleichheit in der politischen Partizipation, die Interessenvertretung durch Gewerkschaften, die Polarisierung von Parteien, Korporatismus, die Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten, Austeritätspolitiken, Liberalisierung und Umverteilung. Im Bereich der Europaforschung liegt sein Fokus auf der Wechselwirkung zwischen nationalen Wohlfahrtsstaaten und den Logiken sowie Anforderungen der europäischen Integration. Er ist derzeit als assoziierter Forscher am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich tätig. Von 1993 bis 2020 war er Professor für vergleichende und europäische Politik an der Universität Bern.

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.

Magazin uniFOKUS

Arbeitswelt im Wandel

Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Arbeitswelt im Wandel»

uniFOKUS als Magazin abonnieren