Philosophie

Laura Valentini hält Anna Tumarkin Lectures in Philosophy

Eine Philosophin mit internationaler Ausstrahlungskraft: Laura Valentini ist Gast der diesjährigen Anna Tumarkin Lectures in Philosophy. Es ist die international erste Vorlesungsreihe, die ausschliesslich herausragende Frauen in der Philosophie präsentiert. Laura Valentinis Thema wird «Normative Powers» sein.

Frauen sind in der Philosophie unterrepräsentiert. Früher liess sich dies dadurch erklären, dass Frauen generell kaum Zugang zu Bildung und Universitäten hatten. Dass aber auch heute vergleichsweise wenige Frauen Philosophie studieren und Professorinnen der Philosophie immer noch selten sind, kann so nicht erklärt werden. Es zeigt vielmehr Handlungsbedarf.

Über die Anna Tumarkin Lectures in Philosophy

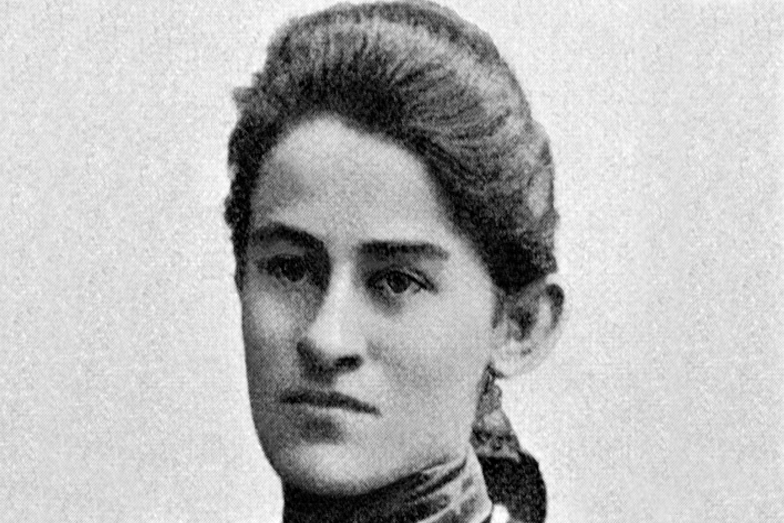

Die Vorlesungsreihe ist nach der Philosophin Anna Tumarkin (1875–1951) benannt, wurde 2022 ins Leben gerufen und findet alle zwei Jahre statt. Tumarkin steht dafür, dass Frauen in der Philosophie erstklassige Arbeit leisten. Als russische Immigrantin ist Tumarkin nach Bern gekommen, um studieren zu können. Nach ihrer Habilitation ist sie 1909 zur ausserordentlichen Professorin für Philosophie ernannt worden. Tumarkin ist eine akademische Pionierin, weil sie als eine der ersten Frauen in Europa eine reguläre Universitätsprofessur auf dem normalen Karriereweg erlangt hat. Die Anna Tumarkin Lectures werden von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften unterstützt.

Dem wollen die Anna Tumarkin Lectures entgegenwirken, indem sie gezielt erfolgreiche Philosophinnen präsentieren, die erstklassige Leistungen in der Philosophie erbracht haben. Ausstrahlungskräftige weibliche Identifikationsfiguren sind wichtig, um Frauen, die an Philosophie interessiert sind, zu zeigen, dass eine erfolgreiche Karriere als Philosophin möglich ist. Die Anna Tumarkin Lectures sollen aber nicht nur die Bedeutung der Chancengleichheit in der Philosophie unterstreichen, sondern auch einfach für Philosophie begeistern.

Wie können Menschen Tatsachen erschaffen?

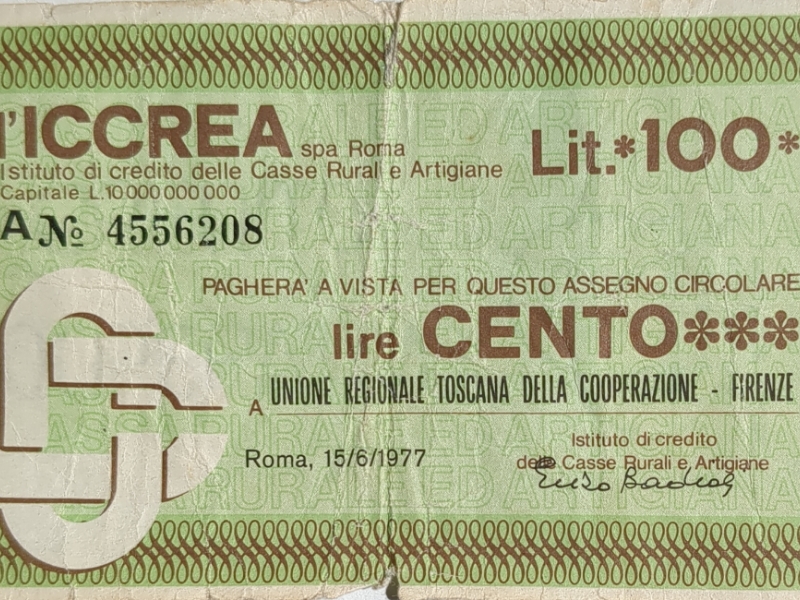

Das philosophische Rätsel der Anna Tumarkin Lectures in Philosophy Ende Mai 2024: Wie genau ist es möglich, dass Menschen durch ihr Sprechen und Handeln Tatsachen, Rechte und Pflichten erschaffen können? Was macht es möglich, dass so zum Beispiel aus Papier Geld wird? Oder aus einer verbotenen Handlung wie Diebstahl eine erlaubte wie Ausleihen?

Über Laura Valentini

Laura Valentini ist die Inhaberin des Lehrstuhls für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Gastprofessorin am King’s College London. Sie arbeitet in der politischen Philosophie, in der Sozialphilosophie sowie in der Ethik und Rechtsphilosophie. Valentinis Themenschwerpunkte reichen von globaler Gerechtigkeit, Demokratie, Freiheit und Menschenrechten bis zu Methodologie der politischen Theorie. Valentini ist die Autorin von Justice in a Globalized World. Ihr jüngstes Buch Morality and Socially Constructed Norms ist 2023 bei Oxford University Press erschienen. 2015 wurde Valentini mit dem Philip Leverhulme Prize in Politics and International Relations ausgezeichnet.

Diese Fragen nach dem Wesen, der Funktionsweise und der Bedeutung normativer Kompetenzen in unserem Leben steht im Mittelpunkt von Laura Valentinis dreiteiligen Anna Tumarkin Lectures.

Die Zauberwirkung der normativen Kompetenz

Die unbestreitbare Existenz normativer Kompetenzen in vielen Lebensbereichen gibt Rätsel auf. Zumindest auf den ersten Blick scheint es sich bei der Erzeugung von Rechten und Pflichten durch Ausübung einer normativen Kompetenz um eine Form der (weissen) Magie zu handeln. Jemand äussert die Worte «ich verspreche …» und bewirkt – wie mit einem Zauberstab – eine einschneidende Veränderung der sozialen Wirklichkeit in Gestalt neuer Pflichten und Rechte. Wie geht das zu? Allgemeiner gefragt: Auf welchen Voraussetzungen beruht die Ausübung normativer Kompetenzen, wie genau funktionieren sie und wozu sind sie gut?

In ihrem ersten Vortrag will Laura Valentini versuchen, das Geheimnis der Funktionsweise normativer Kompetenzen zu lüften und ihnen den Hauch des Mysteriösen und Magischen zu nehmen.

Am zweiten Tag will Valentini ihren Erklärungsansatz vertiefen, indem sie die sozialen Konventionen offenlegt, auf denen diese Praktiken beruhen und die Bedingungen, unter denen sie erfolgreich ausgeübt werden können.

Abschliessend wird sie in ihrer dritten Vorlesung zu zeigen versuchen, dass der von ihr befürwortete konventionsbasierte Erklärung normativer Kompetenzen auf erhellende Weise für eine Kritik moralisch problematischer Praktiken fruchtbar gemacht werden kann.

Kleiner Exkurs: Die Welt als «Gesamtheit der Tatsachen»

Betrachten wir die Welt mit Wittgenstein als «die Gesamtheit der Tatsachen und nicht der Dinge», dann könnten wir sie durch eine Auflistung aller Tatsache erschöpfend beschreiben. Eine solche Liste wäre jedoch unvollständig, wenn sie nur «natürliche» Tatsachen enthielte, etwa dass die Erde rund ist, dass Wasser H2O ist, oder dass die Mammuts ausgestorben sind. Eine vollständige Weltbeschreibung müsste überdies «institutionelle» Tatsachen auflisten, die durch menschliches Denken und Handeln geschaffen werden. Zum Beispiel ist es eine institutionelle Tatsache, dass Roger Federer ein Bürger der Schweiz ist; dass Joe Biden Präsident der USA ist; und dass Donald Trump eine Villa in Florida besitzt.

Im Unterschied zu rein natürlichen Tatsachen haben «institutionelle» Tatsachen eine normative Dimension. Sie besteht darin, dass die an ihnen beteiligten Personen typischerweise bestimmte Rechte besitzen. Als Schweizer Bürger hat Federer zum Beispiel das Recht, eine Villa im Tessin käuflich zu erwerben; Biden hat das Recht, verbindliche Befehle zu erteilen; und Trump hat das Recht, sich für das Amt des US-Präsidenten zu bewerben.

Juristinnen und Juristen bezeichnen solche Rechte des Kaufens, Befehlens und sich Bewerbens um ein offizielles Amt als «rechtliche Kompetenzen». Sie befähigen ihre Trägerinnen und Träger, bestehende Rechte und Pflichten zu verändern – durch das Hinzufügen neuer oder Modifikation bereits vorhandener Elemente. Beispielsweise bewirkt die erfolgreiche Ausübung der rechtlichen Kompetenz des Eigentumserwerbs einen Transfer von Eigentumsrechten; die Ausübung der Befehlskompetenz erzeugt Pflichten bei den Befehlsempfangenden; und die Ausübung des aktiven Wahlrechts generiert (unter anderem) eine Pflicht zur Aufnahme in das offizielle Wahlregister.

Aber das durch diese Beispiele illustrierte Phänomen ist nicht nur auf das staatliche Recht beschränkt. Auch ausserrechtliche Normen wie Spielregeln, religiöse Rituale oder moralische Normen können den Teilnehmenden der jeweiligen Praktiken bestimmte normative effektive Kompetenzen verleihen. Das Paradebeispiel für eine solche ausserrechtliche Kompetenz ist seit jeher das Versprechen. Wer ernsthaft etwas verspricht, erzeugt für sich selbst eine Pflicht, auf deren Erfüllung eine andere Person ein Recht hat. Es bietet sich daher an, nicht nur von Kompetenzen im juridischen Sinne, sondern allgemeiner von «normativen» Kompetenzen zu sprechen.

Programm der Anna Tumarkin Lectures in Philosophy 2024 Normative Powers

Montag, 27. Mai, 18.15–20.00 – Solving the Mystery of Normative Powers

Dienstag, 28. Mai, 18.15–20.00 – Normative Powers and Conventional Norms

Mittwoch, 29. Mai, 18.15–20.00 – Personal Sovereignty, Conventional Norms, and Social Critique

Die Anna Tumarkin Lectures in Philosophy finden im Hauptgebäude der Universität Bern, Raum 120, statt. Die Vorlesungen werden in englischer Sprache gehalten.

Nach der ersten Lecture am 27. Mai findet ein Apéro statt.