Die lange Geschichte der Tierversuche

Praktisch alle heute verfügbaren Medikamente und Therapien sind mithilfe von Tierversuchen entwickelt worden. Der moderne Tierversuch geht auf den Berner Mediziner Albrecht von Haller zurück. Doch auch die Kritik am Tierleid hat eine lange Geschichte und verändert die Forschungspraxis.

Der Tierversuch ist so alt wie unsere westliche Medizin. Schon im alten Griechenland wurde vereinzelt experimentiert; das eigentliche Vorbild für spätere Jahrhunderte war aber der im 2. Jahrhundert in Rom tätige Arzt Galen. Er beabsichtigte, mithilfe von Tierversuchen die Grundprinzipien von Atmung und Herztätigkeit zu entdecken. Doch Galens Versuche nahmen nur einen kleinen Platz in seinem grossen Werk ein, das vor allem auf anatomischen Beobachtungen, theoretischen Überlegungen und der Beschreibung von Krankheiten beruht.

Der experimentelle Ansatz trat danach für Jahrhunderte vollständig in den Hintergrund. Erst mit der Renaissance und Francis Bacons Aufruf zur experimentellen und induktiven Forschung zu Beginn des 17. Jahrhunderts erhielt der Tierversuch wieder eine gewisse Beachtung. Am bekanntesten sind die Versuche William Harveys, die 1628 zur Entdeckung des Blutkreislaufs beitrugen. Die Bedeutung dieser Experimente für die damalige Forschung ist aber ganz anders zu verstehen als heute. Sie waren Bestandteil einer aristotelischen Untersuchung, die das «Wesen» der Organe zu ergründen versuchte. Dabei sind Experimente Hinweise, die gleichberechtigt neben theoretischen Überlegungen stehen. Die Tierversuche sind kein Beweis, sondern Teil eines Argumentationsstrangs, der auf die Feststellung hinausläuft, dass der Blutkreislauf die wahrscheinlichste Erklärung ist.

Bahnbrechend, aber umstritten

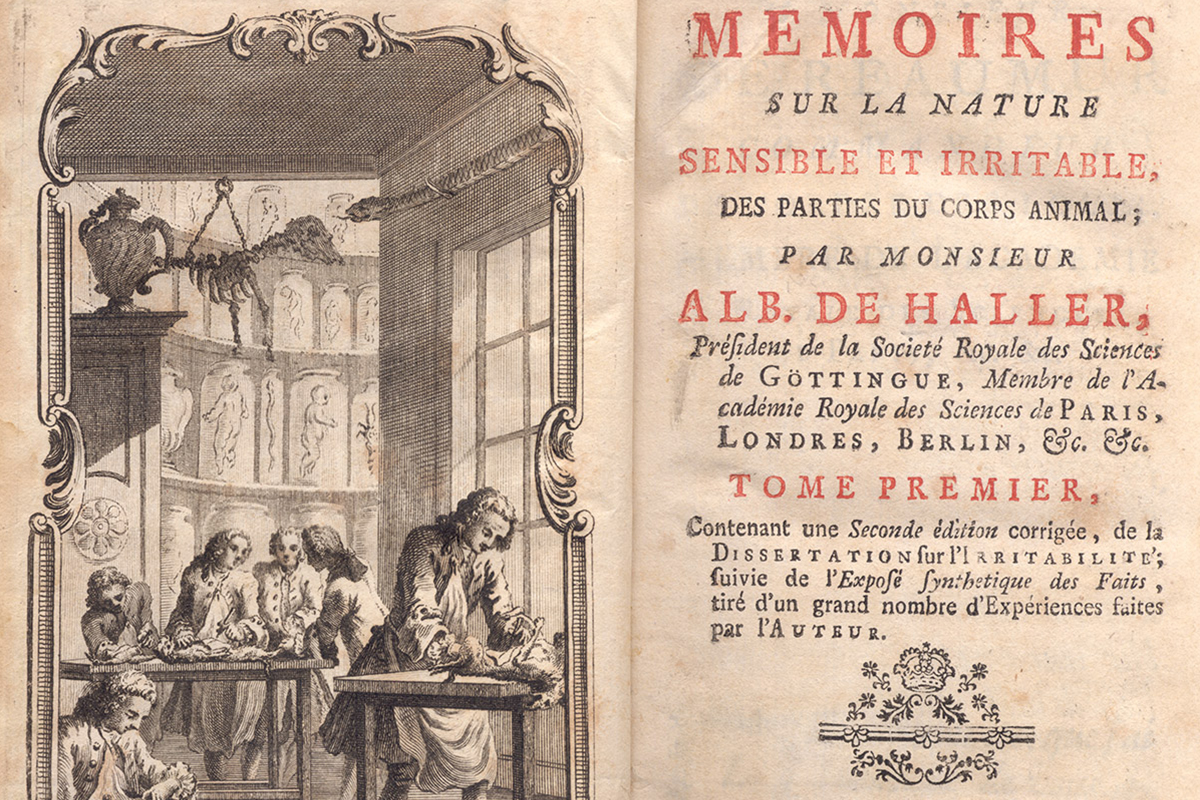

Der erste, der systematisch und in grossem Umfang Tierversuche durchführte und diese im Sinne einer experimentellen Überprüfung einer Hypothese einsetzte, war der Berner Mediziner, Botaniker und Dichter Albrecht von Haller (1708–1777). Er opferte Hunderte von Tieren – vor allem Hunde, Katzen und Kaninchen –, um die fundamentale Frage nach der Funktion von Nerven und Muskeln zu beantworten. Seine Erkenntnis, dass nur Nerven Empfindung vermitteln und nur Muskeln zur Bewegung fähig sind, war bahnbrechend – und gleichzeitig umstritten. Dutzende Forschende in ganz Europa wiederholten Hallers Versuche und kamen teilweise zum abweichenden Schluss, dass alle Körperteile zur Empfindung und Bewegung fähig seien. Der Grund für die widersprüchlichen Resultate lag in der fehlenden Standardisierung der mit sehr einfachen Mitteln durchgeführten Versuche, deren Anordnung und Interpretation von Vorannahmen mitbestimmt wurden. Das paradoxe Resultat dieser ersten grossen Welle von Tierversuchen war, dass sie sich entgegen Hallers Hoffnung nicht als zentrale Forschungsmethode etablieren konnten.

Erst 100 Jahre später, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, hatten sich die Bedingungen so weit verändert, dass sich der Tierversuch zunehmend etablierte. Die nach Haller aufkommenden naturphilosophischen Strömungen waren wieder im Rückgang, Entdeckungen auf mikroskopischer Ebene, in Biologie, Biochemie und Physiologie eröffneten neue Perspektiven. Forschung hing nicht mehr von Einzelpersonen ab, sondern hatte sich an Universitäten und anderen Einrichtungen institutionalisiert: Die moderne Biomedizin und Laborforschung nahmen ihren Lauf. Das Tierexperiment war integraler Bestandteil dieses Prozesses, wenn auch die Anzahl an Versuchen anfänglich noch bescheiden war.

Erfolgreiche Impfstoffe und Medikamente

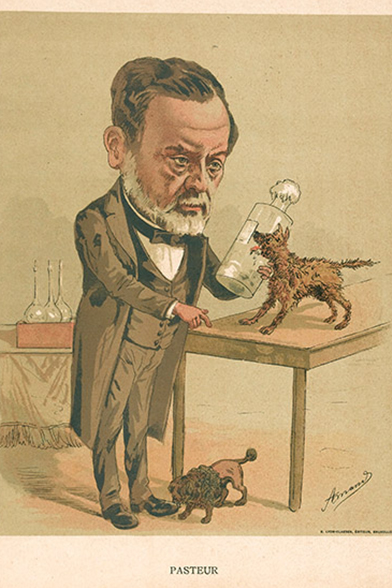

Eine wesentliche Ausweitung dieses Ansatzes kam mit der entstehenden Bakteriologie und Impfforschung ab 1870. Während Louis Pasteur in den 1880er-Jahren zur Entwicklung der Tollwut-Impfung noch Hunderte von Tieren (vor allem Kaninchen) benötigte, so stützte sich Paul Ehrlich für seine erste erfolgreiche Behandlung der Syphilis mit Salvarsan in den 1900er-Jahren bereits auf Versuche mit Tausenden Tieren (vor allem Mäuse). In noch weit grösserem Masse wurden Tiere (einige Millionen Makaken) in den 1950er-Jahren zur Erforschung, Entwicklung und Produktion des Polio-Impfstoffs verwendet, der zur Ausrottung der Kinderlähmung führte. In dieser Dimension wurden Tiere für die Entwicklung einzelner Therapieverfahren nie mehr eingesetzt, aber die nach dem Zweiten Weltkrieg beginnende moderne Pharmakotherapie fusste auf einer insgesamt nochmals grösseren Zahl an Tierversuchen mit einem Höhepunkt in den 1970er-Jahren. So sind praktisch alle heute verfügbaren Medikamente und Therapien mithilfe von Tierversuchen entwickelt worden.

Ab dem 17. Jahrhundert äusserten sich erste Forscher über das Leiden der Tiere, ohne aber die Versuche grundsätzlich infrage zu stellen. Haller etwa schrieb von «mir selbst verhassten Grausamkeiten, die aber doch der Nuzen für das menschliche Geschlecht, und die Nothwendigkeit entschuldigen werden». Die philosophisch wie theologisch begründete Ansicht des weit über das Tier erhabenen rationalen Menschen liess kaum Kritik aufkommen.

Hallers Schüler Christlob Mylius etwa lieferte aus der Feststellung, dass der Mensch Tausend Mal so vollkommen wie ein Hund sei, den rechnerischen Nachweis, dass der Hundeversuch erlaubt, der Menschenversuch aber verboten sei. Etwas tierfreundlicher war man im hundeliebenden England. Aber auch hier dominierte eine anthropozentrische Sicht. So wurde etwa in der Kupferstich-Serie «Four Stages of Cruelty» von William Hogarths das Quälen von Tieren nicht per se, sondern primär als eine Vorstufe zum Quälen von Menschen verurteilt.

Tierschutzbewegung verändert Forschungspraxis

Das Leben in der Stadt, das Halten von Haustieren, die Erkenntnisse der Evolutionslehre und die Frauenbewegung waren wesentliche Motoren für die ab 1860 von England aus einsetzende Tierschutzbewegung. Sie führte zu ersten gesetzgeberischen Massnahmen. Die Bewegung flaute aber nach der Jahrhundertwende wieder ab, nachdem die Forschung bedeutende, auf Tierversuchen gegründete Erkenntnisse gewinnen konnte. Die beiden Weltkriege drängten das Thema zusätzlich in den Hintergrund. Ab den 1970er-Jahren erhielt es im Zug einer allgemeinen Kritik an einer zu technischen Medizin aber neue Aufmerksamkeit. Peter Singers Buch «Animal Liberation» (dt. «Die Befreiung der Tiere») von 1975 war ein wesentlicher Referenzpunkt in dieser neuen Diskussion. Danach verschwand die Debatte nie mehr ganz aus der Öffentlichkeit. Medienberichte und Initiativen bewirkten schrittweise Verschärfungen der Bestimmungen und förderten die Anstrengungen der Forschung, alternative Methoden zu entwickeln. Dieser Prozess ist weiterhin am Laufen. Jede Generation muss ihr Verhältnis zum Tierversuch wieder neu bestimmen.

UNIPRESS ZUM THEMA TIERVERSUCHE

Wie läuft ein Tierversuch ab? Wie verhindert man, dass ein Tier im Versuch leidet? Warum bringen Hundefans ihre Tiere für Versuche an die Uni? Die aktuelle Ausgabe des Wissenschaftsmagazins UniPress stellt Fragen und gibt Antworten zum Thema Tierversuche.

TIERVERSUCHE AN DER UNIVERSITÄT BERN

In einem Infoportal informiert die Universität Bern über Forschung mit Tieren, Tierschutz, Alternativmethoden sowie Zahlen und Fakten zu Tierversuchen.

Zum Autor

Prof. Dr. Hubert Steinke ist Ordentlicher Professor für Medizingeschichte an der Universität Bern. Seine Forschungsschwerpunkte sind Medizinische Praxis im 18.-20. Jahrhundert, Gelehrtenrepublik und Wissensproduktion im 18. Jahrhundert sowie Medizin in Bern.