Medizin

Ein Cockpit für die Gewebemedizin

Wohl kein medizinisches Fach spürt den Wandel der Zeit so stark wie die Pathologie: Schon bald werden sich die Diagnose-Expertinnen und -experten von ihren Mikroskopen trennen – und sich stattdessen im futuristisch anmutenden Pathojet einrichten, der an der Universität Bern erfunden wurde.

Die Pathologie ist – wörtlich aus dem Altgriechischen übersetzt – die Lehre der Krankheiten. Früher führten die Fachpersonen oft Leichenschauen durch, um ihre Kenntnisse von den Krankheitsprozessen zu vertiefen. «Leider wird unser Fach auch heute noch mit Autopsien assoziiert», sagt Alessandro Lugli, Chefarzt für Gastrointestinale Gewebemedizin. «Doch diese Tätigkeit tritt aufgrund des höheren Wissensstands der Medizin und aufgrund der neuen Technologien, die uns zur Verfügung stehen, immer mehr in den Hintergrund.» Und Heather Dawson, Leitende Ärztin der Gewebemedizin, fügt hinzu: «Ich habe seit zehn Jahren keine einzige Autopsie mehr durchgeführt.»

Neuer Institutsname

Lugli und Dawson arbeiten beide am Institut für Gewebemedizin und Pathologie der Universität Bern, das seit Anfang Jahr neu so heisst, um den umfassenden Wandel zu unterstreichen, der das Fachgebiet der Pathologie zusehends transformiert. Im Unterschied zu ihren Kolleginnen und Kollegen, die kranke Menschen behandeln, stehen die Fachpersonen für Gewebemedizin nicht im direkten Kontakt mit Patientinnen und Patienten. Sie erstellen – sozusagen hinter den Kulissen – anhand von Gewebeproben eine fundierte Diagnose.

«Ich habe seit zehn Jahren keine einzige Autopsie mehr durchgeführt.»

Heather Dawson

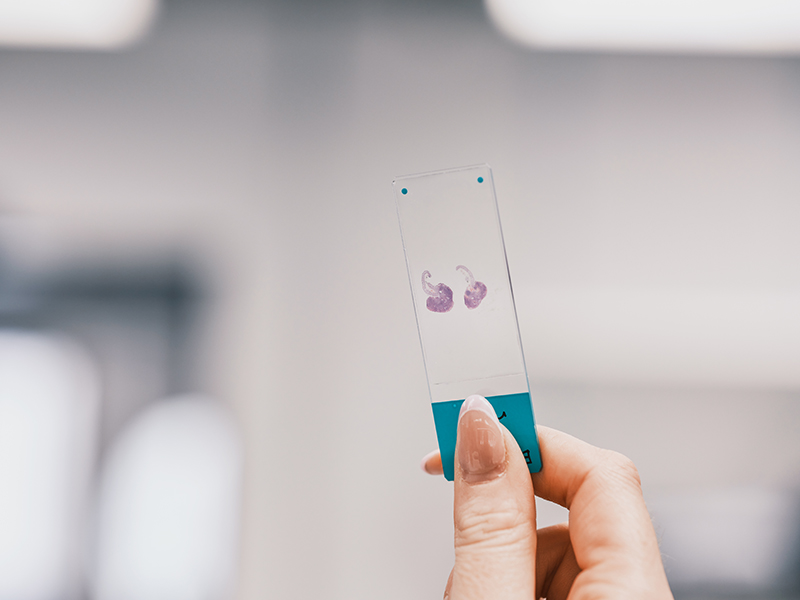

Hauchfeine Scheibchen

Jetzt schliesst Dawson mit ihrem Badge die Tür zu einem hellen und ungeahnt weitläufigen Raum auf, in dem gleichzeitig eine konzentrierte Ruhe wie auch ein emsiges Treiben herrschen. Ein gutes Dutzend Personen ist damit beschäftigt, den rund 700 verschiedenen Gewebeproben, die jeden Tag hier anfallen, mit chemischen Verfahren das in ihnen enthaltene Wasser zu entziehen, sie dann in Paraffinblöcke einzukapseln – und diese schliesslich in hauchfeine Scheibchen zu schneiden, die gut 30-mal dünner sind als ein menschliches Haar.

«Im Paraffin, einer Art Kerzenwachs, bleiben nicht nur die Strukturen, sondern auch die biologischen Moleküle, wie die DNA und die Proteine, jahrzehntelang erhalten», führt Dawson aus. Vom Schneideblock aus werden die Gewebescheibchen vorsichtig in ein Wasserbad gelegt, wo sie obenauf schwimmen – und auf einen Objektträger aus Glas gelangen, wenn er im richtigen Winkel aus dem Wasser gezogen wird.

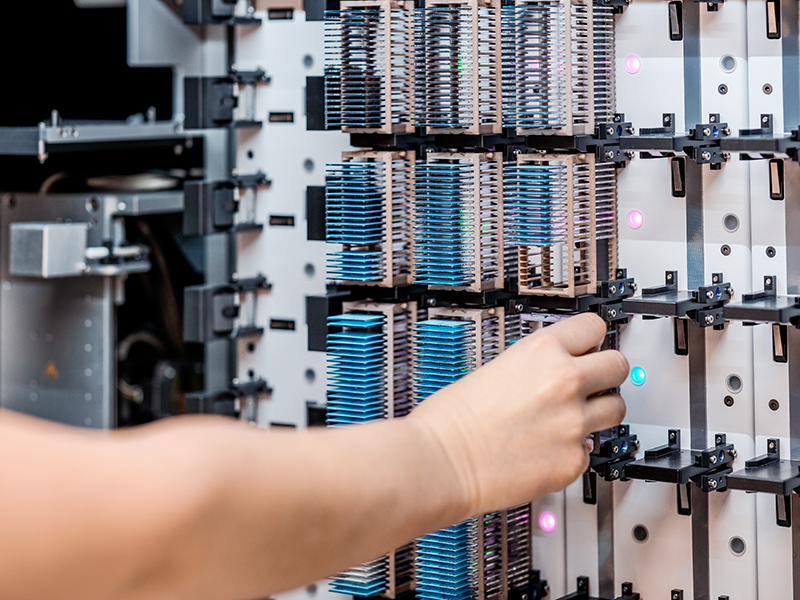

«Dann kommen die Gewebeschnitte in den Färbebereich», sagt Dawson und zeigt auf den Maschinenpark, wo die gläsernen Objektträger von kleinen Roboterarmen nach exakt definierten Zeitabständen von einem Bad ins nächste überführt werden. «Wir haben die Abläufe optimiert und uns auch genau überlegt, wo wir die Maschinen hinstellen, damit sich die Proben immer nur in eine Richtung bewegen», erklärt Dawson. «Heute durchläuft eine Probe während ihrer Bearbeitung noch einen 50 Meter langen Weg, vor der Optimierung war der Weg wegen des Hin und Her zehnmal länger.»

Mikroskopierräume im Diagnosetrakt

Am Schluss kommen die gefärbten Schnitte auf die Verteilstation, wo sie den verschiedenen Ärztinnen und Ärzten zugewiesen werden, die mit ihrer Expertise unterschiedliche Bereiche der Gewebemedizin abdecken. Und die sich in sechs verschiedenen Mikroskopierräumen im anliegenden Diagnosetrakt anschauen, ob eine Gewebeprobe zum Beispiel Krebszellen enthält (und falls ja, ob der Krebs auch schon Lymphgefässe besiedelt und also damit begonnen hat, Ableger in andere Körperregionen zu streuen).

Auf der Verteilstation steht ein rund zwei Meter hoher, unscheinbarer Kasten mit einer durchsichtigen Glaswand. «Das ist der Scanner: die Schnittstelle zur Digitalisierung – und zur künstlichen Intelligenz», sagt Lugli. Aktuell wird nur ein Teil der Gewebeschnitte eingescannt, weil die Kapazität der Maschine begrenzt ist. Doch das dürfte sich aufgrund der rasanten Fortschritte in der Technik schon in wenigen Jahren ändern, sieht Lugli voraus.

Verlust des Statussymbols

Spätestens dann braucht es keine Mikroskope mehr. «Damit verlieren wir in der Pathologie unser Statussymbol», sagt Lugli mit einem verschmitzten Lächeln. Um seine Kolleginnen und Kollegen über diesen Verlust hinwegzutrösten – und um sie gleichzeitig bestmöglich für die Zukunft zu rüsten, hat er den Pathojet erfunden. «Ich bin ein grosser Filmfan und habe mich von ‹Top Gun› inspirieren lassen», sagt Lugli.

«Ich bin ein grosser Filmfan und habe mich von ‹Top Gun› inspirieren lassen.»

Alessandro Lugli

Ähnlich wie Tom Cruise in waghalsigen Manövern durch die Lüfte donnert, sollen auch Luglis Kolleginnen und Kollegen in die Lage versetzt werden, dank einer Art medizinischem Cockpit im Tiefflug über die gefärbten Zellverbände zu gleiten – und krankes Gewebe auszumachen. Dabei sollte der neue digitale Arbeitsplatz ergonomisch sein, damit die Fachpersonen ihre Konzentration möglichst auch über Stunden aufrechterhalten können.

«Die Idee hatte ich eigentlich schon 2014, doch sie ist mehrere Jahre nicht vom Fleck gekommen, weil niemand von den Industriepartnern, die ich für die Umsetzung angegangen bin, an die Idee geglaubt hat», erzählt Lugli. Ins Rollen kam dann die Geschichte, als Miryam Blassnigg als Direktionsassistentin zum Institut für Gewebemedizin und Pathologie gestossen ist. Sie hatte davor schon verschiedene Funktionen in der Privatwirtschaft ausgeübt – und nahm sich sofort dieser Herausforderung an. «Ich mag es, Dinge anzustossen und umzusetzen», sagt Blassnigg.

Weil Gewebemedizinerinnen und Gewebemediziner einen grossen Teil ihrer Arbeit und viele Stunden damit verbringen, Bilder von Gewebeschnitten auf verdächtige Auffälligkeiten hin zu untersuchen, hat sich Blassnigg in anderen Branchen nach Stühlen umgeschaut, auf denen Menschen ebenso stundenlang – und möglichst beschwerdefrei – sitzen. «So bin ich auf Gaming-Stühle gekommen», sagt Blassnigg.

Gepolsterter Liegesessel statt verspannten Nacken

Vom Aussehen und von den Funktionalitäten her gefiel ihr ein Produkt aus Kanada besonders gut, dessen Hersteller unter anderem auch Flugsimulatoren und Arbeitsplätze für die Fernbedienung von selbstfahrenden Minenfahrzeugen verkauft. Nachdem Blassnigg und Lugli den Hersteller kontaktiert hatten, ging es plötzlich rasch. «Sie waren sehr motiviert und haben sich stark ins Zeug gelegt, um mit uns zusammen einen Prototyp zu entwickeln», sagt Blassnigg.

Heute stehen drei dieser futuristisch anmutenden Arbeitsplätze im Testdiagnostikraum des Instituts. «Ich fühle mich im Pathojet wie in einer Blase und kann mich sehr gut auf die Bilder fokussieren», sagt Lugli. «Ausserdem habe ich wegen der Digitalisierung auch mehr Möglichkeiten und kann bei der Bildanalyse zum Beispiel auch künstliche Intelligenz einsetzen.» Auch Dawson kann dem Arbeitsplatz der Zukunft viel Gutes abgewinnen: Anstatt mit gekrümmtem Rücken und zusehends verspannten Schultern- und Nackenpartien ins Okular eines Mikroskops zu starren, kann sich die Gewebemedizinerin in einen ergonomisch gepolsterten Liegesessel fläzen.

«Ich kann bei der Bildanalyse zum Beispiel auch künstliche Intelligenz einsetzen.»

Alessandro Lugli

Das abgerundete Stahlgerüst des Pathojets sticht wie ein Skorpionschwanz hoch über dem Sessel nach vorne – und präsentiert den Pilotinnen und Piloten im Cockpit auf einem gekrümmten breiten Bildschirm alle Informationen, die sie zur visuellen Beurteilung der digitalisierten Gewebeschnitte brauchen. «Im Pathojet lassen sich unterschiedlich gefärbte Schnitte nebeneinanderstellen und miteinander vergleichen», sagt Dawson. «Und wir können unsere Schlussfolgerungen gleich mit den Kolleginnen und Kollegen besprechen, die auf unsere Resultate warten, um mit der Behandlung fortfahren zu können.»

Weltweit erstes Gerät seiner Art

Nun schaltet sich per Videocall Reiner Wiest hinzu. Der Chefarzt der Gastroenterologie am Inselspital möchte mit Dawson den Befund des Patienten besprechen, bei dem er vorhin bei der Darmspiegelung den Polypen entfernt hat. Auf den gefärbten Schnitten des Darmpolypen erkennt Dawson rasch, dass es sich um einen Darmkrebs im Frühstadium ohne Risikofaktoren handelt. «Der Patient ist durch die vollständige Abtragung des Polypen geheilt», sagt Dawson.

Mit der Wahl des neuen Namens, der die Gewebemedizin ins Rampenlicht stellt, hat das Institut eine Pionierrolle eingenommen. Genau so ist auch der als Markenzeichen der Universität Bern eingetragene Pathojet das weltweit erste Gerät seiner Art in diesem Fach. Im letzten Herbst haben Lugli und Blassnigg den Pathojet am europäischen Pathologiekongress in Basel erstmals öffentlich präsentiert. «Das war ein riesiger Erfolg. Der Pathojet überzeugte nicht nur wegen der Ergonomie und des Designs, sondern auch wegen der Kosteneffektivität», sagt Blassnigg. Und Lugli fügt hinzu: «Die Leute sind Schlange gestanden, alle wollten mal in ihm sitzen.»

Zur Person

Heather Dawson

ist Leitende Ärztin am Institut für Gewebemedizin und Pathologie. Nach ihrer Facharztausbildung in Bern und Luzern und einem Forschungsaufenthalt in Kanada leitet sie die Dermatopathologie und das Labor für histologische Diagnostik. Sie ist auch Fachverantwortliche für Knochen- und Weichgewebstumore und forscht zu prognostischen Biomarkern beim kolorektalen Karzinom. Seit 2017 führt sie die Schweizer Sektion der Internationalen Akademie für Pathologie.

Kontakte:

PD Dr. med. Heather Dawson, Leitende Ärztin, heather.dawson@unibe.ch

Prof. Dr. med. Alessandro Lugli, Chefarzt, alessandro.lugli@unibe.ch

Miryam Blassnigg, Direktionsassistentin, miryam.blassnigg@unibe.ch

Das Online-Magazin der Universität Bern

uniAKTUELL als Newsletter abonnieren

Die Universität Bern betreibt Spitzenforschung zu Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen und unsere Zukunft prägen. Im uniAKTUELL zeigen wir ausgewählte Beispiele und stellen Ihnen die Menschen dahinter vor – packend, multimedial und kostenlos.

Das Print-Magazin der Universität Bern

4x im Jahr uniFOKUS im Briefkasten

Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem neuen Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS zeigt viermal pro Jahr, was Wissenschaft zu leisten vermag. Jede Ausgabe fokussiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf einen thematischen Schwerpunkt und will so möglichst viel an Expertise und Forschungsergebnissen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Bern zusammenführen.