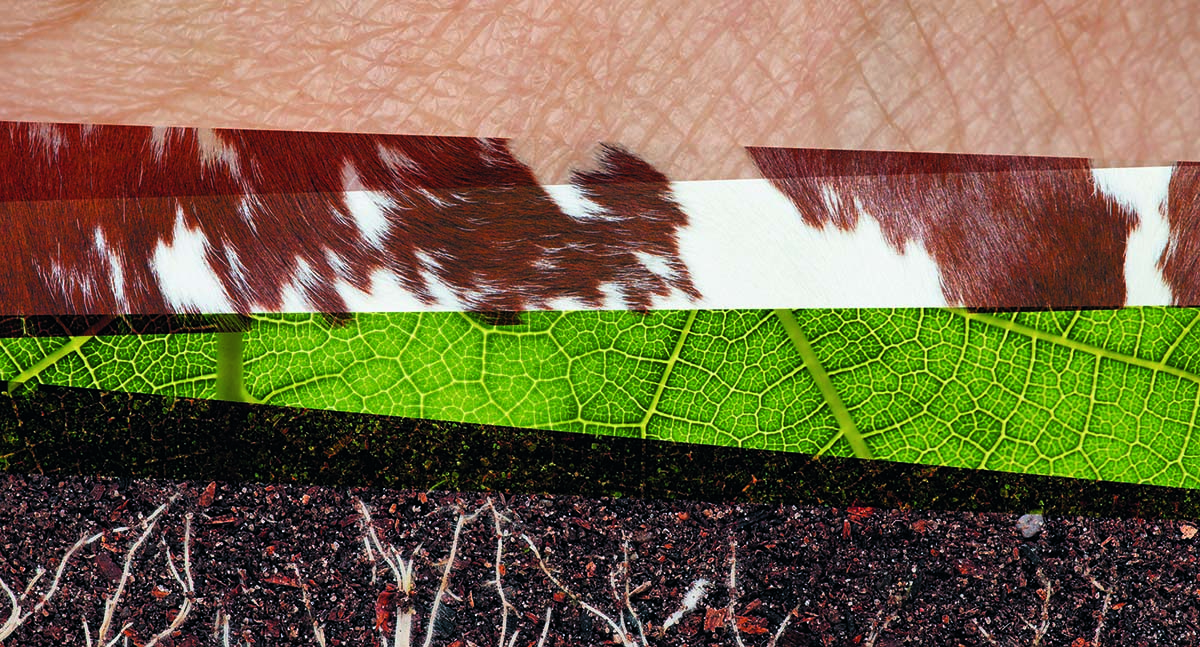

«One Health»

Für gesunde Böden, Pflanzen, Tiere – und Menschen

One Health ist ein Ansatz, der die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt miteinander in Beziehung setzt. Was etwas esoterisch klingt, ist ein Begriff aus naturwissenschaftlichen Fachkreisen, die mehr mit harten Fakten als mit feinstofflichen Schwingungen operieren.

Wie wirken sich Umweltchemikalien auf mikrobielle Gemeinschaften im Ackerboden und im Verdauungstrakt von Tieren und Menschen aus – und beeinflussen so ihre Gesundheit? Diese Frage steht im Zentrum der Interfakultären Forschungskooperation One Health der Universität Bern. Erstmals beschrieben wurde der umfassende und vernetzte One Health-Ansatz im Jahr 2004. Seither gewinnt er zusehends an Bedeutung. Das liegt wahrscheinlich auch an der Corona-Pandemie. Der Sprung des Virus von einem (immer noch nicht bekannten) Tier auf uns Menschen machte einem grossen Teil der Bevölkerung die erhöhte Verwundbarkeit unserer modernen Gesellschaft stärker bewusst.

Gesunde Nahrung aus einer tragfähigen Umwelt

Die Interfakultäre Forschungskooperation One Health gibt es seit 2018, geleitet wird sie vom Pflanzenbiologen Matthias Erb und dem Magen-Darm-Spezialisten Andrew Macpherson. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus insgesamt neun verschiedenen Forschungsgruppen versuchen sie mit einer interdisziplinären Herangehensweise ein Bild zu zeichnen, das der Komplexität von landwirtschaftlichen Produktionssystemen und den mannigfaltigen Aspekten von gesunder Ernährung gerecht wird.

«Im Zentrum steht die Frage, wie sich Umweltchemikalien auf die Gesundheit von Boden, Pflanzen, Tier und Mensch auswirken», sagt Erb. Mikrobielle Gemeinschaften, also die winzigen Lebewesen, die überall im Boden, auf den Pflanzen sowie im Darm der Tiere und Menschen zu finden sind, spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie werden von potenziell giftigen Stoffen – wie etwa Arsen, Pestiziden oder gewissen pflanzlichen Stoffwechselprodukten – beeinflusst und bestimmen so die Gesundheit der Lebewesen entlang der Nahrungsketten.

«Vor 200 Jahren gab es noch keine chemische Industrie. Heute sind wir viel mehr verschiedenen Substanzen ausgesetzt», sagt Macpherson. «Gleichzeitig ist auch die Zahl der Menschen gestiegen, die an chronischen Darmentzündungen leiden», fügt er hinzu. Meist stehen diese langanhaltenden und schmerzvollen Beschwerden mit einer veränderten Zusammensetzung der Darmflora in Zusammenhang, auch wenn die Ursachen für die Beschwerden oft im Dunkeln liegen.

Einmalige Ausgangslage

Mit ihrem disziplinenübergreifenden Vorgehen wollen die an OneHealth beteiligten Experten und Expertinnen aus der Mikrobiologie, den Umweltwissenschaften, der Pflanzen- und Tiergesundheit, der Bioinformatik und der Humanmedizin etwas mehr Licht in dieses Dunkel bringen. Macpherson weist auf die einmalige Ausgangslage an der Universität Bern hin, wo genau die Infrastruktur und das spezifische Know-how vorhanden sei, die es für den Erfolg ihres Vorhabens brauche.

In ihren Arbeiten seien sie schon auf allerlei spannende Ergebnisse gestossen, erzählt Erb und führt als Beispiel die Einsichten auf, die das One-Health-Konsortium über eine Gruppe von Substanzen – mit dem unmöglichen Namen Benzoxazinoide – gewonnen hat. Diese Stoffwechselprodukte sind wichtig für die Pflanzengesundheit, denn mit den Benzoxazinoiden schützen sich Mais- und Weizenpflanzen etwa vor Schadinsekten, indem sie dafür sorgen, dass die Insekten die Pflanzenblätter schlecht verdauen können.

«Wir haben untersucht, ob die Stoffe neben Insekten auch Kühe negativ beeinflussen, die diese Stoffe über Maissilage zu sich nehmen», sagt Erb. Das scheint nicht der Fall zu sein: Milchleistung und -qualität zum Beispiel bleiben erhalten, erzählt Erb. Natürlich interessierte sich das One-Health-Konsortium auch für die Effekte dieser Substanzen auf die Mikroben im menschlichen Verdauungstrakt. Hier zeigte sich, dass die Stoffe die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaften positiv beeinflussen. «Wir erforschen nun das therapeutische Potenzial dieser vielversprechenden Resultate», sagt Erb.

«Wir mögen Mechanismen»

Doch die Pflanzen setzen die Benzoxazinoide nicht nur bei der Abwehr von Fressfeinden ein. «Die Stoffe sind auch im Boden aktiv», sagt Erb. Sie unterdrücken bestimmte im Untergrund lebende Bakterien und Pilze und locken gleichzeitig Bakterien an, die das Wachstum der Pflanzen fördern. Wie das Forschungskonsortium herausgefunden hat, wirken sich die von den Maispflanzen ausgeschiedenen Benzoxazinoide auch auf andere Pflanzen aus: Sie trugen beispielsweise zum erhöhten Ertrag von Weizen bei, den die Forschenden nach der Maisernte auf ihrem Versuchsacker anpflanzten.

«In der Landwirtschaft ist das Prinzip der Fruchtfolge schon seit dem Mittelalter bekannt», sagt Erb. «Und dass der Weizen gut gedeiht, wenn man ihn nach dem Mais anbaut, weiss man auch schon lange.» Doch nun hätten sie eine neue Erklärung für diese Beobachtung, einen Mechanismus, gefunden. «Wir mögen Mechanismen», sagt Erb.

Bei ihren Aufklärungsexpeditionen in die Gesundheitsaspekte der Umwelt müssen die Forschenden gezwungenermassen auf einzelne Aspekte fokussieren. «In der Umwelt gibt es eine unzählige Menge chemischer Strukturen. Wir haben eine Handvoll wichtiger Stoffe herausgepickt – und untersuchen nun vertieft deren Effekte», sagt Erb. Doch trotz dieser eng gesteckten Auswahl bringe die Arbeit im Konsortium die Forschenden dazu, in die Breite und weit über den Tellerrand der eigenen Disziplin hinauszudenken, legen Erb und Macpherson dar.

So seien zwar viele One-Health-Forschende mit ähnlichen Aufgaben beschäftigt, etwa mit der Identifizierung und Charakterisierung der vielen Arten von Bakterien, Viren und Pilzen, die im Versuchsacker oder im tierischen oder menschlichen Darm leben. Doch weil die Proben zu Beginn unterschiedlich aufgereinigt wurden, liessen sich die Datensätze der verschiedenen Forschungsgruppen nicht vergleichen.

Gemeinsame Methodenentwicklung

Auch bei der Bioinformatik, beim Umgang mit den imposanten Datenmengen und bei den statistischen Traditionen, wie man biologische Systeme in mathematische Modelle überführt, mussten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Konsortium allmählich zusammenfinden. «Im regelmässigen Austausch haben wir unsere unterschiedlichen Vorgehensweisen Schritt für Schritt aneinander angeglichen», sagt Erb.

Ihm habe diese gemeinsame Methodenentwicklung die Augen geöffnet, meint Macpherson. Er erwähnt eine Untersuchung, die er und sein Team kürzlich bei einem Patienten mit einem künstlichen Darmausgang durchgeführt haben. «Wir wollten schauen, wie sich die Darmflora nach Einnahme des Frühstücks im Laufe des Tages verändert», sagt der Gastroenterologe.

«Nach einigen Stunden haben wir Signale gefunden, die sich nur damit erklären lassen, dass der Patient Cannabis konsumiert hat», erzählt Macpherson. Ohne die Arbeiten im One-Health-Konsortium hätten er und sein Team solche Zeichen gar nicht erkennen können. Vorher seien sie einzig auf die Mikroben im Darm fokussiert gewesen, heute könnten sie viel mehr Dinge nachweisen, unter anderem auch die Erbgutspuren von zu sich genommenen Pflanzen.

Auch Erb bestätigt, dass sich seine Forschungshorizonte aufgrund seiner Aufgaben im Konsortium erweitert haben. Darüber hinaus beobachtet er aber auch, dass sich die interdisziplinäre Herangehensweise auf das Denken der jungen Wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler auswirkt, die in den verschiedenen Laboratorien den Löwenanteil der anfallenden Arbeiten erledigen.

Die Saat geht auf

Sie hätten mit dem Aufbau der Interfakultären Forschungskooperation One Health und attraktiven Lehrangeboten (siehe Kasten «Gesundheitsdetektive») den Boden fruchtbar gemacht, meint Erb. Und nun sorge der wissenschaftliche Nachwuchs mit spannenden Projektideen dafür, dass die Saat aufgehe – und sich das One-Health-Konsortium thematisch öffne und sich neuen Fragen annehme. So haben sich kürzlich etwa die Forschungsgruppen von Christelle Robert und Stephanie Ganal-Vonarburg zusammengetan, um die Auswirkungen von Pflanzenhormonen auf die mikrobielle Vielfalt im menschlichen Darm und die menschliche Gesundheit zu untersuchen.

Während sich die Wissenschaft bisher nur dafür interessierte, ob ein bestimmter Stoff durch die Nahrungskette geht oder nicht, habe sich beim One-Health-Konsortium eine neue Sichtweise herausgebildet, mit der die Forschenden die Auswirkungen einer Substanz auf die verschiedenen Stufen der Kette verstehen wollen, führt Erb aus. Auch aus diesem Grund ziehen beide, Erb und Macpherson, eine positive Bilanz des bisher Geleisteten.

Macpherson erklärt, dass er dank dem Konsortium Kontakte geknüpft habe, die – auch über das Ende eines Projekts hinaus – bestehen bleiben. «Ich weiss jetzt, an wen ich mich wende, wenn ich eine Frage zu Schwermetallen habe.» Zudem betont der Magen-Darm-Spezialist den Mehrwert, der sich ergibt, wenn verschiedene Expertinnen und Experten ihre jeweils eigenen Stärken einbringen können. «Das ist ein bisschen wie bei einem Patienten: Ich weiss, wo meine Kompetenz liegt. Aber ich weiss auch, wann ich jemand anderen, zum Beispiel eine Neurologin, beiziehen sollte.»

Eigene Ernährung umgestellt

Erb meint: «Das One-Health-Aggregat ist überzeugend. Alle Indikatoren – bei der Nachwuchsförderung, bei den Publikationen und sogar bei den Patenten – belegen die exzellente Grundlagenarbeit des Konsortiums.» Haben die Erkenntnisse auch zu konkreten Anpassungen in der landwirtschaftlichen oder medizinischen Praxis geführt? «Das müssen Sie uns in zehn Jahren nochmals fragen», antwortet Macpherson.

Schon heute jedoch haben die beiden aufgrund ihrer Beteiligung am One-Health-Konsortium die eigene Ernährung etwas umgestellt. «Ich achte mehr darauf, woher das Essen kommt», sagt Macpherson. «Ich versuche Lebensmittel zu vermeiden, die mit dem Flugzeug hierher gelangen – und kaufe keine Avocados mehr.»

Und Erb sagt: «Ich habe nun auch als Wissenschaftler nachverfolgen können, dass es einen Unterschied macht, ob ich Apfelsaft trinke oder einen Apfel esse.» Die Nahrungsfasern in der unverarbeiteten Frucht seien sehr wichtig für die Aufnahme von Substanzen aus der Umwelt. Aber abgesehen davon habe die intensive Beschäftigung mit den vielfältigen Wechselbeziehungen von Lebewesen in den Nahrungsketten bei ihm auch das Bewusstsein geschärft, dass es beim Essen nicht nur darum geht, ob es uns gesund oder krank macht. Sondern dass es auch zu würdigen gilt, dass wir auf vielerlei subtile Weisen vom Essen beeinflusst werden.

Innovative Lehre

Gesundheitsdetektive

Mit sogenannten Summer Schools – das sind einwöchige Blockkurse im August, die alle zwei Jahre zu einem anderen Thema durchgeführt werden – richtet sich die Interfakultäre Forschungskooperation One Health an Nachwuchsforschende aus der ganzen Welt. Die Teilnehmenden konnten sich etwa 2019 über die Herausforderungen und Zukunftsperspektiven verschiedener Lebensmittelproduktionssysteme informieren. Oder sie lernten letztes Jahr, als die Summer School pandemiebedingt online stattfand, wichtige Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Boden, Pflanze, Tier und Mensch in verschiedenen Agrarökosystemen kennen. Und zwar auf spielerische Weise, denn die Teilnehmenden betätigten sich als Gesundheitsdetektive, die herausfinden mussten, wieso eine Bauernfamilie krank geworden war.

Zum Autor

Ori Schipper ist ausgebildeter Biologe – und schreibt als Science Writer und Wissenschaftsjournalist über Forschung. Die Herangehensweise interessiert ihn dabei oft genau so wie die Ergebnisse.

Neues Magazin uniFOKUS

Jetzt gratis abonnieren!

Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem neuen Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS zeigt viermal pro Jahr, was Wissenschaft zu leisten vermag. Jede Ausgabe fokussiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf einen thematischen Schwerpunkt und will so möglichst viel an Expertise und Forschungsergebnissen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Bern zusammenführen.

Das Online-Magazin der Universität Bern

uniAKTUELL als Newsletter abonnieren

Die Universität Bern betreibt Spitzenforschung zu Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen und unsere Zukunft prägen. Im uniAKTUELL zeigen wir ausgewählte Beispiele und stellen Ihnen die Menschen dahinter vor – packend, multimedial und kostenlos.