Die wissenschaftliche Community inklusiver machen

Seit Anfang Jahr ist Hugues Abriel neuer Vizerektor Forschung der Universität Bern. Zu seinen Zielen gehört es, an der Uni Bern einen Kulturwandel herbeizuführen. Was er darunter versteht, erklärt er im Interview.

Sie hatten als Vizerektor Forschung einen intensiven Einstieg: Tierversuchsverbotsinitiative, erste konkrete Auswirkungen vom Ausschluss der Schweiz vom Forschungsprogramm Horizon Europe, und nun der Krieg in der Ukraine – mit katastrophalen Folgen auch für Forschende und die wissenschaftliche Zusammenarbeit. Wie erleben Sie das?

Forschung und Wissenschaft ist etwas, das uns verbinden müsste. Im Krieg können wir mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Kriegsgebiet nicht mehr kommunizieren und weiterarbeiten. Das betrifft mich auch direkt: wir machen uns Sorgen um die Familie einer Mitarbeiterin aus der Ukraine, und mit einer Kollegin aus Russland, mit der ich seit langem zusammenarbeite, ist wegen der Sanktionen unsere Kollaboration extrem erschwert. Es ist eine Gratwanderung: die politischen und wirtschaftlichen Sanktionen gegen die russische Regierung sind richtig, aber ich wünsche mir, dass in der Wissenschaft eine Tür offenbleibt und wir uns nicht vollständig voneinander abtrennen wie es im Kalten Krieg geschah.

Sie sind Mitglied der Arbeitsgruppe Ukraine an der Universität Bern, die sich in den ersten Tagen seit Kriegsbeginn gebildet hat. Was kann die Universität Bern hier überhaupt tun?

Unser Bereich ist die Lehre und Forschung, hier müssen wir Verantwortung übernehmen. Die Arbeitsgruppe besteht aus Personen, die an der Uni entweder wichtige Funktionen haben oder direkt betroffen sind. Dazu gehören auch unsere Expertinnen, die viel über die Geschichte und die Aspekte dieses Konflikts wissen und die Geschehnisse einordnen. Ihre Expertise ist derzeit sehr gefragt, denn gerade in den Sozialen Medien gibt es sehr viele Falschinformationen und selbst ernannte Experten. Wir stellen also Wissen bereit. Aktuell befassen wir uns gerade mit den geflüchteten Studierenden: es sind 15, die provisorisch ins laufende Semester einsteigen. Wir wissen nicht, wie viele noch kommen werden, aber die grosse Mehrzahl sind Frauen. Wir müssen für sie Lösungen finden, damit sie ihr Studium fortführen können. Und obwohl die Situation jetzt akut ist, müssen wir in der Gruppe auch langfristig denken.

Was bedeutet es für Forscherinnen und Forscher aus der Ukraine, Belarus oder Russland, wenn sie alles hinter sich lassen und fliehen müssen?

Für sie geht es wie alle anderen ums Überleben, und auch sie müssen praktisch von null auf neu beginnen. Sie müssen ihr Land verlassen, weil alles zerstört ist oder weil sie sich mit dem, was in ihrem Land geschieht, nicht mehr identifizieren können. Als Forschende haben sie keine Vergangenheit mehr, sondern sozusagen nur noch sich selbst. Wir alle kennen Geschichten von Doktorinnen, die in der Schweiz als Putzkräfte arbeiten müssen. Wenn man hier die Gelegenheit hat zu helfen, muss man das tun.

Ein anderes grosses Thema, das Sie als Vizerektor Forschung beschäftigt, ist der Ausschluss der Schweiz vom Forschungsprogramm Horizon Europe. Unter anderem mussten Berner Forschende die Leitung von Horizon-Projekten abgeben, oder sich entscheiden, ob sie ihre ERC Grants ablehnen oder an eine assoziierte Uni wechseln. Was bedeutet dies für unseren Forschungsstandort?

Die Uni Bern will, wie alle Universitäten, keine Grenzen für die Forschung, sondern mit allen zusammenarbeiten. Wir haben beispielsweise mit den USA oder England sehr viele Kooperationen, aber auch mit unseren Nachbarländern wie Deutschland und Frankreich. Die jetzigen Umstände erschweren die Zusammenarbeit enorm. Wir haben viel mehr «Paper work», und für unsere Partner-Institutionen ist es viel schwieriger, Forschende aus der Schweiz, die sie für ein Projekt bräuchten, zu beteiligen. Eine Berner Forscherin hat uns verlassen und ist an eine italienische Uni gewechselt. Dies zeigt, dass die Universitäten in einem Wettbewerb stehen. Und da haben wir jetzt ganz klar einen Nachteil.

Was hat das langfristig für Auswirkungen?

Schwierig zu sagen. Mehr als 60% der Forschenden, die in Bern einen ERC Grant erhalten, stammen nicht aus der Schweiz. Dass wir so international sind, war für unsere Universität bisher ein enormer Mehrwert. Wir sind aus mehreren Gründen sehr attraktiv für ausländische Forschende. Es kann gut sein, dass dies in Zukunft nicht mehr so ist, und wir nur noch mit unseren guten Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Forschung betreiben – aber das wird nicht reichen, um im Wettbewerb zwischen den Universitäten unsere weltweite Top-Platzierung in der Forschung zu behalten.

Was entgegnen Sie der Meinung, dass es die EU nicht braucht, dass die Uni Bern stattdessen mehr Kooperationen mit Unis in den USA oder Asien eingehen soll?

Das entspricht nicht dem, was wir jetzt machen. Wir sind bis jetzt sehr gut gefahren mit der EU, sprich: unseren Nachbarländern. Zudem haben wir mit den EU-Grants unter anderem viel Geld in die Schweiz geholt. Von anderen Ländern wie etwa den USA sind Fördermittel sehr viel schwieriger zu erhalten, weil sie nur selten ausserhalb der USA vergeben werden. Einfach ersetzen kann man diese Kooperationen nicht. Zudem bedeutet dies einen enormen Aufwand verglichen mit der Teilnahme an einem Riesenprogramm, das sich über den ganzen europäischen Kontinent erstreckt.

A propos internationale Zusammenarbeit: Sie haben ein Sabbatical in Kinshasa und Fez verbracht und engagieren sich in der Zusammenarbeit mit dortigen Forschenden sowie Ärztinnen und Ärzten. Was möchten Sie damit erreichen?

Im Bereich der biomedizinischen Forschung haben wir noch sehr viel zu lernen. So wurde etwa die sogenannte genomische Diversität in Afrika bisher massiv vernachlässigt. 98% der Studien, in denen die Ursachen genetischer Krankheiten untersucht werden, werden mit Patientinnen und Patienten aus dem Westen – zumeist Europa – durchgeführt, einige wenige auch mit solchen aus Asien. Nur bei 2% der Studien werden Personen aus Afrika einbezogen. Wenn wir mit unseren afrikanischen Kolleginnen und Kollegen zusammen Studien in der afrikanischen Bevölkerung durchführen, könnten wir enorm viel lernen über die Entstehung genetischer Krankheiten weltweit. Dies ist nur ein Beispiel vom sehr grossen Potenzial einer solchen Zusammenarbeit.

Ein anderer Aspekt ist mir auch sehr wichtig: Ich möchte erreichen, dass Wissenschaft und Forschung fairer werden. Wir in der Schweiz und Europa verfügen über viele Forschungsmittel und sind privilegiert, aber während meines Sabbaticals und auch früherer Reisen fiel mir auf, dass es Tausende von jungen Forscherinnen und Forschern gibt, die genau dasselbe machen wie wir: sie stellen dieselben Fragen, haben aber fast null Unterstützung. Da können wir international sicher etwas bewirken, etwa mit der Mitgliedschaft in The Guild, dem Hochschulnetzwerk forschungsintensiver Universitäten in Europa.

Was möchten Sie als Vizerektor Forschung an der Uni Bern erreichen? Was ist Ihnen wichtig?

Wichtig finde ich unsere Identität als forschungsintensive Universität, als solche sind wir ja Mitglied von The Guild. Und dass wir als Volluniversität interdisziplinär arbeiten und «Out of the Box»-Forschung betreiben können. Noch wichtiger scheint mir aber – und das haben wir während der Corona-Krise gesehen – dass sich unsere Gemeinschaft und die Art, wie wir forschen, ändern. Gewisse Konzepte, die in der Vergangenheit wichtig waren, verlieren zunehmend an Bedeutung, wie etwa die Idee des «Publish or perish», oder Quantität vor Qualität bei Publikationen.

Jetzt sieht man die Dinge etwas anders. Eine Gruppe der Uni Bern hat die «Better Science»-Initiative lanciert, die von Swissuniversities unterstützt wird und die ich sehr befürworte. Wir müssen schauen: Was ist uns wichtig, was sind unsere Werte? Qualität und Relevanz – und vielleicht etwas weniger Glamour und Quantität. Ich finde es deshalb in Ordnung, wenn wir in den sogenannten «CNS Journals» (Cell, Nature und Science) weniger vorkommen. Wir müssen uns auch fragen, wie wir Forschende und ihre Arbeit evaluieren: es gibt die DORA-Deklaration, welche die Leistung von Forschenden nach neuen Kriterien bewertet. Mir ist sehr wichtig, dass wir das an der Uni Bern umsetzen und sagen: es ist nicht wichtig, wo du publizierst, sondern dass du einen Beitrag leistet für unsere Gesellschaft, neues Wissen hervorbringst.

Was raten Sie diesbezüglich Nachwuchsforschenden?

Einerseits, dass sie neue Spielregeln anwenden und beispielsweise ihre Forschungsergebnisse als Preprints publizieren, die noch keinen Peer review, also das Begutachtungsverfahren durch einen Verlag, durchlaufen haben. In diversen Fachbereichen spielt es fast keine Rolle mehr, was wo publiziert wird – wenn ein Paper einen wichtigen Erkenntnisgewinn liefert, wird das von der wissenschaftlichen Community sofort erkannt. Natürlich muss die Qualität des Papers dieselbe sein, wie wenn man es bei einem Journal einreichen würde. Die Qualität leidet also sicher nicht darunter.

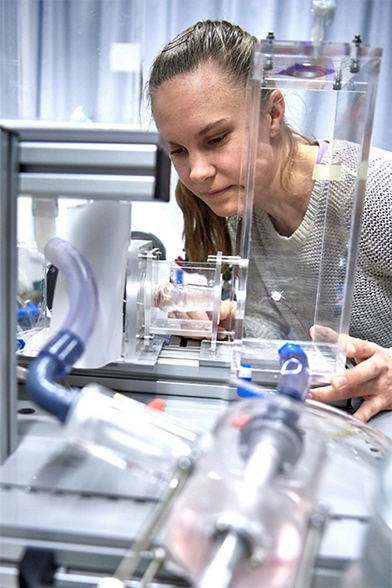

Noch wichtiger finde ich aber, multidisziplinär und polyvalent zu sein. Die ganz grossen und drängenden Fragen werden wir nur beantworten können, wenn wir mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten. In unserem NCCR TransCure, von dem ich immer noch Direktor bin, vereinen wir Chemie, Strukturbiologie und Physiologie. Wir versuchen also, unseren Doktorierenden und Nachwuchsforschenden eine wenigstens tri-disziplinäre Forschung näherzubringen.

Streben Sie mit «Better Science» einen Kulturwandel an?

Ja – und dabei übernehmen wir Werte und Prioritäten aus einer Gesellschaft, die sich im Wandel befindet. Denn wir sind auch ein Teil davon. Beispielweise finde ich, es kann nicht sein, dass die Vorstellung einer sehr kompetitiven Akademie einzelne Leute krank macht. Ein Teil der «Better Science»-Initiative ist daher nicht nur, dass wir fairer werden, sondern es geht auch darum, auf die eigenen Leute zu achten, dass sie sich gut fühlen und in einem gesunden Umfeld arbeiten können.

Zudem ist bei diesen Werten nicht nur Diversität wichtig, sondern auch Inklusivität. Damit ist oft Gender gemeint, aber dazu gehört auch die soziale Inklusivität. Ich bin ein Beispiel dafür: Ich gehöre zur sogenannten «First Gen», wie man in den USA sagt, der ersten Generation, die an eine Uni geht. Ich stamme aus einer Familie, in der niemand studiert hat. Es gibt in der Schweiz nicht viele von uns. Viele, die studieren, kommen aus einer Familie mit akademischem Hintergrund. Auch hier kann man etwas bewegen. Da hätte ich eine Message: Man schafft es, auch wenn man aus einem einfachen Arbeitermilieu stammt.

Worauf freuen Sie sich in Ihrem Amt?

Persönlich muss ich sagen: ich sehe das mittel- bis langfristig. Ich möchte meinen Job schon acht Jahre machen, bis ich emeritiert werde. Und wenn ich merke, dass wir einen Kulturwandel herbeiführen, wie «Better Science» vorschlägt, und die DORA-Prinzipien umsetzen – dann haben wir es geschafft. Dann sind wir eine moderne, faire und attraktive Forschungsinstitution. Das würde ich als sehr positiv empfinden. Wenn wir dazu eine weitere Internationalisierung hätten, speziell mit afrikanischen Universitäten, würde ich dies auch sehr begrüssen.

Podiumsgespräch zu «Better Science»

Am 9. Juni 2022 findet in an der Universität Bern ein Podiumsgespräch zum Thema «Wissenschaftskultur und wissenschaftliche Exzellenz» im Rahmen der Better-Science-Initiative statt, an der auch Vizerektor Hugues Abriel teilnimmt.

Weitere Informationen unter: www.betterscience.ch/agenda.

Zur Person

Hugues Abriel ist ausgebildeter Biologe (ETH Zürich, 1989) und Mediziner (Universität Lausanne, 1994). Seine Doktorate in Medizin und Naturwissenschaften (mit Spezialisierung auf medizinische Physiologie) schloss er 1995 an der Universität Lausanne ab. Nach zwei Jahren klinischer Ausbildung am CHUV in Lausanne engagierte er sich in der biomedizinischen Forschung und spezialisierte sich auf die Rolle von Ionenkanälen bei menschlichen Krankheiten.

Seit 2009 ist Hugues Abriel Professor für Molekulare Medizin an der Universität Bern. Er leitete das Department for BioMedical Research zwischen 2009 und 2016, als er die Direktion des Instituts für Biochemie und Molekulare Medizin an der medizinischen Fakultät übernahm (2016-2017). Seit 2015 ist er auch Direktor des NCCR TransCure, der an der Universität Bern angesiedelt ist. Von 2012 bis 2020 war er eines der Mitglieder des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds und präsidierte von 2018 bis 2020 die Abteilung Biologie und Medizin.

Hugues Abriel interessiert sich besonders für die molekularen und genetischen Aspekte der Medizin. Er steht seit mehreren Jahren in engem Kontakt mit jungen Ärztinnen, Ärzten und Forschenden aus dem französischsprachigen Afrika und verbrachte 2021 ein akademisches Sabbatical an den Universitäten von Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) und Fès (Marokko) verbracht hat. Seit Anfang 2022 ist er Vizerektor Forschung der Universität Bern.

Zur Autorin

Nathalie Matter arbeitet als Redaktorin bei Media Relations und ist Themenverantwortliche «Gesundheit und Medizin» in der Abteilung Kommunikation & Marketing an der Universität Bern.