«Ich wünsche, es braucht irgendwann keine Spitäler mehr»

Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) wird 50 Jahre alt. Prof. Oscar Franco, Direktor des ISPM, blickt auf die Anfänge der Präventionsmedizin zurück und spricht im Interview über überflüssige Pillen, den sozialen Aspekt der Medizin und die Gesundheit des Planeten.

Der historische Kontext. 1971, als das ISPM gegründet wurde, war der Höhepunkt der Proteste gegen den Vietnam-Krieg, der erste Mikroprozessor kam auf den Markt, und das erste E-Mail wurde verschickt. Es war eine Zeit von neuen Denkweisen, auch im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Zum Beispiel wurde in den USA erstmals das Rauchen im Fernsehen und Radio verboten, und allmählich wurde klar, wie wichtig Prävention ist. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nahmen Erkrankungen wie Herz-Kreislaufprobleme oder Krebs stark zu, und wir begannen deren Ursachen zu verstehen: dass Zigaretten Menschen töten können, dass der Lebensstil wichtig ist. Als Theodor Abelin, der Gründer des ISPM, nach Bern kam, waren die Forschung zum Zusammenhang von Rauchen und Lungenkrebs sowie Rauchprävention einer seiner Schwerpunkte. In den Siebzigern wurden in der Schweiz mehrere «ISPMs» gegründet, und für mich bedeutet diese Dekade die «Renaissance» der Prävention.

Schon für die alten Griechen und Römer war die Prävention von Krankheiten der Hauptfokus in der Medizin, und so blieb es während Jahrtausenden, aber wir wendeten uns davon ab. Zu Beginn der 70er erlebten wir ein Wiedererstarken der Prävention als Fachgebiet der Medizin – daher nenne ich es eine Renaissance. Aber noch heute kämpft die Prävention um die Beachtung, die sie eigentlich verdient.

Inwiefern?Die heutige Medizin strebt nach Behandlungen, aber nicht nach Vorbeugung. Wir sprechen immer davon, allen eine Pille zu geben und massgeschneidert zu therapieren. Aber niemand braucht eine Pille, wenn der Lebensstil gesund ist und auf Prävention geachtet wird. Was wir brauchen, ist eine massgeschneiderte Prävention. Das ist in der Medizin aber immer noch ungenügend etabliert.

Wir sind stolz auf unseren Namen – viele «ISPMS» haben ihren Namen geändert. Prävention ist ein zentrales Element der medizinischen Versorgung, und wir betonen den sozialen Aspekt. In der Pandemie wurde deutlich, dass unser Einkommen, unser Wohnort, auch unsere Wohnsituation und mit wem wir zusammenleben, unsere Gesundheit beeinflussen. In Gemeinschaften und Familien können wir die Gesundheit fördern – nicht erst im Spital. Wenn wir warten, bis Menschen krank werden und ins Spital kommen für eine Behandlung, dann ist das ist kein Gesundheitsmanagement, sondern Krankheitsmanagement. Der soziale Aspekt der Medizin sollte zusammen mit der Prävention berücksichtigt werden, bevor eine Behandlung beginnt.

Sie sagen in Ihrem Begrüssungsvideo des ISPM: «Die Strasse ist unser Labor». Wie meinen Sie das?Wenn Leute sich Wissenschaft vorstellen, denken sie oft an Labors mit Röhrchen und Gefässen. Zu unserem Labor gehören die Menschen in ihrem Alltag, auf der Strasse und zuhause, und ihnen wollen wir helfen, bevor sie ins Spital müssen. Sie sollen ihre Gesundheit möglichst selber erhalten. Bei Menschen und ihren täglichen Aktivitäten können wir mit Prävention ansetzen und die Gesundheit fördern.

Indem wir auf möglichst innovative Weise Informationen sammeln über Risikofaktoren in einer Population, meist in epidemiologischen Studien mit grossen Kohorten. Wir schliessen beispielsweise 50'000 oder 100'000 Personen ein, um auf der Meso- und Makroebene zu verstehen, was für sie wichtig ist, was sie beeinflusst, und was wir dazu beitragen können, um ihre Lebensumstände zu verbessern und ihre Gesundheit zu erhalten.

Partizipation ist auch ein wichtiges Element davon?Ein essenzielles sogar. Wissenschaft sollte nicht nur von Medizinerinnen und Forschern betrieben werden. Die aktive Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern, etwa die Mitsprache darüber, wie ihre Umgebung gestaltet und gebaut wird, oder die Entscheidung was sie essen oder wie sie sich verhalten, sollte berücksichtigt werden. Es reicht nicht zu sagen: «Sie müssen sich mehr bewegen», wenn wir nicht verstehen, warum eine Person dieses oder jenes isst oder warum sie mit dem Auto zur Arbeit fährt.

Sie arbeiten auch mit der Berner Weltraumforschung zusammen und haben eine gemeinsame Plattform gegründet. Warum?Forschende sollten Probleme aus unterschiedlichen Sichtweisen angehen. Zwei Gehirne arbeiten besser als eines. Als Epidemiologe habe ich nur begrenzte Einblicke in eine Gesellschaft, während eine Soziologin oder ein Ökonom andere Perspektiven einbringen. Forschende aus der Astrophysik untersuchen zwar Populationen von Planeten, aber die Methoden, die sie verwenden, sind denen sehr ähnlich, die wir verwenden, um Populationen von Menschen zu verstehen. Innovativ sein, das eigene Fachgebiet hinterfragen und sich anderen Perspektiven aussetzen: so entstehen neue Projekte und Lösungen. Das ist die Zukunft der Forschung und auch der Universität Bern.

In der neuen Strategie ISPM2030 definieren Sie «Planetary Health» als Kerngebiet Ihrer Forschung. Was ist darunter zu verstehen?Wir befinden uns mit dem Klimawandel und der Zerstörung unserer Ressourcen in der grössten Krise der Menschheit. Anders als wir glauben, betrifft dies nicht nur Küstenbewohner, sondern auch uns in der Schweiz. Da ist ein Planet, und wir sind alle verbunden – wie in der Pandemie: Was in Wuhan geschieht, kann überall passieren. Und dem Planeten geht es schlecht. Es ist wohl zu spät für Prävention, aber möglicherweise noch nicht zu spät, um seine sich verschlechternde Gesundheit zu verlangsamen. Denn ohne gesunden Planeten gibt es keine andere Gesundheit: Keine öffentliche Gesundheit, keine kardiovaskuläre Gesundheit, keine Behandlung gegen Krebs. Wir sehen zum Beispiel jährlich neue Rekord-Temperaturen bei Hitze oder Kälte – dies wird unser Leben beeinflussen: die Art, wie wir leben, wo wir leben und welche Ressourcen wir zur Verfügung haben. Ohne diese drei Aspekte können wir nicht gesund sein. «Planetary Health» verstehen wir als Rahmen für unsere ganze Forschung, aber auch für unser Verhalten, um unseren Fussabdruck auf diesem Planeten zu verringern. So versuche ich mit gutem Beispiel voranzugehen und nehme etwa für häufige Reisen nach Holland den Zug.

Unsere Strategie ISPM2030 definiert drei Kernbereiche, die für die öffentliche Gesundheit höchste Priorität haben sollten: Planetary Health, Altern und altersbedingte Krankheiten sowie Infektionskrankheiten. Diese hängen alle zusammen, wie wir wiederum in der Pandemie gesehen haben: Infektionskrankheiten werden mit der Globalisierung zu einem immer grösseren Problem. Diejenigen, die von Covid-19 am stärksten betroffen waren, sind ältere Menschen. Sie sind es auch, die der Klimawandel am härtesten trifft. Sie können sich am schlechtesten an extreme Hitze oder Kälte anpassen. Diese drei Bereiche sehen wir als grösste Herausforderung für die öffentliche Gesundheit in der Zukunft. Wir wollen am ISPM spätestens bis 2030 fähig sein, hier Lösungen anzubieten. Wir müssen jetzt handeln.

In der Strategie betonen Sie die Internationalisierung, ebenso wie die lokale Ebene. Wie geht das genau zusammen?Wenn wir international zusammenarbeiten, finden wir auch bessere Lösungen. Zum Beispiel haben wir soeben mit der Harvard T.H. Chan School of Public Health eine Zusammenarbeit vereinbart, um unsere gemeinsamen Bestrebungen für die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit zu verstärken. Ich sehe Internationalisierung als einen Motor, der Innovationen antreibt. Hier dürften wir in der Schweiz noch zulegen. Am ISPM arbeiten wir mit einer internationalen Perspektive, aber mit lokalen Auswirkungen. Die drei Prioritäten, die ich vorhin genannt habe, werden auch Bern betreffen. Wir sind aktuell massgeblich beteiligt daran, eine Schweizer Kohorte zu erstellen, und leiten dafür ein Pilotprojekt. Wir starten mit 500 Personen und wollen am Ende eine Stichprobe von 100'000 Schweizerinnen und Schweizern haben. So können wir ihre gesundheitlichen Bedürfnisse und ihre Lebensweise untersuchen, sowie die Auswirkungen von Umweltbedingungen und des Klimawandels – auf nationaler als auch auf lokaler Ebene in Schweizer Städten.

Wie kamen Sie selber eigentlich zur Medizin?Das erste Mal, dass ich Arzt sein wollte, war 1978, als ich drei Jahre alt war. Meine Mutter war krank, und ich wollte ihr helfen. Ich hatte immer den Wunsch, etwas für andere zu tun, Leiden und Krankheiten zu vermindern. Also studierte ich Medizin. Meine Berufung ist es, etwas beizutragen, damit Menschen weltweit ein besseres Leben haben.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?Oh Gott (lacht). Ich wünsche mir, dass Epidemiologen weniger nötig sind als letztes Jahr. Dass wir uns besser um uns selber, um unsere Nachbarn und Familien kümmern, und dass es irgendwann keine Spitäler mehr braucht. Ich wünsche mir mehr Verantwortung für unseren Planeten, und dass wir weiterhin Menschen helfen, Entscheidungen zu treffen, mit denen sie ein besseres Leben führen auf einem besseren Planeten.

Über Oscar Franco

Oscar Franco ist seit 2018 Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern. Er ist Adjunct Professor der Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University, Fellow des St. Edmunds College an der University von Cambridge, der European Society of Cardiology (FESC) und der English Faculty of Public Health (FFPH) sowie Ehrendoktor der Pontificia Universidad Javeriana in Bogotà, Kolumbien. Seine Forschungsgebiete liegen in der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und im Bereich gesundes Altern.

Über das ISPM: 50 Jahre Gesundheitsprävention in Bern

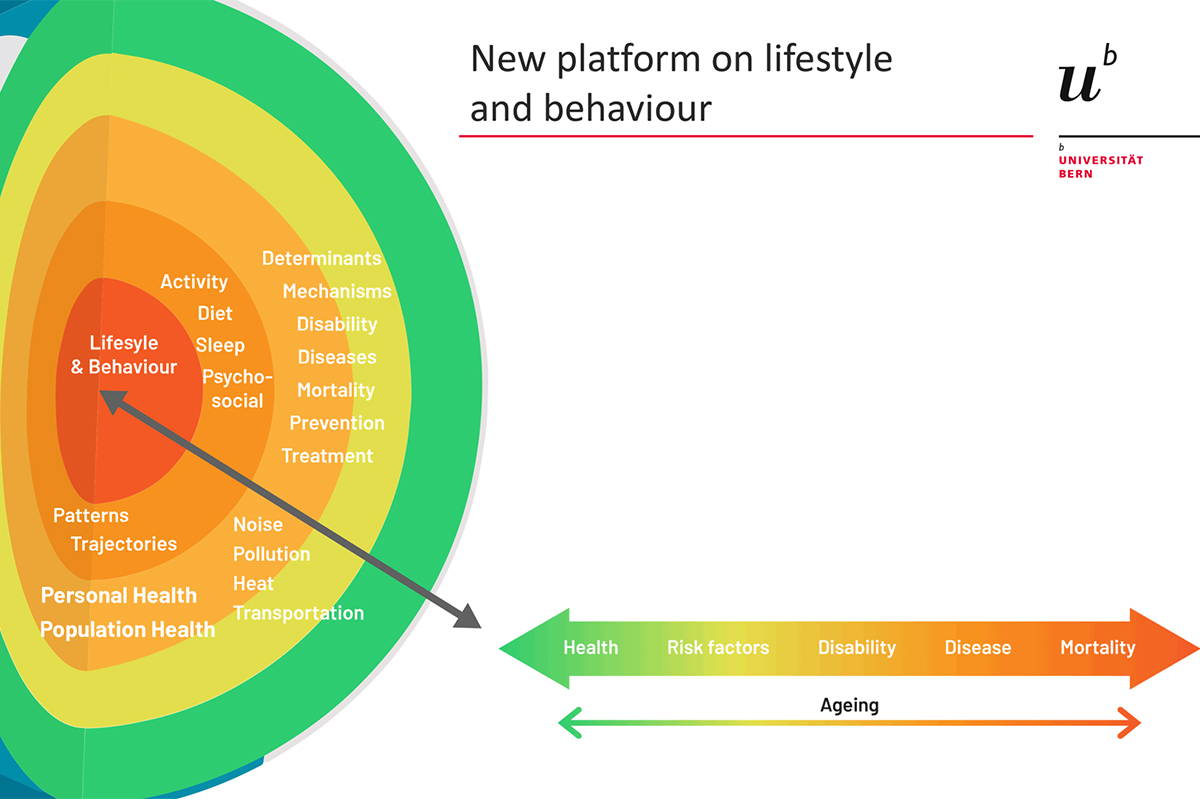

Seit 50 Jahren wird am Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern Forschung betrieben, um die öffentliche Gesundheit zu fördern. Aktuell untersucht wird etwa die räumliche Verteilung des Krebsrisikos bei Kindern in der Schweiz oder der Beitrag des menschengemachten Klimawandels an hitzebedingten Todesfällen. Zudem soll die Lindenhofstiftungsprofessur für Community Health unter Einbezug der Bevölkerung die Gesundheit in Städten fördern – dies in Zusammenarbeit mit der WHO. Die interdisziplinäre Forschung befasst sich insbesondere mit den Bereichen soziale und verhaltensbezogene Gesundheit, klinische Epidemiologie und Biostatistik sowie internationale und umweltbezogene Gesundheit. Zudem bietet das ISPM Aus- und Weiterbildungen an. Zum 50-jährigen Bestehen wird im Oktober auch eine Broschüre auf Deutsch und Englisch erscheinen.

Zur Autorin

Nathalie Matter arbeitet als Redaktorin bei Media Relations und ist Themenverantwortliche «Gesundheit und Medizin» in der Abteilung Kommunikation & Marketing an der Universität Bern.