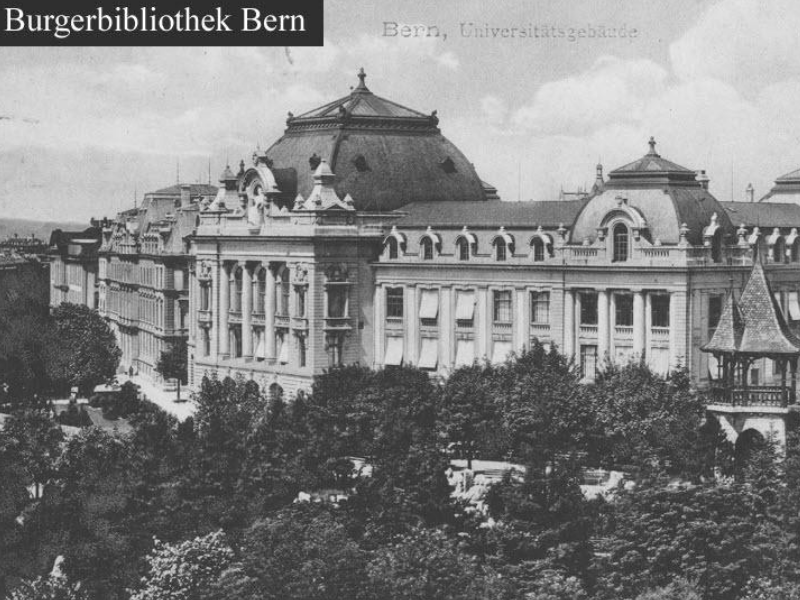

Universitätsgeschichte

Der «Elfenbeinturm» und wir

Die Bernerinnen und Berner und ihre Universität: Eine lange und fruchtbare, aber auch komplizierte Beziehung, nicht frei von dramatischen Momenten, wie ein Blick in die Geschichte zeigt.

«Die Universität will hinauswirken und andererseits von der lebendigen Sympathie der Bevölkerung getragen werden», schrieb Werner Näf, Professor für Allgemeine Geschichte, im Jahr 1930. Tatsächlich waren die Universität und ihre Vorgängerinstitutionen stets feste Bestandteile der Berner Gesellschaft – eine Beziehung, die jedoch niemals spannungsfrei war.

Bildung von Pfarrern und Lehrern

Die Vorgängerinstitution der Universität Bern, die Hohe Schule (1528–1804), wurde im Kontext der Reformation und der damit einhergehenden humanistischen Bewegung im Kanton Bern gegründet. Ziel der Schule war es primär, Geistliche für die rund 200 Pfarrstellen in der Republik Bern sowie Lehrer für die Lateinschulen auszubilden. Bis zur Gründung der Universität im Jahr 1834 stand die Bildung im Kanton Bern in enger Beziehung zur Kirche.

Die Hohe Schule war als «schola publica» konzipiert. Das heisst, alle Männer, die Latein beherrschten, konnten an öffentlichen Vorlesungen teilnehmen und sich allgemein bilden, auch wenn sie nicht beabsichtigten, in den Pfarrdienst einzutreten.

Freie Künste

Diese Praxis verfestigte sich allmählich. Im Jahr 1616 wurden die sogenannten freien Künste in der humanistischen Schulordnung verankert und schufen so schliesslich die Grundlage für die erste juristische Professur im Jahr 1718. So setzte die Universität neue Akzente in ihrem Selbstverständnis, um den komplexer werdenden Bedürfnissen einer zunehmend weltlich geprägten Gesellschaft gerecht zu werden.

Die Berner Bildungslandschaft entwickelte sich in diese Richtung weiter, als die – im Curriculum etwas weltlichere – Akademie im Zuge der politischen Veränderungen in der Helvetik im Jahr 1805 an die Stelle der Hohen Schule trat. Damit wurde bereits die Basis für die bald darauf folgende Phase gelegt, in der die Akademie respektive Universität zunehmend im Dienst eines modernen Kantons und dessen wachsenden Verwaltungsbedürfnissen stand.

Magazin uniFOKUS

«Ein Teil von Bern»

Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Ein Teil von Bern»

Ländliche Kritik

Der Kanton Bern war zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorwiegend landwirtschaftlich geprägt. Modernisierungsprozesse schufen auch in der Landwirtschaft Bedürfnisse nach Professionalisierung und Verwissenschaftlichung. Die Anliegen der Landwirtschaft wurden an der Universität allerdings eher zurückhaltend umgesetzt: 1805 hatte zwar der Grosse Rat die Tierarzneischule ins Leben gerufen, um im Militär und in der Landwirtschaft benötigte Tierärzte auszubilden. Den Bitten nach weiteren landwirtschaftlichen Lehrgängen – wie etwa der Einführung eines Fachs für Alp- und Milchwirtschaft im Jahr 1890 – kam die Universität allerdings nicht nach. Diese Marginalisierung landwirtschaftlicher Interessen hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Berner Landbevölkerung der Universität eher kritisch bis ablehnend gegenüberstand.

Im Dienst der Politik

Die zunehmende Inpflichtnahme der Wissenschaften durch liberal-radikale Kräfte ab den 1830er-Jahren sowie die Gründung der Universität Bern im Jahr 1834 führten zudem zu einer weiteren kulturellen Entfremdung zwischen den politischen und gesellschaftlichen Lagern im Vorfeld des Sonderbundkriegs. Die liberale Regierung Berns hatte 1834 die Neugründung einer Universität ins Auge gefasst, um loyale Verwaltungsbeamte für den neuen liberalen Staat gewinnen zu können und das liberale Denken in den Bürgern zu verankern. Regierungsrat Charles Neuhaus zeichnete dieses Bild an der Eröffnungsfeier der Universität mit folgenden Worten: «Der Tempel der Wissenschaft ist euch geöffnet. Tretet ein mit Andacht und Erfurcht, und fasst, indem ihr eintretet, den Vorsatz, Männer und Bürger zu werden. Ihr werdet einst in der Gesellschaft die angesehensten Stellen einnehmen.»

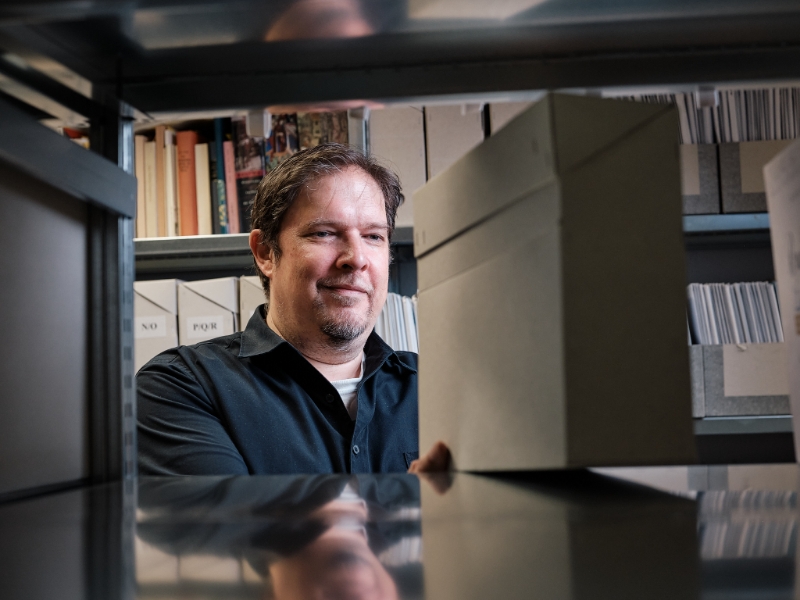

Zur Person

Daniel Burkhard

arbeitet als Archivar an der Universität Bern. Er ist promovierter Historiker und ausgebildeter Archivar. Zuvor arbeitete er in der Schweizerischen Nationalbibliothek. Im Universitätsarchiv beschäftigt er sich derzeit mit einem Projekt zur digitalen Geschäftsverwaltung.

Diese parteipolitische Nähe erwies sich für die Universität Bern jedoch als kontraproduktiv. Sie wurde fortan in eskalierenden politischen Richtungskämpfen zerrieben und als Sündenbock für die Verfehlungen der liberalen Regierung instrumentalisiert.

Dazu beigetragen hatte zudem, dass viele der Professoren der neuen Universität liberal-radikale Kräfte aus dem Ausland waren. Sie idealisierten zwar einen möglichst breiten Bildungszugang, wurden aber gleichzeitig von der Berner Stadt- und Landbevölkerung als elitär und hochnäsig wahrgenommen.

Universität zieht sich aus Debatten zurück

Diese Sturm-und-Drang-Phase der Universität ebbte schnell ab, als sich die politischen Verhältnisse im Kanton Bern ab 1850 änderten. Die Universität verschwand weitgehend aus der öffentlichen Debatte. Die akademischen Disziplinen erlebten im Kontext der sich abzeichnenden Industrialisierung und im Rückzug in nationale und internationale Forschungsgruppen jedoch eine Blütezeit. Die Wissenschaften spezialisierten sich zunehmend in für Laien kaum überschaubare Teilbereiche.

Grundlagen für die Ovomaltine

Dennoch prägte die Universität weiterhin die Ausgestaltung einer modernen Gesellschaft, die zunehmend komplexe Lösungsansätze für politische, soziale und naturwissenschaftliche Herausforderungen benötigte. Ein konkretes Beispiel für die Wechselwirkung zwischen Wissensgenerierung, -zirkulation und -anwendung ist die Entstehung der Ovomaltine. Georg Wander (1841–1897) war von 1863 bis 1865 Assistent am Institut für Chemie und Pharmazie der Universität Bern und gründete in Bern die Wander AG. Sein Sohn Albert Wander (1867–1950) studierte in Bern, Zürich und Genf Chemie, Pharmazie und Medizin. Die chemischen Kenntnisse seines Vaters kombinierte Albert Wander mit Erkenntnissen aus der Medizin, um in der Wander AG diätetische Lebensmittel zu entwickeln. Im Jahr 1904 erfand er die kommerziell erfolgreiche Ovomaltine und machte so aus der Wander AG ein international erfolgreiches Unternehmen.

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.

Beratung der Politik

Bei steigenden Anforderungen an die Ausgestaltung der modernen Gesellschaft war solches Expertenwissen immer stärker gefragt. So waren Forscher – und im 20. Jahrhundert zunehmend auch Forscherinnen – gefragte Gesprächspartner bei Vernehmlassungsprozessen auf nationaler und kantonaler Ebene.

Der Gesellschaft verpflichtet

Um 1900 war die Universität Bern sehr international geprägt. In der unmittelbaren Nachkriegszeit büsste sie vorübergehend etwas von ihrem internationalen Charakter ein, was sich jedoch positiv auf die Beziehung zur Berner Bevölkerung auswirkte: Mit der Revision des Universitätsgesetzes im Jahr 1954 rückte der Anspruch der Universität Bern, die «Aufgabe im Dienste der Allgemeinheit» zu erfüllen, ins Zentrum des universitären Selbstverständnisses. In diesem Zusammenhang wurde in den 1960er-Jahren das Collegium Generale gegründet, das den interdisziplinären Austausch innerhalb der Universität pflegte und einer Isolation der stark spezialisierten Disziplinen entgegenwirken wollte. In den 1980er-Jahren folgte das Forum für Universität und Gesellschaft, das noch stärker auf mittel- und längerfristige Vermittlungsprojekte für die Berner Gesellschaft setzte. Zudem wurde 1976 die Pressestelle UNIPRESS mit gleichnamigem Magazin ins Leben gerufen, mit dem Ziel, über die «oftmals im Stillen geleistete Arbeit an der Universität» zu berichten, denn: «Eine moderne Universität ist kein Luxus, ist auch keine Prestigeangelegenheit, sondern für alle Schichten unserer Bevölkerung eine Notwendigkeit.»

«Eine moderne Universität ist kein Luxus, sondern für alle Schichten unserer Bevölkerung eine Notwendigkeit.»

UNIPRESS, 1976

Seit den 1990er-Jahren unterstützt Unitectra den Wissenstransfer in die regionale Wirtschaft. Heute sind mit Engaged UniBE und dem Lifelong Learning Center (LLC) die neuesten Formen der Interaktion zwischen Universität und Gesellschaft am Start, um den Ansprüchen einer Wissensgesellschaft weiterhin bestmöglich gerecht zu werden und die Universität noch besser in der Berner Gesellschaft zu verankern.