Ein Fortschritt in der Epilepsieforschung

Können Tage mit erhöhtem Risiko für epileptische Anfälle vorhergesagt werden? Diese Frage erforscht Dr. Maxime Baud als SNF-Eccellenza-Professor an der Universität Bern. Für an Epilepsie erkrankte Menschen birgt sein Projekt Hoffnung.

Die Förderinstrumente Eccellenza und PRIMA des Schweizerischen Nationalfonds SNF ermöglichen hochqualifizierten Forschenden, ihre Projekte im Rahmen einer Assistenzprofessur an einer Schweizer Universität umzusetzen. In einer Serie von Interviews stellen wir sechs neu ausgezeichnete Forschende und ihre Projekte vor.

Sie haben eine «Eccellenza Professorial Fellowship» vom Schweizerischen Nationalfonds empfangen. Was bedeutet es für Sie, dieses Forschungsstipendium zu erhalten?

Der Erhalt des Eccellenza-Professorenstipendiums bestätigt die Forschungslinie, die ich seit 2017 aufgebaut habe. So kann ich meine Arbeit nun über einen längeren Zeitraum hinweg planen. In Vorbereitung auf diese Stelle hatte ich das Glück, das Ambizione-Stipendium sowie die Unterstützung der Velux-Stiftung und des Wyss Center for Bio- and Neuroengineering zu erhalten, die es mir ermöglichten, nach Bern zu kommen und meine Forschungsgruppe für Epilepsie am Inselspital aufzubauen. Mit der Unterstützung der Abteilung für Neurologie habe ich eine Reihe von Forschungsprojekten vom Labor bis zum Krankenbett durchgeführt.

Sie wurden vom SNF für Ihr Forschungsprojekt «Dynamische Kontrolle von Krampfanfällen» ausgewählt. Worum geht es in dem Projekt?

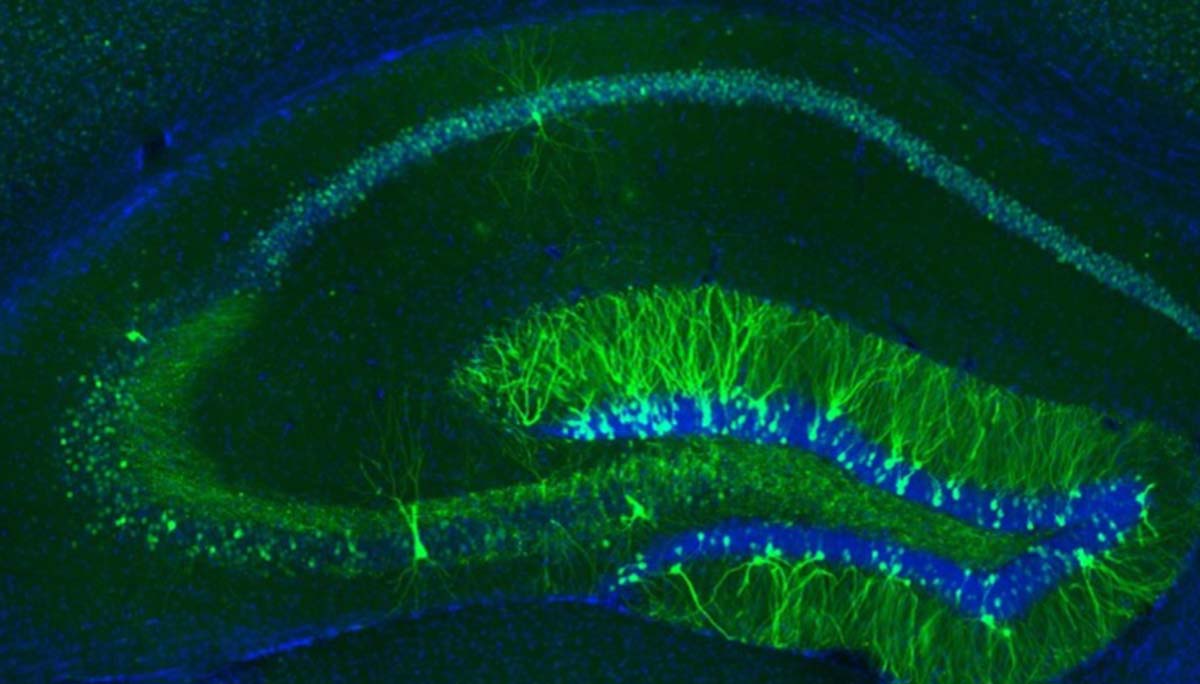

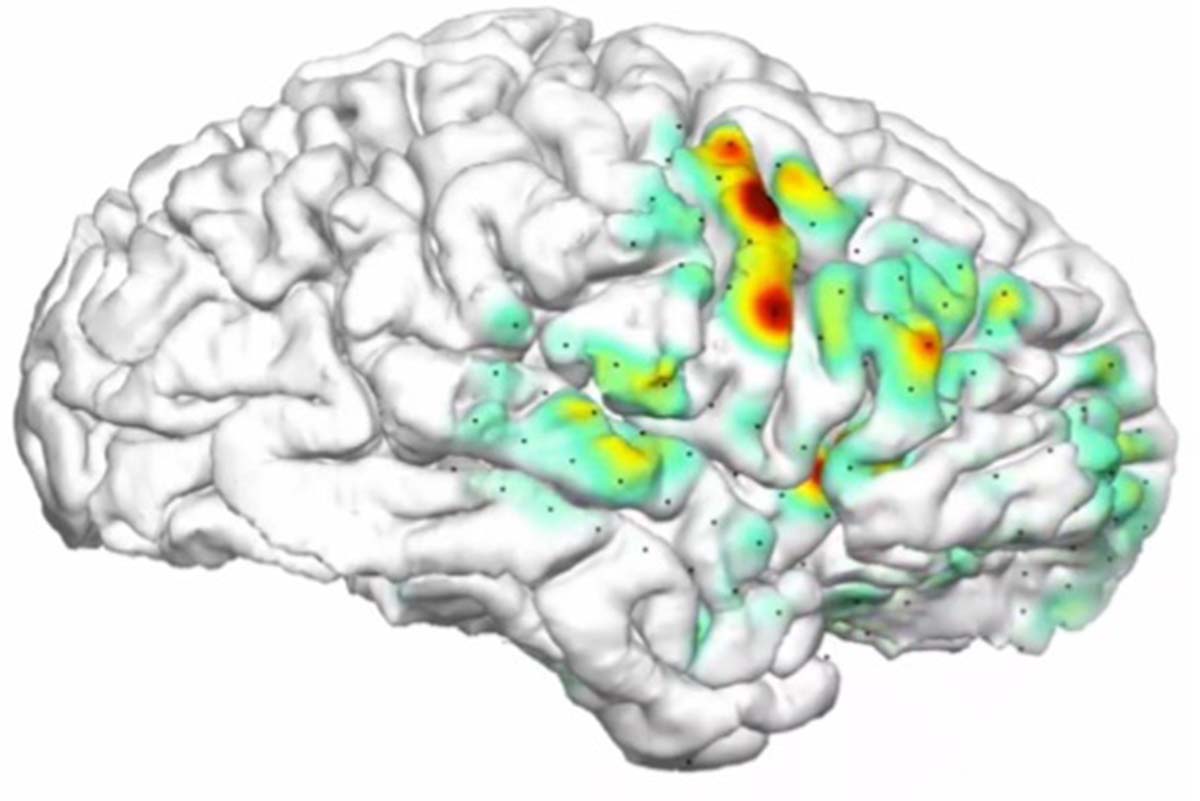

Epilepsie ist eine häufige Erkrankung des Gehirns, an der etwa ein Prozent der Bevölkerung leidet. Einer der schlimmsten Aspekte dieser Erkrankung ist die Unvorhersehbarkeit der Anfälle. Im Jahr 2017 habe ich herausgefunden, dass Anfälle tatsächlich zyklisch wiederkehren und dass die epileptische Hirnaktivität, gemessen durch das EEG, über Tage hinweg rhythmisch schwankt. Die meisten Personen mit Epilepsie haben ihre eigene Periodizität für Perioden mit erhöhtem Risiko für Anfälle. Ziel des Projekts ist es, mit einem implantierbaren EEG-Gerät die epileptische Hirnaktivität über Monate hinweg zu verfolgen und Tage mit erhöhtem Anfallsrisiko vorherzusagen, ähnlich wie bei der Wettervorhersage Stürme.

Weshalb haben Sie die Universität Bern für Ihr Eccellenza-Projekt gewählt?

Ein entscheidender Aspekt ist die Wettbewerbsfähigkeit der Universität und des Inselspitals. Beide Institutionen legen Wert auf langfristige wissenschaftliche Entwicklungen. Das Inselspital ist bestrebt, wissenschaftliche und technologische Fortschritte in die klinische Praxis zu integrieren. Konkret ist die Abteilung Neurologie am Inselspital einer der wenigen Orte, die ich kenne, an denen Klinikärzte und -ärztinnen mit Grundlagen- und Klinik-Forschenden täglich zusammenarbeiten. Wir sprechen dieselbe Sprache – die der Neuronen, Schaltkreise und Konnektivität – und verwenden diese Sprache, um zwei Seiten derselben Medaille zu lesen: die Mechanismen des Gehirns und die Störungen, die es betreffen. In meinem Eccellenza-Projekt werden wir wie bisher mit Patienten- und Tiermodellen der Epilepsie arbeiten, um das Verständnis der wichtigsten Mechanismen und Strategien zur Erreichung unserer Ziele zu beschleunigen.

Worin besteht die gesellschaftliche Relevanz Ihres Projekts?

Gegenwärtig könnte jede Information, die Betroffene und ihre Angehörigen über das tägliche Anfallsrisiko erhalten, einen besseren Umgang mit der Krankheit ermöglichen. Dabei muss es sich nicht um eine Vorhersage der genauen Stunde und Minute des nächsten Anfalls handeln, was meines Erachtens unmöglich ist, sondern um eine Schätzung des Risikos über einen kommenden Zeitraum, beispielsweise 24 Stunden. Viele Aspekte sind derzeit noch unbekannt, und das Projekt ist in diesem Sinne ehrgeizig: Die Bewertung des Risikos in Echtzeit könnte sich als schwierig erweisen, und die Rückmeldungen, die den Patientinnen und Patienten gegeben werden, könnten sich als schwierig zu interpretieren oder zu befolgen erweisen. Unter den Menschen mit Epilepsie, die zu unserer Forschung beitragen werden, könnten einige feststellen, dass die Anfälle doch nicht so zufällig sind. Für diese Personen wäre es ein grosser Fortschritt.

Über Maxime Baud

Dr. Maxime Baud promovierte an der Universität Lausanne in Humanmedizin und machte seinen Doktor in Neurowissenschaften an der EPFL, Schweiz. Danach verbrachte er fünf Jahre an der University of California in San Francisco, um seine Facharztausbildung in Neurologie zu absolvieren, gefolgt von einem Postdoc-Stipendium, das sich auf die intrakranielle Elektrophysiologie des Menschen konzentrierte. Anhand von Epilepsiedaten, die über Jahre hinweg mit einem implantierten EEG-System gesammelt wurden, entschlüsselte Baud das Phänomen der multidimensionalen Zyklen epileptischer Gehirnaktivität. Heute ist er Epileptologe und leitet präoperative Untersuchungen am Universitätsspital Bern. Parallel dazu leitet er eine Forschungsgruppe, die sich mit den Mechanismen der Epilepsie beschäftigt. Im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit dem Wyss Center for Bio- and Neuroengineering in Genf trägt er auch zur Konzeption und Entwicklung von Geräten der nächsten Generation für die Neurologie bei.

Medienmitteilung zum Thema

Eine «Wettervorhersage» für epileptische Anfälle

Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Bern hat eine neue Methode entwickelt, um epileptische Anfälle frühzeitig voraussagen zu können. Ein im Hirn implantiertes Gerät zeichnet die Hirnaktivitäten während mindestens sechs Monaten auf. Die Auswertung der Aufzeichnungen erlaubt eine zuverlässige, mehrtägige Vorhersage eines möglichen nächsten Anfalls.

SNF Eccellenza Professorial Fellowships

SNF Eccellenza Professorial Fellowships richten sich an hoch qualifizierte Forschende, die eine permanente Professur anstreben. Eccellenza ermöglicht ihnen, ihr Ziel als Assistenzprofessorin oder Assistenzprofessor mit einem grosszügig ausgestatteten Forschungsprojekt unter ihrer Leitung und einem eigenen Team an einer Hochschule in der Schweiz zu erreichen. Eccellenza deckt das Salär der Beitragsempfängerin oder des Beitragsempfängers auf dem Niveau einer lokalen Assistenzprofessur und Projektmittel von bis zu 1'000'000 Franken für fünf Jahre ab. Im Jahr 2021 wurden vom Eccellenza-Programm vier Forschende an der Universität Bern ausgewählt.

SNF PRIMA

PRIMA-Beiträge richten sich an hervorragende Forscherinnen, die ein hohes Potenzial für eine Professur aufweisen. PRIMA-Beitragsempfängerinnen sind mindestens auf dem Niveau einer Gruppenleiterin angestellt und führen ein Forschungsprojekt mit einem eigenen Team an einer Schweizer Forschungsinstitution durch. Ein PRIMA-Beitrag umfasst das Salär der Beitragsempfängerin sowie Projektmittel für eine Dauer von fünf Jahren. Während des PRIMA-Beitrags ist es möglich, einen Aufenthalt an einer anderen Institution zu planen. Mit diesem kompetitiven Beitrag profilieren sich die PRIMA-Beitragsempfängerinnen für die nächste Stufe ihrer akademischen Karriere: Eine Professur. Wird eine PRIMA-Beitragsempfängerin während der Beitragsdauer auf eine Professur berufen, können die verbleibenden Mittel an den neuen Arbeitsort transferiert werden. Im Jahr 2021 wurden vom PRIMA-Programm zwei Forscherinnen an der Universität Bern ausgewählt.

Zur Autorin

Maura Widmer ist Hochschulpraktikantin in der Abteilung Kommunikation & Marketing an der Universität Bern.