Nachhaltig durch Bürgergemeinden und Korporationen

Kollektiv genutzte natürliche Ressourcen von Wald- und Weidegebieten gelten als Paradebeispiel für eine umweltverträgliche Nutzung. Bürgergemeinden und Korporationen sollten als ihre Eigentümerinnen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele daher stärker beachtet werden, zeigt ein neues Buch auf.

Das Buch «Balancing the Commons in Switzerland – Institutional Transformations and Sustainable Innovations» basiert auf einem vom Schweizerischen Nationalfonds SNF finanzierten Forschungsprojekt, das den Wandel der sogenannten Institutionen des Ressourcenmanagements von Wald- und Weidegebieten in Kollektiveigentum zum Thema hat. Diese Gebiete werden im Englischen Commons genannt. In fünf Kantonen – Uri, Graubünden, Obwalden, Wallis und Tessin – wurde untersucht, wie sich seit Mitte des 18. Jahrhundert die Nutzung und der Unterhalt von Wald- und Weideressourcen in kollektivem Eigentum von Bürgergemeinden und Korporationen gewandelt haben. Am interdisziplinären Projekt waren Forschende der Universitäten Bern und Lausanne aus Geographie, Geschichte, Politikwissenschaften, Ökonomie und Sozialanthropologie beteiligt.

Balance zwischen ökonomischem Druck und staatlicher Agrarpolitik

Die Ergebnisse zeigen, dass sich einerseits seit der beginnenden Industrialisierung der Wert von Wald- und Agrarprodukten verminderte, während andererseits eine zunehmend staatlich diktierte Subventionspolitik umgesetzt wurde. Aufgezeigt wird auch, wie die Kollektiveigentümerinnen und Kollektiveigentümer eine Balance zwischen diesem ökonomischen Druck und der staatlichen Agrarpolitik finden konnten.

Das Thema ist von hoher internationaler Relevanz, weshalb das Buch in englischer Sprache verfasst wurde. Die internationale Bedeutsamkeit des Kollektivressourcenmanagments in der Schweiz ergibt sich daraus, dass sie als «Paradebeispiel für Nachhaltigkeit» hinsichtlich der umweltverträglichen Nutzung von natürlichen Ressourcen gelten. Dies insbesondere seit der Verleihung des Nobelpreises an die amerikanische Politologin Elinor Ostrom für ihr 1990 veröffentlichtes Werk zur Bedeutung der Commons und ihrer Institutionen.

30 Jahre nach Ostroms Arbeit zeigt «Balancing the Commons in Switzerland» auf, wie in diversen Regionen der Schweiz weiterhin eine nachhaltige Wirtschaft von Bürgergemeinden und Korporationen betrieben wird. Deren Ausgestaltung fällt jedoch sehr unterschiedlich aus, was mit dem von Ostrom wenig untersuchten Aspekt der Macht der kollektiven Körperschaften gegenüber Staat, Kanton und Gemeinden zu tun hat.

Interdisziplinäre Betrachtung des Wandels

Das Buch macht deutlich, dass historische, geographisch-anthropologische und politwissenschaftliche Dimensionen analysiert werden müssen, um die unterschiedlichen Veränderungen des ökonomischen Wandels in den Regionen zu verstehen. Der Wille, die Kollektivressourcen weiterhin zu unterhalten, obwohl der ökonomische Nutzen seit der Industrialisierung massiv reduziert wurde, wird auch von der territorialen Identität der Kollektiveigentümerinnen und Kollektiveigentümer bestimmt – sowie von ihren machtspezifischen Positionen gegenüber den politischen Gemeinden, den Kantonen und dem Bund. Diese Identität hängt unter anderem mit der nicht immer wohlwollenden Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und dem politischen Kontext auf diesen drei politischen Ebenen zusammen. Diese beeinflussen auch die Art und Weise, wie robust oder anfällig diese Körperschaften gegenüber dem externen Wandel sind.

Lokale Gemeinschaften waren historisch gesehen nie homogen, sondern heterogen, insbesondere ihre Mitglieder und die von den Kollektivressourcen ausgeschlossenen Personen, wozu zum Beispiel über lange Zeit die Frauen gehörten. Die fünf untersuchten Körperschaften weisen indessen auch Unterschiede in der Fähigkeit auf, eigenständige Lösungen für den Wandel zu finden; was wiederum von ökonomischen Konstellationen und Abhängigkeiten von ökonomischen, soziokulturellen und entwicklungsspezifischen Faktoren beeinflusst wurde. Territorial und ressourcenspezifisch mächtigere Korporationen wie Uri erwiesen sich als ökonomisch widerstandsfähiger im Vergleich zu in dieser Hinsicht schwächeren Kollektiveigentumsorganisationen wie Olivone (Tessin) oder Bürgergemeinden im Val d’Anniviers (Wallis).

Erhaltung statt Profit

Während Kollektiveigentümerinnen und Kollektiveigentümer nicht den ökonomischen Profit, sondern die Erhaltung des Kollektiveigentums und damit der Kulturlandschaften anstreben, ergeben sich jedoch unterschiedliche Optionen im rechtlich gesicherten Rahmen des Kollektiveigentums. Das «Schweizer Commons-Labor» umfasst diverse lokale Anpassungsstrategien: Dazu gehören die interne Quersubventionierung (beispielsweise werden Schulden aus defizitären Wald- und Weidebereichen durch Einnahmen aus der Wasserkraft oder von Liegenschaften kompensiert), die interne Diskussionen und Experimente für die Anpassung der Mitgliedschaftsregeln, die Anpassungen von Finanzierungsregeln, die Zusammenschlüsse zwischen Körperschaften, um Kosten zu sparen, sowie die Professionalisierungs- und Investitionsbemühungen (beispielsweise in der Forstwirtschaft oder der Käseproduktion).

Dieses Ergebnis streicht die ökonomische und ökologische Relevanz der Commons in der Schweiz heraus: Ein relativ hoher Anteil an Wald und Weide wird auf diese Weise in Kollektiveigentum nachhaltig und die Kulturlandschaft erhaltend bewirtschaftet; in den erforschten Beispielen sind es zwischen 60 und 90 Prozent der gesamten Wald- und Weideflächen. Die kollektive Bewirtschaftung basiert jedoch oft auf einem sehr hohen Arbeitsaufwand der Kollektiveigentümerinnen und Kollektiveigentümer. Sie stellt einen zentralen Beitrag für die Ökosystemleistungen dar, was etwa am Erhalt von Schutzwäldern oder der Förderung von Biodiversität in der Schweiz ersichtlich wird.

Mehr Anerkennung und bessere Partizipation

Dieser Arbeitsaufwand wird aber mit den staatlichen Unterstützungsleistungen nicht ausreichend vergütet und zudem oft vergessen. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem Biodiversitätsverlust und der Diskussion über eine nachhaltige Energie- und Landwirtschaftsstrategie müssten die Bürgergemeinden und Korporationen als kollektive Ressourceneigentümerinnen besser bei der Umsetzung der UNO-Nachhaltigkeitssziele gemäss Agenda 2030 in der Schweiz partizipieren können. Dies wäre nicht nur für die Schweiz, sondern auch für die vielen Kollektiveigentümerinnen und Kollektiveigentümer weltweit eine wichtige und nachhaltige Strategie.

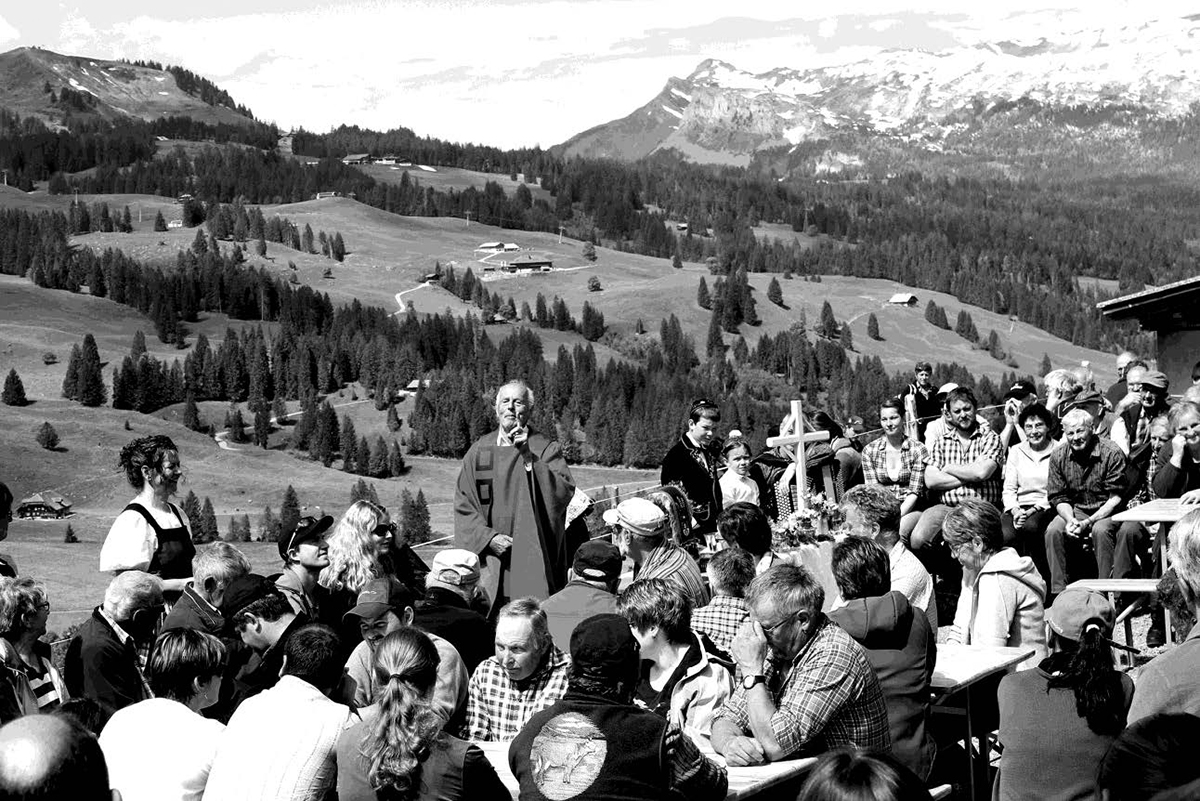

Unter diesem Stern stand Anfang Oktober eine Buchvernissage, welche das Forschungsteam in Zusammenarbeit mit den Korporationen von Sarnen (Kanton Obwalden) organisierte. Neben dem Vize-Direktor des Bundesamts für Umwelt waren Vertreterinnen und Vertreter des Regierungsrats des Kantons Obwalden, des Schweizerischen Nationalfonds, der Schweizerischen Vereinigung der Bürgergemeinden und Korporationen und der untersuchten Bürgergemeinden und Korporationen anwesend.

Über den Autor

Prof. Dr. Tobias Haller ist ausserordentlicher Professor für Sozialanthropologie und Co-Direktor des vom Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern. Er hat das Forschungsprojekt, aus dem das Buch «Balancing the Commons in Switzerland – Institutional Transformations and Sustainable Innovations» hervorgegangen ist, geleitet. Hallers Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich des nachhaltigen lokalen Ressourcenmanagements, insbesondere hinsichtlich sogenannter Kollektivgüter (Commons), Naturschutzgebiete und Grossinvestitionen im Agrarbereich (sogenanntes «Land Grabbing» in Afrika und Europa). Tobias Haller beschäftigt sich zudem mit den Aktivitäten von Erdöl- und Minenkonzernen und den damit verbundenen Umwelt- und Menschenrechtsproblemen.

Details zum Buch

Haller, T, Liechti, K., Stuber, M., Viallon, FX., and Wunderli, R. (eds.). (2021). Balancing the Commons in Switzerland: Institutional Transformations and Sustainable Innovations. Routledge, London.

An diesem interdisziplinären Buch-Projekt waren neben Tobias Haller Rahel Wunderli und Martin Stuber vom Historischen Institut der Universität Bern, Karina Liechti vom Centre for Development and Environment CDE der Universität Bern sowie der freischaffende Historiker Marc Bertogliati und Francois-Xavier Vaillon vom Institut de hautes études en administration publique IDHEAP der Universität Lausanne.