Klimawandel verstärkt Extreme auch in den Weltmeeren

Extremereignisse im Meer sind kaum erforscht. Forschende der ETH Zürich, der Universität Bern und der Universität von Tasmanien zeigen nun erstmals, dass marine Hitzewellen und Extremereignisse mit hohem Säurewert und Sauerstoffmangel gemeinsam auftreten können – mit noch kaum abschätzbaren Folgen für das Leben im Meer.

Der menschgemachte Klimawandel wird immer stärker spürbar, in der Schweiz zuletzt durch den von Starkregen und Hochwasser geprägten Sommer 2021. Längst ist bekannt, dass die globale Erderwärmung nicht bloss für längere und intensivere Hitzeperioden sorgt, sondern je nach Region auch immer heftiger werdende Dürren, Regenfälle oder Stürme zur Folge hat. Solche Extremereignisse treten zudem öfter kombiniert auf.

Wie sich Extremereignisse in den Weltmeeren entwickeln, ist hingegen kaum erforscht. Ab Anfang der 2000er Jahre verwiesen erste wissenschaftliche Studien auf die Bedeutung von Hitzewellen im Meer und deren Auswirkungen auf Ökosysteme. So zeigte ein Team um den Berner Klimaphysiker Thomas Frölicher 2018 im Fachmagazin «Nature», dass Hitzewellen im Meer stark zugenommen haben und Ökosysteme unwiderruflich schädigen können. 2020 zeigte Frölicher mit seinem Team und Kollegen in «Science», dass Hitzewellen in den Weltmeeren durch den menschlichen Einfluss über 20 Mal häufiger geworden sind.

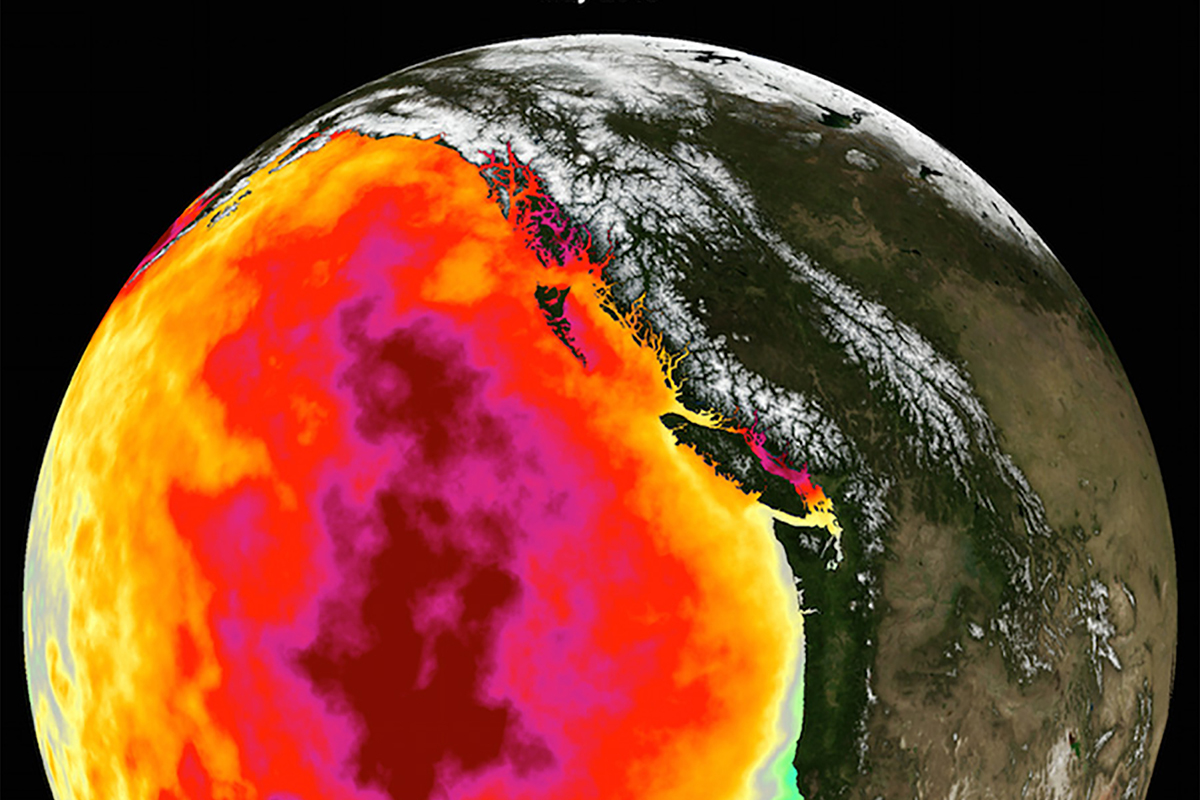

Das wohl prominenteste Beispiel einer Hitzewelle im Meer ist der sogenannte «Blob», eine riesige Warmwasser-Blase, die sich von 2013 bis 2015 im Nordost-Pazifik und entlang der US-Westküste von Alaska bis an den Äquator ausbreitete. Millionen von Seevögeln, Fischen und anderen Lebewesen starben daran.

Forschende der ETH Zürich, der Universität Bern und der Universität von Tasmanien haben dieses Extremereignis nun mit einem hochaufgelösten Ozeanmodell aus einer neuen Perspektive untersucht. Das internationale Team unter der Leitung von Nicolas Gruber, Professor für Umweltphysik der ETH Zürich, kommt zum Schluss, dass nicht nur die hohen Wassertemperaturen für das Massensterben verantwortlich waren, sondern wahrscheinlich eine Kombination von Extremereignissen, die gleichzeitig auftraten.

Kombination von Extremereignissen ist besonders gefährlich

Mit ihrem Modell haben die Forschenden den zeitlichen Verlauf des «Blobs» nachgestellt und dabei erstmals die Temperatur, den Säurewert und den Sauerstoffgehalt des Meerwassers gemeinsam untersucht. Die Computersimulationen zeigen, dass sich auf dem Höhepunkt der Hitzewelle im Juli 2015 in der betroffenen Region im Nordost-Pazifik auch ein extremer Säurewert und ein Sauerstoffmangel grossflächig ausgebreitet hatten.

In einigen Gebieten, etwa vor den Küsten von Oregon, Washington und British Columbia, ist demnach nicht bloss eine Hitzewelle, sondern ein kombiniertes Extremereignis aufgetreten, so das Fazit der Forschenden. «Wenn Meereslebewesen mit mehreren Stressfaktoren gleichzeitig konfrontiert werden, ist es für sie schwieriger, sich zu akklimatisieren», erklärt Nicolas Gruber. «Für eine Fischart, die bereits am oberen Ende ihres optimalen Temperaturbereichs lebt, kann zusätzlicher Sauerstoffmangel den Tod bedeuten.»

In ihrer soeben im Fachmagazin Nature erschienen Studie rufen die Forschenden deshalb dazu auf, kombinierten Extremereignissen im Meer mehr Beachtung zu schenken. «Um die Risiken solcher Ereignisse abzuschätzen, muss die Verkettung verschiedener Umweltfaktoren dringend besser untersucht werden – und zwar nicht nur bezogen auf Ereignisse in einzelnen Regionen, sondern auf globaler Ebene», so der ETH-Professor.

Erstmals globale Verteilung untersucht

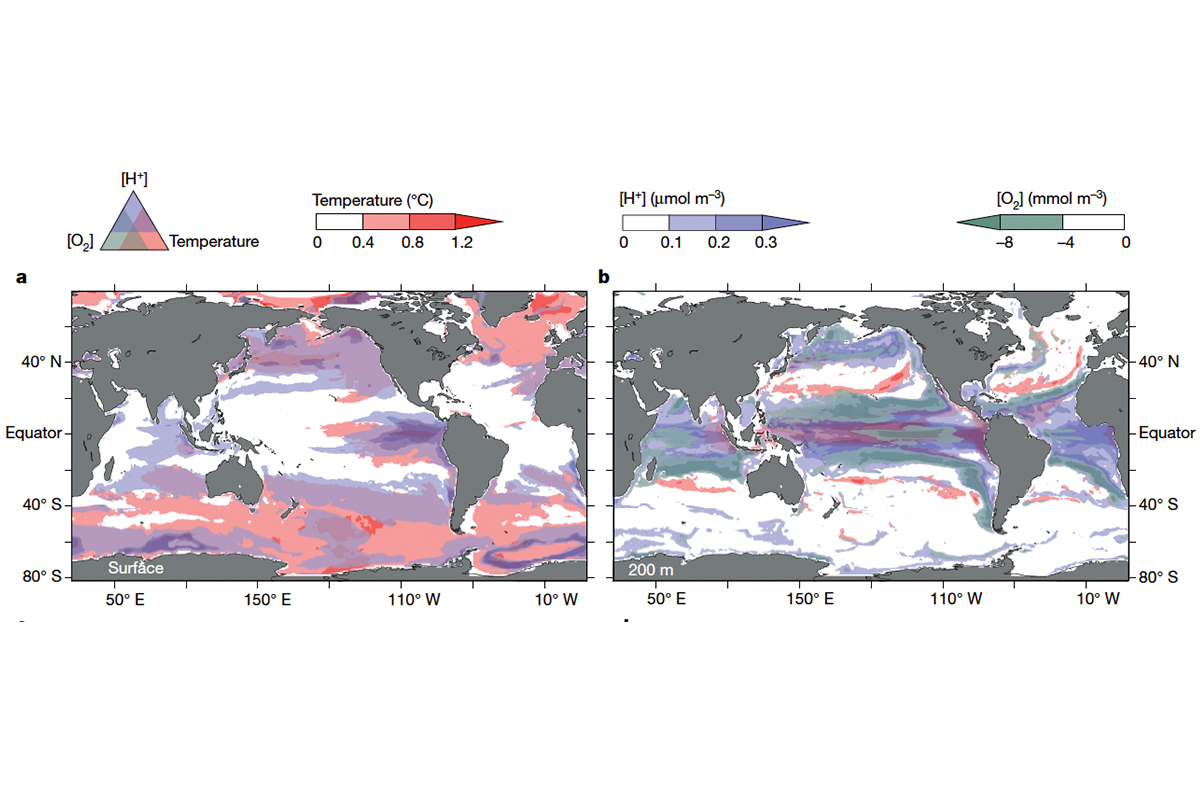

Einen ersten Schritt in diese Richtung haben die Autorinnen und Autoren der vorliegenden Studie bereits gemacht. Zusätzlich zum «Blob» haben sie anhand eines globalen Klimamodells untersucht, wo und wie oft Extremereignisse – aufgetrennt in Hitzewellen und Situationen mit hohem Säurewert und Sauerstoffmangel – vorkommen und wie stark sie sind.

Um den Einfluss des Klimawandels aufzuzeigen, simulierten die Forschenden die Extremereignisse für die Zeitspanne von 1861 bis 2020 und verglichen diese Situation mit der vorindustriellen Zeit. Das Ergebnis ist deutlich: Weltweit hat sich die jährliche Zahl der Hitzetage an der Meeresoberfläche von rund 4 auf 40 Tage verzehnfacht. Die Zahl der Tage mit Sauerstoffmangel in der Meerestiefe hat sich verfünffacht.

Bei Extremen mit hohem Säurewert ist die Situation noch gravierender. Hier hat sich im Vergleich mit der vorindustriellen Zeit schon fast eine permanente Extremsituation eingestellt. «Das zeigt auf, wie weit der Klimawandel im Ozean schon fortgeschritten ist», sagt Thomas Frölicher, Professor an der Universität Bern und Mitautor der Studie.

Auf einer Weltkarte zeigen die Forschenden zudem, in welchen Meeresregionen die stärksten Extremereignisse vorkommen – und zwar sowohl an der Meeresoberfläche als auch in 200 Metern Tiefe. Sie betonen, dass die räumliche Auflösung der Ereignisse innerhalb der Wassersäule wichtig sei, weil die Ausweichmöglichkeiten betroffener Lebewesen dadurch weiter einschränkt sind.

Über Artengemeinschaften im Meer ist viel zu wenig bekannt

Die ökologischen Folgen der Extremereignisse können die Forschenden allerdings nicht im Detail abschätzen. Klar ist, dass Extreme im Vergleich zum langsam fortschreitenden Klimawandel generell einen stärkeren Einfluss auf Meeresbewohner haben. Denn das plötzliche Auftreten der Umweltveränderungen verunmöglicht viele Formen der Anpassung.

Simulationen können den Zustand der Meeres-Ökosysteme allerdings nur ansatzweise abbilden. Der Komplexität von biologischen und ökologischen Prozessen werden sie noch nicht gerecht. «Unsere Modelle unterscheiden beispielsweise äusserst beschränkt zwischen verschiedenen Algen- und Zooplanktonarten», sagt Meike Vogt, Wissenschaftlerin in der Gruppe von Gruber. Diese Differenzierung wäre aber wichtig, da sich verschiedene Arten in ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Extremen stark unterscheiden.

«Von Schweizer Wäldern wissen wir, dass die Buche Trockenheit weniger gut verträgt als zum Beispiel die Föhre», so der ETH-Professor Gruber. Über die Ökosysteme grosser Meeresregionen sei hingegen noch viel zu wenig bekannt. «Uns fehlt ein breitflächiges Wissen über die Artenzusammensetzung in den verschiedenen Meeresgebieten. Nur wenn wir diese Grundlage haben, können wir den Einfluss des Klimawandels und der Extreme bestimmen», sagt Vogt.

Eines jedoch ist klar: Schreitet der Klimawandel weiterhin so rasch voran, nehmen Extremereignisse – einzeln und in Kombination mit anderen – stark zu. Mit einer verbesserten Datengrundlage und intensiver Forschungsarbeit könnte man geeignetere Klimaschutzmassnahmen treffen. «Ähnlich wie auf hoher See bereits internationale Schutzgebiete bestehen, könnte man von Extremereignissen betroffene Gebiete durch ein Fischereiverbot schonen», sagt Gruber. Im Fall des «Blobs» wurde dies bereits gemacht. Bei weiteren Extremereignissen empfehlen die Forschenden dringend, diesem Beispiel Folge zu leisten.

ZUR STUDIE in «Nature»

Nicolas Gruber, Philip W. Boyd, Thomas L. Frölicher, Meike Vogt: Biogeochemical extremes and compound events in the oceans. Nature, DOI 10.1038/s41586-021-03981-7

Zur Autorin

Rahel Künzler arbeitet in der Hochschulkommunikation der ETH Zürich