«Hier sind Tierversuche ethisch verantwortbar»

Die Universität Bern will dazu beitragen, Kranken die bestmögliche Art von Unterstützung zu bieten, sagen Rektor Christian Leumann und Vizerektor Forschung Daniel Candinas. Wo keine anderen Methoden zum Ziel führen, seien deshalb auch Tierversuche ethisch verantwortbar, betonen sie im Interview im aktuellen UniPress-Magazin zum Thema Tierversuche.

Daniel Candinas: Es ist sogar wichtig, dass die Gesellschaft periodisch alle systemrelevanten Grundlagen kritisch hinterfragt. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass sich die Möglichkeiten der Medizin in den letzten Jahrzehnten stark erweitert haben. Davon profitieren Individuen, Familien und die gesamte Gesellschaft. Die meisten Errungenschaften der heutigen Medizin sind aber nur unter Einbezug von Tierversuchen ermöglicht worden. Man kann also die Haltung annehmen, dass wir mittlerweile genug wissen und hier bewusst einen Punkt machen wollen. Aber wir haben nach wie vor schwere Erkrankungen wie beispielsweise Krebs, Kreislauferkrankungen, Infektionen, Demenz oder Diabetes, die immer noch viel Leid verursachen – will man sich hier einfach mit dem Status quo zufriedengeben? Oder wollen wir als Gesellschaft einen Beitrag leisten zur Entwicklung von effizienteren, schonenderen und günstigeren Therapien mit weniger Nebenwirkungen? Das ist eine Grundsatzfrage, die sich die Gesellschaft stellen muss.

Christian Leumann: Als Universität haben wir auch einen ethischen Auftrag. In der Medizin ist das derjenige, den Kranken die bestmögliche Art von Unterstützung zu bieten, sei es in Form von neuen Medikamenten, neuen Verfahren oder Operationstechniken oder anderen Therapieformen. Ganz konkret heisst das: Dort, wo unersetzbar durch andere Methoden, sind Tierversuche auch ethisch verantwortbar. Man macht sie ja nicht aus Eigeninteresse, sondern mit dem Ziel, die Gesundheitssituation der Gesamtbevölkerung zu verbessern.

Haben Sie denn selbst schon Tierversuche gemacht?Christian Leumann: Während meines Postdocs in den USA musste ich einmal zur Gewinnung von monoklonalen Antikörpern Versuche an Mäusen durchführen. Als Chemiker hatte ich zuvor noch nie mit Tieren gearbeitet und auch kein Training vor Ort erhalten. Für mich war das eine grosse Belastung. Heute ist diese Art von Tierversuchen nicht mehr erlaubt, und zum Glück ist es auch nicht mehr möglich, dass junge Forschende ohne Ausbildung Tierversuche durchführen. Das zeigt mir auch, wie viele Fortschritte wir gemacht haben.

Daniel Candinas: In meinem Fachgebiet, der Tumorchirurgie und der Transplantationschirurgie, konnten dank Tierversuchen wichtige Meilensteine erreicht werden und es versteht sich, dass ich daran beteiligt bin und war. Dabei geht es zum Beispiel um die Abstossungsmechanismen bei Transplantationen, die man im komplexen System eines lebenden Organismus untersuchen muss. Ein anderes Thema ist die Regeneration der Leber – faszinierenderweise das einzige Organ, das nachwachsen kann, wenn Gewebe fehlt. Da gibt es noch ganz viele offene Fragen und Potenzial für Verbesserung und Entwicklung von schonenderen Verfahren. Im Gegensatz zu Christian Leumann wurde ich sehr fachgerecht vorbereitet. Ich war in den frühen 1990er-Jahren in England, wo im Vergleich zu den USA schon damals ein behutsamer Umgang mit Tierschutzthemen bestand. Ich wurde sehr gut eingeführt und musste erst verschiedene Kurse absolvieren und Prüfungen bestehen, um mehr über die Hintergründe und die Haltung der Tiere zu lernen.

Also wie heute in der Schweiz.Daniel Candinas: Ja, ich bin der Meinung, dass die nötigen Tierversuche heute in einem gut kontrollierten Umfeld geschehen sollen, wie wir es hier in der Schweiz haben. Anderswo gibt es diesbezüglich weniger Sensibilität, das habe ich im Austausch mit Forschenden aus anderen Kulturen mehrfach erlebt. Es gibt auf der Welt immer noch grosse Unterschiede im Umgang mit Tieren, wie auch die Menschenrechte nicht überall zuoberst auf der Prioritätenliste stehen. Für die Schweiz als Wissensnation ist es meines Erachtens wichtig, dass wir das Feld nicht einfach räumen und jenen überlassen, die weniger hohe Qualitätsansprüche haben.

Was empfanden Sie denn, als Sie diese Versuche durchgeführt haben?Christian Leumann: Für mich war das etwa so, als wäre ich als Chemiker plötzlich in einen Operationssaal gestellt worden mit dem Auftrag, einer Person den Blinddarm zu entfernen. Ich bin mit enormer Vorsicht und Zurückhaltung an die Tierversuche herangegangen. Ich wusste nicht einmal, wie ich eine Maus vernünftig in die Hand nehmen sollte. Damals war das gesetzlich nicht verboten, aber im Grunde genommen ethisch nicht vertretbar.

Daniel Candinas: Als ich zum ersten Mal Tierversuche gemacht habe, war ich bereits Facharzt für Chirurgie und wurde auch sehr gut eingeführt. Ich kannte die Zusammenhänge, dadurch konnte ich meine Emotionen von Beginn an in einen professionellen Kontext einordnen. Weil ich damals schon schwierige Schicksale von Patientinnen und Patienten erlebt hatte, war meine Motivation klar und ging über die Perspektive des einzelnen konkreten Projektes hinaus.

Eine professionelle Einführung in das Gebiet ist also ein wichtiges Element.Daniel Candinas: Es gibt in meinem Beruf viele Dinge, die emotional sehr stressig sind. Man muss immer wieder einsehen, dass unsere Möglichkeiten trotz laufender Fortschritte beschränkt sind, und mit einer gewissen Demut Grenzen annehmen, ohne fatalistisch oder zynisch zu werden. Darauf muss man professionell hingeführt werden und lernen, offen zu bleiben. Das ist auch bei den Tierversuchen so. Klar lässt es kein schönes Gefühl zurück. Aber viele Tätigkeiten sind nicht zur eigenen Erfüllung da, sondern sind in einen grösseren Kontext eingebettet. Dann ist es eben eine verantwortungsvolle Aufgabe, der man sich stellen muss.

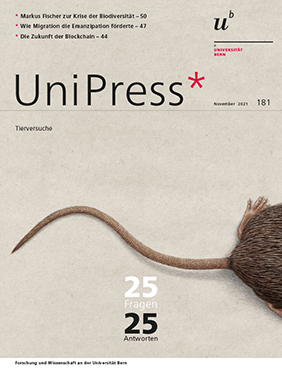

Christian Leumann: Wir führen Tierversuche für die Grundlagenforschung respektive für die biomedizinische Forschung durch. Die eher belastenden Versuche finden grösstenteils mit Mäusen oder Ratten und zu einem kleinen Teil auch mit Kaninchen statt. Im Zusammenhang mit der Forschung an neuen medizinischen Implantaten oder veterinärmedizinischer Forschung gibt es aber auch Versuche an Nutztieren. Was eher wenig bekannt ist, ist, dass nicht oder sehr wenig belastende Versuche auch Tierversuche sind. Solche führen wir zum Beispiel an Hühnern durch im Zusammenhang mit der Verbesserung ihrer Haltungsbedingungen oder mit Fischen, um ihr soziales Verhalten zu erforschen.

Wer entscheidet denn, ob ein Tierversuch durchgeführt werden darf, und nach welchen Kriterien geschieht das?Daniel Candinas: Es gibt ein sehr strenges und aufwendiges Bewilligungsverfahren: Die Forschenden formulieren zuerst eine Fragestellung und reichen diese in einem Gesuch an das Animal Welfare Office (AWO; Abteilung Tierschutz) ein. Dort werden Kernelemente des geplanten Versuchs wie zum Beispiel die Anästhesieprozeduren oder die Euthanasie genau geprüft, das heisst, es wird kontrolliert, ob die Versuchsanlage den Schmerz und das Leiden eines Tiers so gering wie möglich hält. Weiter muss belegt werden, wie viele Tiere effektiv notwendig sind, um eine wissenschaftlich fundierte Aussage zu erzielen. Wenn die Gesuche fachlich auf einem hohen Standard sind, werden sie vom AWO an die kantonale Ethikkommission weitergegeben.

Christian Leumann: Diese prüft jedes Projekt, das einen Tierversuch beinhaltet, und führt eine Güterabwägung durch: Im Wesentlichen betrifft dies die Frage, ob der Nutzen des Versuchs das Leid, das dem Tier zugefügt wird, rechtfertigt. Erst wenn diese Kommission zur Überzeugung kommt, dass das der Fall ist, kann der Tierversuch ins Projekt integriert werden. Wer Tierversuche durchführen will, kann das in der Schweiz zudem nur tun, wenn es keine tierversuchsfreie Alternative gibt und die Personen, die die Versuche durchführen, eine entsprechende Ausbildung vorweisen können.

Daniel Candinas: Ich arbeite selbst oft mit alternativen Methoden. In unserer Arbeit im Operationssaal fällt zum Beispiel viel Gewebe an, das wir – natürlich reguliert und mit Einverständnis der Patientinnen und Patienten – im Labor verwenden können. Aus dem Gewebe gewonnene Zellen kann man beispielsweise in organartigen Strukturen, sogenannten Organoiden, weiter züchten und so biologische Mechanismen erforschen oder Medikamente testen. Sobald man aber ein komplexes biologisches System untersuchen will, in dem es um Interaktionen und Steuerungsmechanismen geht, muss man dies in einem intakten Organismus tun. Natürlich gibt es auch dort Entwicklungen, zum Beispiel dank künstlicher Intelligenz und mathematischen Modellen, die man für gewisse Simulationen einsetzen kann. Man beobachtet, dass in vielen Gebieten alternative Methoden entwickelt und genutzt werden, was aber nicht heisst, dass wir komplett auf Tierversuche verzichten können. Ich würde es beispielsweise problematisch finden, wenn eine Herz-klappe direkt im Menschen getestet wird, bevor nicht entsprechende Daten aus Tierversuchen vorliegen.

Also sind gerade «stark belastende» Tierversuche schwierig zu ersetzen?Daniel Candinas: Bei einem gewissen Prozentsatz ist es selbstverständlich schwierig, darauf zu verzichten. Aber der Ausdruck «stark belastend» suggeriert Dinge aus dem Gruselkabinett, die überhaupt nicht darunter zu verstehen sind. Was beispielsweise darunter laufen würde, wäre die Implantation eines künstlichen Kniegelenks in ein Schaf. Es lohnt sich meines Erachtens, die Einteilung der Schweregrade genau zu studieren, damit man sich darunter etwas vorstellen und das differenziert betrachten kann (weitere Informationen hier).

Christian Leumann: Nehmen wir das Beispiel der Medikamentenentwicklung. Wie ein Therapeutikum überhaupt an den richtigen Wirkungsort im Körper gelangt, wie viele andere Organe wie stark betroffen sind und welche potenzielle Nebenwirkungen ein Medikament hat – das alles können wir heute noch nicht modellieren. In diesem Bereich wird es auch weiterhin Tierversuche brauchen.

Christian Leumann: Der Hauptfokus liegt natürlich darauf, so viel Tierversuche wie möglich zu ersetzen. Ein zweites Thema ist, die Tierhaltungsmethoden zu verbessern, damit die durchgeführten Versuche aussagekräftiger sind und keine Resultate verfälscht werden. Ein dritter Punkt sind neue Technologien, wie beispielsweise das Einfrieren von Embryonen und deren Ausbrüten bei Bedarf. Damit müssen deutlich weniger Tiere in der Zucht gehalten werden, und man kann sich auf diejenigen konzentrieren, die später auch wirklich für Versuche gebraucht werden.

Daniel Candinas: Wie in jedem Prozess kann man die Qualität laufend optimieren. Hier gibt es auch die Möglichkeit, aus den Tierversuchen dank neuen Technologien noch mehr Informationen rauszuholen. Diese Datenmengen muss man dann natürlich auch verwerten können. Langfristig wird man so aber sicher mit weniger Tierversuchen auskommen.

Sie sprechen die 3R-Prinzipien (Replace, Reduce, Refine) an: Tierversuche zu ersetzen, zu verringern und zu verbessern. Herr Leumann, Sie sind Vizepräsident des 3R-Kompetenzzentrums (3RCC), das an der Universität Bern angesiedelt ist. Was verfolgt man mit diesem Zentrum ganz konkret?Christian Leumann: Im 3RCC sitzen alle Organisationen in der Schweiz, die mit Tierversuchen oder Alternativen dazu zu tun haben, an einem Tisch. In diesem Gremium sind nicht nur akademische Institutionen vertreten, sondern auch der schweizerische Tierschutz und die pharmazeutische Industrie. So können wir die 3R-Prinzipien institutionsübergreifend implementieren und laufend verbessern. Dabei gibt es drei zentrale Aufgaben: Die erste ist die Kommunikation über Tierversuche und Alternativmethoden an alle Anspruchsgruppen (Forschende, Politik, Schulen, Bevölkerung) mit dem Zweck, die Transparenz über Tierversuche zu verbessern und Alternativmethoden aufzuzeigen. Die zweite ist die Schulung und Weitergabe der Prinzipien der 3R an Studierende und Forschende, die später mit Tierversuchen in Kontakt kommen. Die dritte Aufgabe ist die Forschung selbst. Am 3R-Zentrum werden unter anderem auch Projekte unterstützt, die häufig nicht im Zentrum der wissenschaftlichen Fragestellungen stehen und deshalb auch oft finanziell zu wenig unterstützt werden. Dazu gehören beispielsweise Forschungsprojekte, die der Verbesserung der Haltung von Versuchstieren dienen.

Kritische Stimmen sagen, es fliesse zu wenig Geld in diese Forschung.Christian Leumann: Das 3R-Zentrum hier in Bern ist ja nicht die einzige Institution in der Schweiz, die Forschung zu diesen 3R-Prinzipien unterstützt. Der Schweizerische Nationalfonds beispielsweise fördert mit der normalen Projektförderung, aber auch mit speziellen Gefässen wie etwa dem nationalen Forschungsprogramm «Advancing 3R» sehr viel Forschung in diesem Bereich. Daniel Candinas: Genau, letztlich muss man auch dort gewissen qualitativen Anforderungen genügen. Es ist wichtig, dass man eine gut reflektierte und solide Projektkultur fördert. Häufig kommt ja aus den einzelnen Wissensgebieten heraus selbst das Bedürfnis, alternative Methoden zu Tierversuchen zu finden, weil diese oft weniger aufwendig und am Schluss günstiger sind. Solche Bottom-up-Entwicklungen sind meines Erachtens zu unterstützen.

Daniel Candinas: Irgendwann wird eine Methode derart etabliert, dass für diese Art der Forschung keine Tierversuche mehr nötig sind. Wieso sollten Forschende ein kompliziertes Verfahren in einem Tier durchführen, wenn es ganz einfach in einem Reagenzglas geht? Technologisch ist das teilweise jedoch anspruchsvoller, aber darum müssen wir auch in Wissen und die nötige Infrastruktur investieren.

Christian Leumann: Es gibt ja viele Bereiche, in denen das bereits Realität ist. Die klassische Toxikologie läuft heute tierversuchsfrei, und bei der Entwicklung von neuen Kosmetikartikeln für den Markt sind Tierversuche ebenfalls verboten.

Daniel Candinas: Aber es gibt sicher noch Dinge, die bisher vernachlässigt wurden. Wie kommuniziert man zum Beispiel Forschungsresultate, die vielleicht nicht im klassischen Sinne publizierbar sind? Das sind nämlich auch hilfreiche Informationen, die letztendlich dazu führen könnten, weniger Tierversuche durchzuführen. Im Moment gibt es in der Art, wie man publiziert, eine fehlende Verknüpfung. Könnten wir nicht zum Beispiel eine Datenbank aufbauen für Tierversuche, die eben nicht zum Ziel geführt haben?

Am 13. Februar 2022 werden wir über eine Volksinitiative zum Verbot von Tier- und Menschenversuchen abstimmen. Welche Folgen hätte eine Annahme der Initiative?Christian Leumann: Man muss sich bewusst werden, was diese Initiative eigentlich will. Sämtliche Tierversuche sollen in der Bundesverfassung verboten werden. Zusätzlich untersagt die Initiative auch den Import von pharmazeutischen Produkten, die im Ausland auf der Basis von Tierversuchen entwickelt und zugelassen wurden. Viele Patientinnen und Patienten, die auf neue Therapien angewiesen wären, müssten sich dann zur medizinischen Behandlung ins Ausland begeben. Es stellt sich dabei mit aller Macht die Frage, ob es ethisch vertretbar ist, Schweizer Patientinnen und Patienten mit einem schweren Leiden eine in anderen Ländern erfolgreiche Behandlung bei uns zu verbieten.

Daniel Candinas: Die Universität Bern und alle anderen Universitäten stehen ja im Dienst der Gesellschaft. Wir haben keinen Eigenzweck. Aber das Wissen und Innovationspotenzial, das die Universität der Gesellschaft zurückgeben kann, wäre bei der Annahme der Initiative deutlich reduziert. Das heisst, die Konsequenzen sind gesellschaftlicher Natur. Die Universität Bern wird das machen, was die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vorgeben.

Christian Leumann: Konkret heisst das für die Universität Bern, die sehr stark engagiert ist in biomedizinischer Forschung und Grundlagenforschung, dass wir dort letztendlich unsere Leaderstellung verlieren würden. Für die betroffenen Bereiche ist es de facto eine Forschungsverbotsinitiative.

Daniel Candinas: Man muss auch sehen, wie international der Fortschritt in der biomedizinischen Forschung geworden ist. Das ist ein riesiges Netzwerk, in das auch einzelne Schritte der Wissensproduktion ausgelagert oder in Kooperationen erarbeitet werden. Fortschritt in der Wissenschaft ist ein globaler Effort. Was bringt das der Schweiz, sich diesem Netzwerk zu entziehen?

UNIPRESS ZUM THEMA TIERVERSUCHE

Wie läuft ein Tierversuch ab? Warum gilt der Berner Albrecht von Haller als Erfinder des modernen Tierversuchs? Warum bringen Hundefans ihre Tiere für Versuche an die Uni? Die aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins UniPress stellt Fragen und gibt Antworten zum Thema Tierversuche.

TIERVERSUCHE AN DER UNIVERSITÄT BERN

In einem Infoportal informiert die Universität Bern über Forschung mit Tieren, Tierschutz, Alternativmethoden sowie Zahlen und Fakten zu Tierversuchen.

Zur Autorenschaft

Christian Degen ist Leiter der Abteilung Kommunikation & Marketing an der Universität Bern.Isabelle Aeschlimann arbeitet als Führungsunterstützung der Leitung Abteilung Kommunikation & Marketing an der Universität Bern.