Eine (schöne) Geschichte des menschlichen Geistes

Was macht den Mensch zum Menschen? Wohl ganz einfach: dass er fähig ist, sich diese Frage zu stellen. Aber wie kam es dazu, dass er zu so einem mit Geist ausgestatteten Wesen wurde? Philip Pettit, der dieses Jahr die Einstein Lectures hält, versucht als Philosoph darauf eine Antwort zu geben, mit den Mitteln eines – von Einstein ja auch sehr geliebten – Gedankenexperiments.

Es war ein schöner Moment, als Pettit Rodins «Denker» imitiert, den Kopf in die Hand gestützt, die Augen halb geschlossen, die Denkerstirn gekraust. Der irische Philosoph hatte da schon eine gute Stunde die vielleicht grösste, auf jeden Fall aber grundlegendste Frage zu klären versucht, die sich die Philosophie überhaupt stellen kann. Nicht etwa warum die Welt existiert oder wir als Menschen oder was das alles eigentlich soll (die Welt beziehungsweise wir Menschen in ihr), sondern: Warum sind wir eigentlich dazu gekommen zu denken? Eine «Genealogie des menschlichen Geistes» oder eben des Denkens nennt es Pettit. Man könnte auch sagen, um wieder zu Rodin zu kommen: Was ist da alles passiert, im Schnellvorlauf, in den letzten hunderttausend Jahren oder so, bis der französische Bildhauer die Ikone dessen schuf, was wir uns vorstellen unter dem Menschen (ob es nun Segen oder Fluch sei, was er da in Bronze goss, lassen wir mal dahingestellt).

Was war zuerst, das Denken oder ...?

Denken, darauf kann man sich wohl einigen, hat viel mit Sprache zu tun. In Teufels Küche kommt man erst, wenn man den Zusammenhang zur Kausalität zuspitzt, wenn man also fragt, ob Sprache Denken bedingt oder umgekehrt. Oder auch, genealogisch gefragt: was zuerst war. Im Grunde hatte Pettits Argumentation in der ersten seiner drei Einstein Lectures immer etwas von dieser Huhn-und-Ei-Frage. Er suchte das Wesen, die Funktion, aber auch die Herkunft des Denkens zu bestimmen. Eine Herkulesaufgabe, die er aber einigermassen spielerisch angeht, in Anlehnung an Einstein übrigens: Gedankenexperimente seien zentral für seine philosophische Methode. Er lud uns also ein, ein solches mitzumachen, skizziert an einem Beispiel aus der Ökonomie: Wenn man eine Gesellschaft annimmt, die Tauschhandel betreibt und (noch) ohne Geld auskommt, kann man sich leicht die Entwicklung dieser Tauschgüter hin zu einer «general commodity» vorstellen, so wie es nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin mit Zigaretten der Fall war – sie wurden angesichts des monetären Chaos zum verlässlichsten und auch ohne weiteres handelbaren Wertgegenstand. Dieser Gegenstand sei dann nichts anderes als «Geld», seiner Funktion und seinem Wesen nach.

Mit solchen Experimenten könne man also herauszufinden versuchen, was zuerst war – in der Ökonomie wäre das Huhn die Wirtschaft und das Ei das Geld. Pettit allerdings geht es um etwas viel Grösseres: Indem er zeigt, woher das Denken kommt und welche Funktion es hat, hofft er auch das Wesen des Geistes zu ergründen. Das haben natürlich auch schon andere vor ihm versucht, Hegel zum Beispiel, aber diesen fehlte damals noch einiges an wissenschaftlicher Erkenntnis, schliesslich interessieren sich nicht allein Philosophinnen und Philosophen für die Herkunft des Menschen und all dessen, was ihn erst zum Menschen macht. Und Pettit ist, das wurde im Laufe seines Vortrags rasch deutlich, als Philosoph kein Verächter der Naturwissenschaften, im Gegenteil.

Sich entlang einer ganzen Reihe von anthropologischen, verhaltensbiologischen und archäologischen Erkenntnissen aus den letzten Jahrzehnten hangelnd, führte Pettit uns also durch seinen Gedankengang, der zeigen sollte, dass – es mag anhand des präsentierten Beweismaterials paradox klingen – Kultur eine gewichtigere Rolle für das Menschsein hat als Natur, «eine viel grössere Rolle als bisher gedacht». Oder auch, in seiner Begrifflichkeit: dass sich der menschliche Geist nach einer Outside-in-Logik entwickelt habe und nicht inside-out – hier wurde der Widerspruch zu naturalistischen Erklärungen des Menschen manifest.

Die grossen Vorteile der Kommunikation

Was das heisst? Unser Geist sei geprägt von unserem (frühen) Sozialleben: Pettit ist überzeugt, dass soziale Fähigkeiten dazu geführt haben, dass wir geistige Fähigkeiten entwickelt haben – und nicht umgekehrt. Kurz gefasst läuft die Argumentation darauf hinaus, dass jede imaginierte Gruppe von Humanoiden, lässt man die Geschichtenmaschine erst einmal rattern, eine Art von kommunikativem Austausch entwickeln wird, weil das der Gruppe als Ganzes grosse Vorteile verschafft, sei es bei der Suche nach Essen, sei es zur Verteidigung. «Surviving together, dying alone» nenne man das in der Anthropologie.

Und nun kommt die magische Wende in Pettits Geschichte oder eben der entscheidende Moment im Gedankenexperiment: Es ist nichts anderes als Rodins Geste, dementsprechend war es auch der einzige Moment, wo Pettit seine vortragende Pose am Rednerpult aufgab und zu diesem Denker wurde. Denn irgendwann werde diese soziale Aktivität, dieses Frage-und-Antwort-Spiel («wo gibt es reife Früchte», «bist du Freunden oder Feinden begegnet») internalisiert: man beginne sich diese Fragen selbst zu stellen. Damit habe der Mensch eine besondere Fähigkeit entwickelt, die ihn auszeichnet; eben hier sieht Pettit den Ursprung des Geistes. Dieser «glückliche Unfall» habe dazu geführt, dass wir zu Denkern wurden und nicht einfach «believer» blieben, Glaubende, die ihre Annahmen nicht aktiv überprüfen und den Realitäten anpassen können.

Man war fasziniert von der Geschichte, kam aber selbst nicht umhin zu denken, dass das Ganze ja durchaus etwas Selbstreferentielles hat – darüber nachdenken, warum man nachdenkt, oder noch etwas genauer: mit den Möglichkeiten des menschlichen Geistes der Natur dieses menschlichen Geistes auf den Grund gehen; muss das nicht zwingend scheitern? Einige Fragen nach dem Vortrag zielten auf diesen Zirkelschluss ab, man hatte den Eindruck, Pettit liess sie etwas zu leichthin an seiner schönen Geschichte des Geistes abperlen. Was vor allem deshalb schade ist, weil tatsächlich gerade etwas menschheitsgeschichtlich Unerhörtes passiert: Es tritt eine neue, eine andere, eine eigene Intelligenz auf den Plan, ja, vielleicht sogar so etwas wie ein «mind», ein anderer Geist.

Gedankenexperimente: was wäre wenn?

Es könnte sich durchaus lohnen, ein wenig genauer hinzuschauen, wie diese andere, künstliche Intelligenz funktioniert und ob sie auch so etwas wie mentale Fähigkeiten entwickelt - es wäre eine Genealogie «in the making». Als Pettit sein Gedankenexperiment einführte, als er uns aufforderte, eine anders funktionierende Gesellschaft zu imaginieren, musste man an ein oft missverstandenes literarisches Genre denken – die Science Fiction beziehungsweise, wenn es in die Vergangenheit geht: die Fantasy (kleine Klammerbemerkung: es gab auch mal ein florierendes Steinzeit-Fantasy-Subgenre, der Oltner Walter-Verlag war da federführend). Im Grunde geht es in diesen Genres um nichts anderes als solche Gedankenexperimente: was wäre wenn? Und was ist der Mensch, seinem Wesen, seiner Art und Weise, seinem Ursprung nach? Am Ende sah man in Pettit auch so einen Geschichtenerzähler, einen Möglichkeitserkunder. Dass er, ganz der Akademiker, auf naturwissenschaftliche Evidenz (ein DNA-Gen zum Beispiel) hofft, die seine Hypothese dereinst untermauern könnte? Geschenkt. Denn das ist vielleicht der Unterschied von Gedanken- und physikalischen Experimenten: Die einen öffnen unseren Denkraum, die anderen versuchen ihn eher einzugrenzen. Oder wie es Markus Stepanians von der Universität Bern einleitend schön sagte, Lewis Carroll beziehungsweise seine unsterbliche Alice zitierend: «Das Universum ist aus Geschichten gemacht, nicht aus Atomen.»

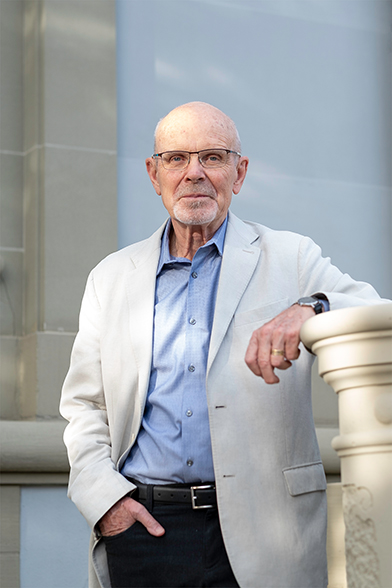

Über Philip Pettit

Philip Pettit, 1945 in Irland geboren und dort aufgewachsen, ist heute, nach Stationen am University College in Dublin und an der Cambridge University, Laurance S. Rockefeller University Professor of Politics and Human Values an der Princeton University, USA. Zudem ist Pettit Distinguished University Professor of Philosophy der Australian National University. Er ist seit 2009 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences und seit 2010 Ehrenmitglied der Royal Irish Academy. Pettit hat zudem die Ehrendoktorwürde von Universitäten in Nordamerika, Europa und Australien inne und ist Fellow weiterer namhafter wissenschaftlicher Institutionen. Philip Pettit arbeitet im Bereich der Moral- und Politiktheorie sowie zu Fragen der Philosophie des Geistes und der Metaphysik. Er ist Autor zahlreicher Bücher, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Er war zudem als Berater der spanischen Regierung unter José Luis Rodríguez Zapatero tätig.

Einstein Lectures

Im Andenken an das Werk von Albert Einstein widmen sich die Einstein Lectures abwechselnd Themen aus der Philosophie, Mathematik sowie der Physik und Astronomie. Die Einstein Lectures sind eine Kooperation zwischen der Albert Einstein Gesellschaft und der Universität Bern und finden seit 2009 jährlich statt.

Weitere Vorträge

Dienstag, 19. Oktober, 17.15 Uhr – Consciousness and the capacity to reason

Mittwoch, 20. Oktober, 19.30 Uhr – Responsibility and the capacity to commit

Die Einstein Lectures finden vom 18. bis 20. Oktober 2021 in der Aula des Hauptgebäudes der Universität Bern statt. Die Vorlesungen werden in englischer Sprache gehalten.

Für den Anlass gilt eine Covid-Zertifikatspflicht. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist zudem eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Es gibt noch einzelne freie Plätze. Anfragen an sekretariat@philo.unibe.ch.

Zum Autor

Roland Fischer ist freier Wissenschaftsjournalist.