Der Astrophysiker, dem ein Kunststück gelang

Als Kind wollte Kevin Heng Astronaut werden. Heute ist er Direktor des Center for Space and Habitability (CSH) und hat kürzlich neue mathematische Formeln entdeckt, die ein jahrhundertealtes Problem in der Astronomie zu lösen helfen. Im Interview spricht der Astrophysiker über seine Laufbahn und was ihn umtreibt.

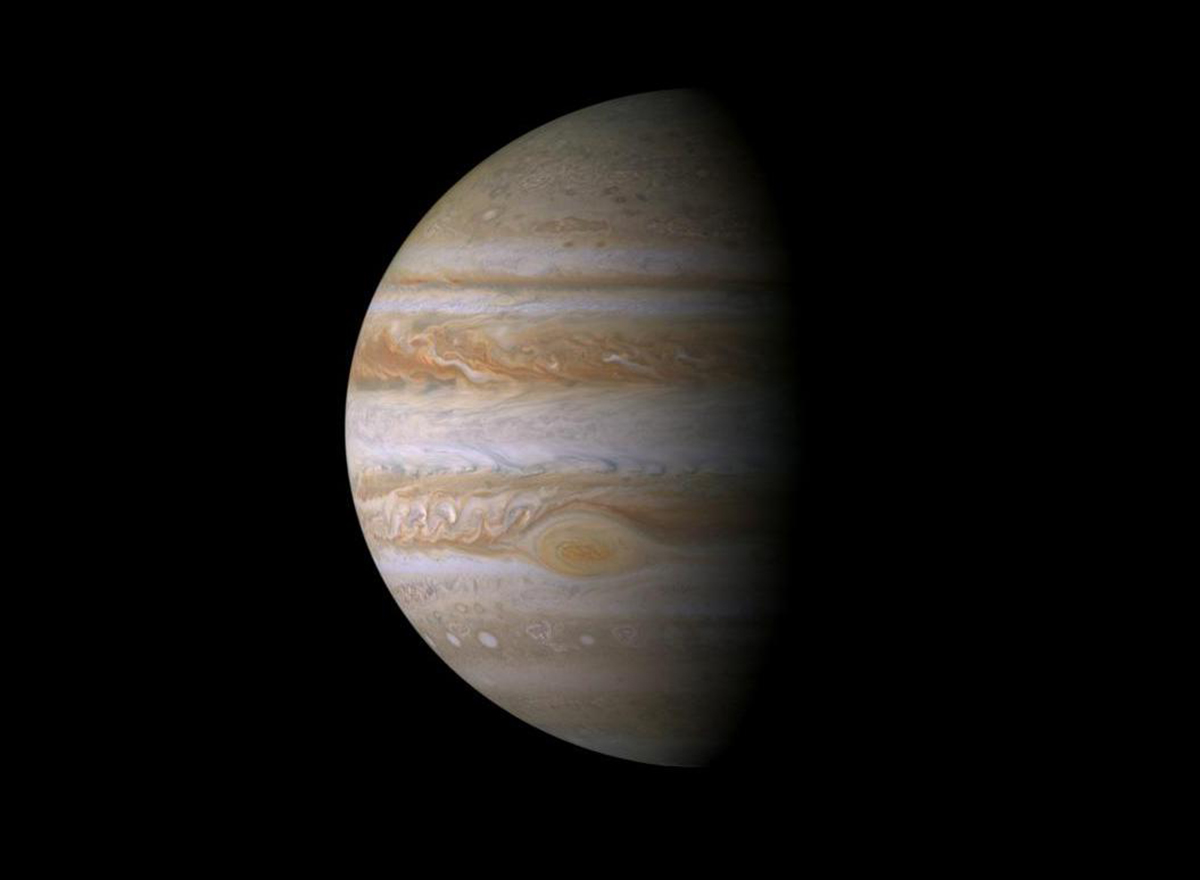

Kevin Heng: Ich glaube, dass die Entdeckung dieser Formeln tatsächlich Auswirkungen haben wird. Man benötigt zur Berechnung der Formeln nicht mal einen Computer und kann nun Daten in Sekundenschnelle analysieren. Weil dieser Prozess jetzt so viel schneller ist, konnten wir zum Beispiel die Daten von Jupiter analysieren, die in den frühen 2000er-Jahren von der Raumsonde Cassini gesammelt worden waren – eine Analyse, auf die man bislang verzichtet hat, da sie extrem zeitintensiv gewesen wäre. Wir haben nun neue Erkenntnisse über die Eigenschaften der Wolken in Jupiters Atmosphäre gewinnen können dank der Anwendung der Formeln. Wahrscheinlich werden die Formeln den Weg in zukünftige Standard-Lehrbücher finden.

Wie alle anderen Kinder wollte ich zuerst Astronaut werden. Nachdem ich erkannte, dass nur ganz wenige so begabt sind und so viel Glück haben wie Claude Nicollier, habe ich eingesehen, dass dieser Traum wohl nicht in Erfüllung gehen würde. Ich gelangte zur Einsicht, dass es genauso gut ist, Astrophysiker zu sein. Aber im Ernst: Ich wurde von der Astrophysik angezogen, weil sie es uns ermöglicht, grosse, alte Fragen über die Welt zu stellen wie «woher kommen wir» und «welches ist unser Platz im Universum?». Ich denke, diese Fragen existieren, seit es Menschen auf der Erde gibt, und wir werden diese Fragen auch so lange stellen, bis wir die Antworten finden. Das ist sehr tief in der Psyche der Menschen verwurzelt. Kommt hinzu, dass Wissenschaft eine Methode ist, und nicht ein Glaubenssystem. Auch wenn es jetzt ironisch klingen mag: Ich glaube sehr stark an die Wissenschaft, weil sie es möglich macht, sich auf das zu konzentrieren, was gesagt wird und welches die Beweise sind – oder nicht sind –, anstatt darauf, wer es sagt und wie. Das ist etwas, worüber ich selten spreche. Aber als jemand, der offensichtlich einer ethnischen Minderheit angehört, finde ich oft – sowohl in sozialen als auch in beruflichen Situationen – dass dies eine sehr erfrischende Art ist, die Welt zu betrachten.

Seit dem Traum, Astronaut zu werden, haben Sie viel erreicht. Wie kamen Sie an die Universität Bern?Nach einem Aufenthalt in Princeton kam ich als sogenannter Zwicky Prize Fellow an die ETH Zürich. Als ich dann über meine weiteren Karrieremöglichkeiten nachdachte, wurde eine Tenure-Track-Assistenzprofessur an der Universität Bern frei und ich bewarb mich. Zu meiner grossen Freude stand ich auf der Shortlist, bekam dann ein Angebot und nahm es an. Es war eine einfache Entscheidung.

Und warum blieben Sie in Bern?Da gibt es viele Dinge, aber ich würde sagen, die Universität Bern liegt an einem fantastischen Ort mitten in der Schweiz. Das verleiht ihr ein enormes Potenzial, tiefe, dauerhafte, interdisziplinäre und internationale Forschungskooperationen mit anderen schweizerischen und europäischen Universitäten zu bilden – etwas, das ich als Direktor des Center for Space and Habitability (CSH) auszunutzen versuche. Ausserdem schätze ich die akademische Freiheit sehr, die mir hier gewährt wird. An der Universität Bern habe ich tatsächlich meine bisher beste Arbeit leisten können. Ich schätze auch das Vertrauen, das die Universitätsleitung in mich setzt, indem sie mir das Amt des CSH-Direktors übertragen hat.

Sie werden die Universität Bern nächstes Jahr in Richtung München verlassen und ab August 2022 einen Lehrstuhl an der Ludwig-Maximilians-Universität übernehmen. Hat Ihr Weggang aus Bern etwas mit der Nicht-Assoziierung der Schweiz an das EU-Forschungsprogramm Horizon Europe zu tun?Nein, meine Entscheidung war völlig unabhängig von der Horizon Europe-Entwicklung. Die LMU war schon seit mehreren Jahren mit mir im Gespräch und hat mir schliesslich das einmalige Angebot gemacht, den Lehrstuhl für Exoplanetenforschung zu übernehmen.

Welches ist Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt?Ich untersuche die Atmosphären von Exoplaneten, also von weit entfernten Planeten, die andere Sterne umkreisen. Das mag sehr exotisch klingen, es gibt aber einen guten Grund, sich mit den Atmosphären zu beschäftigen. Wir haben ja keine Möglichkeit, zu diesen Exoplaneten zu reisen, da sie einfach viel zu weit weg sind. Der einzige Weg, sie jenseits ihrer Grösse und Masse zu verstehen, ist, die Informationen aus der Atmosphäre zu nutzen. So kann man Fragen stellen, wie beispielsweise, ob es Anzeichen für Leben auf einem Exoplaneten gibt.

Welche bedeutenden Fragen treiben Sie derzeit an?Eine der Fragen, die mir derzeit sehr am Herzen liegt, ist: Warum hat unser Sonnensystem keine Planeten, die von der Grösse her zwischen Erde und Neptun liegen? Astronominnen und Astronomen haben nämlich festgestellt, dass Exoplaneten dieser Grösse tatsächlich extrem häufig sind. Da diese Objekte für uns aber noch ein grosses Geheimnis sind, stellen wir also ganz grundlegende Fragen wie: Woraus bestehen sie? Sind sie chemisch vielfältig? Sehen sie aus wie unser Neptun? Sehen sie aus wie unser Jupiter? Ich denke, dass wir in der Exoplanetenforschung innerhalb der nächsten fünf Jahren enorme Fortschritte in dieser Frage machen werden.

Ich möchte als Forscher weiterhin innovativ bleiben und mich weiterentwickeln. Wenn man Weltklasseforschung zu Exoplaneten betreiben will, muss man auch mit Forschenden aus den Bereichen der Geochemie, Geophysik, Biochemie oder sogar der Medizin zusammenarbeiten und von ihnen lernen. Didier Queloz, der an der ETH Zürich ein ähnliches Institut aufbauen wird wie das CSH, ist übrigens der gleichen Ansicht. Glücklicherweise hat Bern eine enorme Erfolgsbilanz in diesen Bereichen. In solchen Gesprächen mit anderen Forschenden kann man dann auch bahnbrechende neue Herangehensweisen entwickeln, zum Beispiel für die Datenanalyse. Allgemein möchte ich stets in einem Zustand der Innovation bleiben, denn Forschung ist ja wirklich kein 9-to-5 Job. Ich hoffe, dass dies die Forschenden um mich herum inspiriert, dasselbe zu tun.

Zur Medienmitteilung

Neue mathematische Formeln für ein altes Problem der Astronomie

Dem Berner Astrophysiker Kevin Heng ist ein seltenes Kunststück gelungen: Auf Papier hat er für ein altes mathematisches Problem neue Formeln entwickelt, die nötig sind, um Lichtreflektionen von Planeten berechnen zu können. Nun lassen sich auf einfache Weise Daten interpretieren, um etwa Planetenatmosphären zu beschreiben. Die neuen Formeln werden sehrwahrscheinlich in zukünftige Lehrbücher eingehen.

Kevin Heng

Kevin Heng ist Professor für Astrophysik und seit 2016 Direktor des Center for Space and Habitability (CSH) an der Universität Bern. Er studierte Physik und Astrophysik an der National University of Singapore und an der University of Colorado in Boulder. 2007 doktorierte er am JILA-Forschungsinstitut und an der University of Colorado in Boulder. Weitere Stationen waren die Princeton University und die ETH Zürich, bevor er 2013 eine Assistenzprofessur mit Tenure Track an der Universität Bern antrat. Kevin Hengs Haupt-Forschungsinteresse gilt den Atmosphären von Exoplaneten. Er ist Mitglied des Core Science Teams der von der Universität Bern geleiteten CHEOPS-Mission und des Nationalen Forschungsschwerpunkts NFS PlanetS, den die Universität Bern gemeinsam mit der Universität Genf leitet.

Kontakt:

Prof. Dr. Kevin Heng

Center for Space and Habitability (CSH)

Telefon: +41 31 631 59 18

E-Mail: kevin.heng@csh.unibe.ch

Auf Twitter findet man ihn unter @KevinHeng1

Center for Space and Habitability (CSH)

Die Aufgabe des Center for Space and Habitability (CSH) ist es, den Dialog und die Interaktion zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zu fördern, die sich für die Entstehung, Entdeckung und Charakterisierung anderer Welten innerhalb und ausserhalb unseres Sonnensystems, die Suche nach Leben anderswo im Universum und deren Auswirkungen auf Disziplinen ausserhalb der Naturwissenschaften interessieren. Zu den Mitgliedern, Affiliates und Mitarbeitenden gehören Expertinnen und Experten aus der Astronomie, Astrophysik und Astrochemie, Atmosphären-, Klima- und Planetenforschung, Geologie und Geophysik, Biochemie und Philosophie. Das CSH beherbergt die CSH und Bernoulli Fellowships, ein Programm für junge, dynamische und talentierte Forschende aus der ganzen Welt, um unabhängige Forschung zu betreiben. Es führt aktiv eine Reihe von Programmen durch, um die interdisziplinäre Forschung innerhalb der Universität Bern zu stimulieren, einschliesslich der Zusammenarbeit und/oder des offenen Dialogs mit Medizin, Philosophie und Theologie. Das CSH hat eine aktive Verbindung mit dem Centre for Exoplanets & Habitability der University of Warwick. Es ist aktiv in der Umsetzung von Gleichstellungsmassnahmen und Öffentlichkeitsarbeit.

Mehr Informationen: https://www.csh.unibe.ch/

Berner Weltraumforschung: Seit der ersten Mondlandung an der Weltspitze

Als am 21. Juli 1969 Buzz Aldrin als zweiter Mann aus der Mondlandefähre stieg, entrollte er als erstes das Berner Sonnenwindsegel und steckte es noch vor der amerikanischen Flagge in den Boden des Mondes. Dieses Solarwind Composition Experiment (SWC), welches von Prof. Dr. Johannes Geiss und seinem Team am Physikalischen Institut der Universität Bern geplant und ausgewertet wurde, war ein erster grosser Höhepunkt in der Geschichte der Berner Weltraumforschung.

Die Berner Weltraumforschung ist seit damals an der Weltspitze mit dabei: Die Universität Bern nimmt regelmässig an Weltraummissionen der grossen Weltraumorganisationen wie ESA, NASA, ROSCOSMOS oder JAXA teil. Mit CHEOPS teilt sich die Universität Bern die Verantwortung mit der ESA für eine ganze Mission. Zudem sind die Berner Forschenden an der Weltspitze mit dabei, wenn es etwa um Modelle und Simulationen zur Entstehung und Entwicklung von Planeten geht.

Die erfolgreiche Arbeit der Abteilung Weltraumforschung und Planetologie (WP) des Physikalischen Instituts der Universität Bern wurde durch die Gründung eines universitären Kompetenzzentrums, dem Center for Space and Habitability (CSH), gestärkt. Der Schweizer Nationalsfonds sprach der Universität Bern zudem den Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) PlanetS zu, den sie gemeinsam mit der Universität Genf leitet.

Zur Autorin

Brigit Bucher arbeitet als Leiterin Media Relations und ist Themenverantwortliche «Space» in der Abteilung Kommunikation & Marketing an der Universität Bern.