Berner Teilchen-Detektor reist per Schiff in die USA

Ein an der Universität Bern entwickelter und gebauter Detektor-Prototyp ist nach seiner 6-wöchigen Reise per LKW und Schiff am US-amerikanischen Forschungslabor Fermilab angekommen. Dort wird der «ArgonCube» getestet für den Einsatz an einem bahnbrechenden Experiment zur Erforschung von Neutrinos. Der Berner Physik-Professor Michele Weber erzählt, wie er den Transport mitverfolgt hat.

Am Fermilab, ein weltweit führendes Labor für Teilchenphysik im US-Bundesstaat Illinois, wird mit dem Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) gerade das ultimative Neutrino-Observatorium der Welt auf die Beine gestellt. Es soll ab 2026 den intensivsten Strahl von Neutrinos der Welt erzeugen, damit Physikerinnen und Physiker mit Detektoren diese winzigen Elementarteilchen sichtbar machen und ihre Rolle bei der Entstehung des Universums untersuchen können.

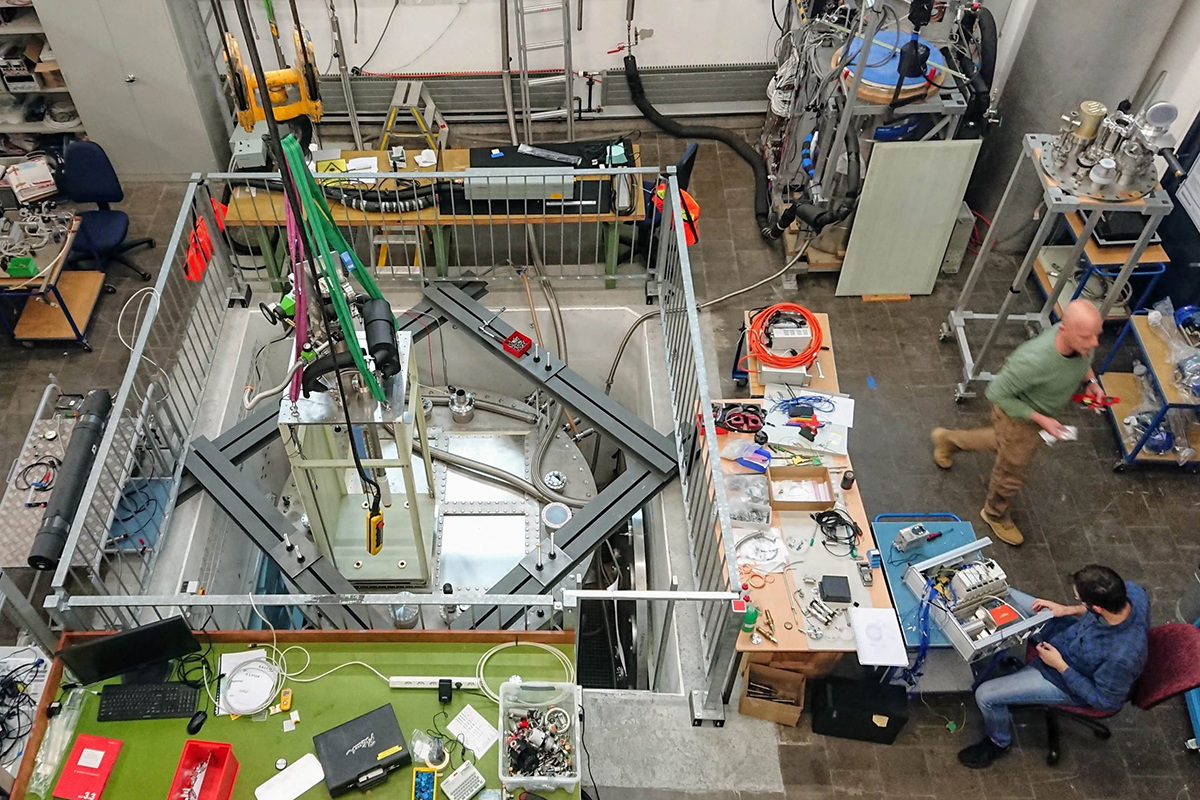

Beteiligt an DUNE ist auch das Laboratorium für Hochenergiephysik (LHEP) und das Albert Einstein Center for Fundamental Physics (AEC) der Universität Bern. Die Forschenden der Uni Bern steuern die Hauptkomponente des sogenannten DUNE «near detector» bei, der Neutrinos unmittelbar nach ihrer Entstehung nachweisen soll. Der «ArgonCube», wie dieser spezielle Detektor genannt wird, ist eine neuartige Implementierung der Flüssig-Argon-Technik, die komplett in Bern konzipiert, entwickelt und nun als Prototyp gebaut wurde. Dieser ArgonCube-Prototyp wurde für Tests auf die Reise ins 7'000 Kilometer entfernte Batavia im US-Bundesstaat Illinois geschickt. Ein wichtiger Schritt für Michele Weber, Direktor des Laboratoriums für Hochenergiephysik (LHEP) und Leiter der Berner DUNE-Gruppe.

Herr Weber, der Prototyp für den «ArgonCube»-Neutrinodetektor ist am Fermilab angekommen. Ein Meilenstein?

Ja, es ist ein Meilenstein. Zwar ist das, was gerade in den USA angekommen ist, noch nicht der ganze Prototyp, sondern erst der Kryostat, der grosse «Eimer», der später die vier eigentlichen Detektor-Module umgibt und sie kühlt. Dennoch ist es die erste grössere Detektor-Komponente, die nun am Fermilab angekommen ist. Die Module werden hier in Bern noch fertig gestellt und dann nach und nach ebenfalls ans Fermilab geschickt. Eines davon geht bereits Ende August auf die Reise, die weiteren folgen. Das Ziel ist, dass der gesamte Prototyp bis Ende 2022 am Fermilab fertig aufgebaut ist und getestet werden kann.

Was wird genau getestet?

Anstatt von einem einzelnen grossen Detektor gibt es bei unserem ArgonCube mehrere kleinere Detektor-Module, die nebeneinandergereiht sind. Wir gehen davon aus, dass diese Technologie und das Design funktionieren, es muss einfach noch bewiesen werden. Mit dem Prototyp möchten wir zeigen, dass das modulare System funktioniert. Wir möchten zeigen, dass es möglich ist, mit mehreren Detektor-Modulen nebeneinander Neutrino-Wechselwirkungen zu rekonstruieren, so wie wir uns das vorstellen. Beim ArgonCube wird eine neuartige Technologie eingesetzt, die hier von unserer Gruppe in Bern konzipiert und entwickelt wurde. Den Prototyp am Fermliab zu testen, ist optimal, da es dort bereits einen Neutrino-Strahl gibt und auch der endgültige «near detector» wird am Fermilab sein wird.

Wie unterscheidet sich der Prototyp vom finalen Detektor?

Im Prototyp gibt es vier Module, die in einem 2x2-Schema angeordnet sind. Deshalb heisst der Prototyp auch «ArgonCube 2x2». Diese Anordnung ist die kleinstmögliche, um den modularen Aufbau zu testen. Beim Detektor, der dann für das richtige Experiment gebaut wird, gibt es aber eine 5x7-Anordnung sein mit 35 Modulen. Zudem wird dann alles etwas grösser sein. Die Prototyp-Module messen 70x70x100cm, die richtigen später dann 1x1x3m. Wir werden auch noch ein solches «full size» Modul als Prototyp bauen. Unser Ziel ist es, dass Ende 2023 das finale Design des Detektors abgesegnet ist, damit dann der Bau beginnen kann.

Es ist wahrscheinlich kein Kinderspiel so einen grossen «Eimer» in die USA zu verschicken. Wie geht man da vor?

Man ruft einfach die Transportfirma an und lässt ihn abholen, verpacken und liefern (lacht). Der grosse Eimer – er misst rund 2x2x3 Meter – wurde Mitte Juni mit dem Lastwagen abgeholt und dann noch in der Schweiz in eine riesige Holzkiste gepackt. Danach reiste er weiter nach Belgien in den Hafen von Zeerbrugge. Ab dort ging es per Schiff weiter via Southampton über den Atlantik nach Baltimore. Ende Juli kam er dann schliesslich am Fermilab in der Nähe von Chicago an, 6 Wochen nach der Abholung in Bern.

Sie haben wahrscheinlich keine Tracking-Nummer erhalten wie bei einem Paket, das mit der Post verschickt wird, oder?

Nein, das nicht, aber ich habe den Transport natürlich schon mitverfolgt. Wir kannten zum Beispiel den Namen des Schiffs: MS Titania. So konnten wir unser Paket verfolgen. Wir sind froh, dass es nun heil angekommen ist.

Die Universität Bern und Fermilab

Zwischen Fermilab und der Universität Bern besteht eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei Neutrino-Experimenten. Es ist das erste Abkommen zwischen einer Schweizer Universität und Fermilab, einem der weltweit führenden Labors für Teilchenphysik.

Der Beitrag der Universität Bern an der wissenschaftlichen Zusammenarbeit umfasst drei Projekte: MicroBooNE, SBND und das Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), das als das ultimative Neutrino-Observatorium der Welt gilt. Mit DUNE wird eine grosse internationale Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Antworten liefern auf grundlegende Fragen im Zusammenhang mit dem Ursprung des Universums, dem Urknall, dem Grund für die Vorherrschaft der Materie über die Antimaterie, mit der Rolle des mysteriösen Neutrinos in der Kosmologie und der Funktionsweise von Sternen und Galaxien sowie der Entwicklung und des Schicksals unseres Universums.

ALBERT EINSTEIN CENTER FOR FUNDAMENTAL PHYSICS

Das Albert Einstein Center for Fundamental Physics (AEC) wurde 2011 gegründet. Sein Ziel ist es, Forschung und Lehre in der Grundlagenphysik an der Universität Bern auf höchster Ebene zu fördern. Der Schwerpunkt liegt auf der experimentellen und theoretischen Teilchenphysik und ihren Anwendungen (z.B. Medizinphysik), sowie auf den damit verbundenen Spin-off- und Outreach-Aktivitäten.

Das AEC wurde unter Mitwirkung des Instituts für Theoretische Physik (ITP) und des Labors für Hochenergiephysik (LHEP) der Universität Bern gegründet. Mit seinen über 100 Mitgliedern ist das AEC eine der grössten universitären Gruppen von Forschenden, die in der Schweiz auf dem Gebiet der Teilchenphysik arbeiten, und ein starker Akteur auf internationaler Ebene.

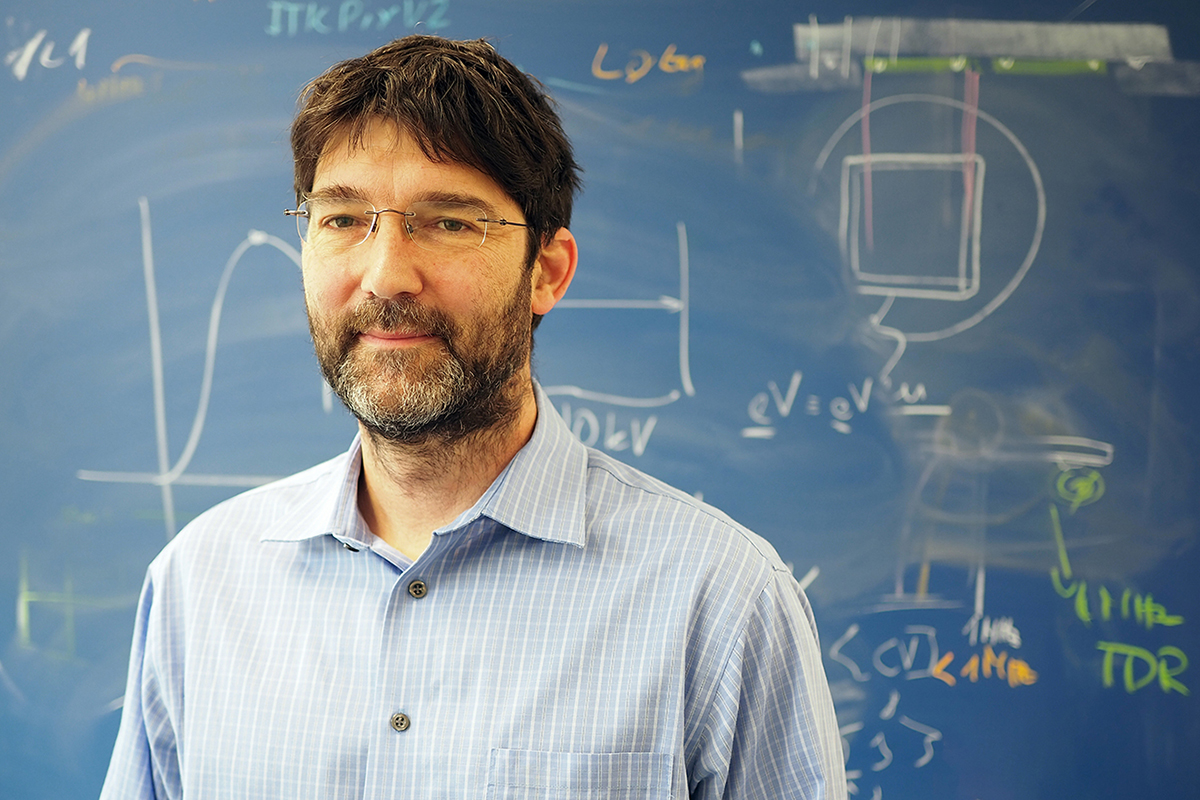

ÜBER MICHELE WEBER

Michele Weber ist ordentlicher Professor für experimentelle Teilchenphysik und Direktor des Laboratoriums für Hochenergiephysik (LHEP). Das LHEP ist eine Abteilung des Physikalischen Instituts und Teil des Albert Einstein Center for Fundamental Physics der Universität Bern.

Kontakt:

Prof. Dr. Michele Weber

Laboratorium für Hochenergiephysik (LHEP), Universität Bern

E-Mail: michele.weber@lhep.unibe.ch

ÜBER DEN AUTOR

Ivo Schmucki arbeitet als Redaktor bei Media Relations und Corporate Publishing in der Abteilung Kommunikation & Marketing an der Universität Bern. Er ist Themenverantwortlicher «Natur und Materie».