Offene Haustüren

Wie offen sind Haushalte und Häuser? Wer kann durch ihre Türen ein- und ausgehen und wer nicht? Und wie verhalten sich Familien, Verwandte und Nachbarn zueinander? Solchen Fragen widmet sich das an der Universität Bern angesiedelte Forschungsprojekt «Doing House and Family» für die Zeitperiode von 1700 bis 1850. Mitte Juni präsentierten sechs Nachwuchsforschende aus dem Projekt ihre Arbeiten an einer Tagung in Stockholm.

Die Welt in den eigenen vier Wänden ist uns heilig. Die Privatsphäre möchten wir schützen, vor den Blicken der Nachbarn und vor den Händen des Staats. Gleichzeitig beeinflussen Gesellschaft und Staat auf vielfältige Weise unser familiäres und häusliches Zusammenleben. Auch mit diesem Verhältnis von innen und aussen, welches immer wieder neu ausgehandelt wurde und wird, beschäftigen sich sieben Teilprojekte, die im Rahmen eines Projekts des Schweizerischen Nationalfonds an den Universitäten Bern, Basel, Lausanne und Luzern durchgeführt werden.

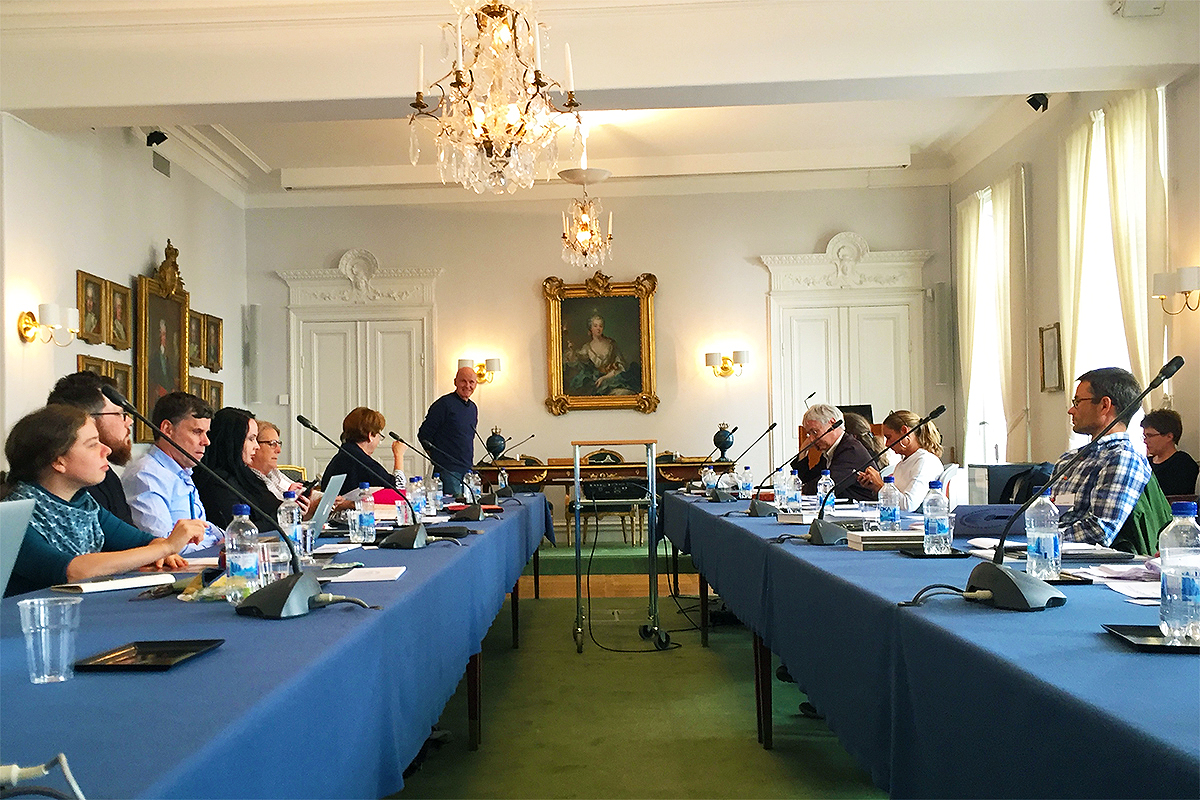

Am 11. und 12. Juni stellten die sechs Historikerinnen und Historiker ihre Forschung an der Tagung «Doing House. Social, Cultural and Political Practices in Early Modern Europe» an der Royal Academy of Letters, History and Antiquities in Stockholm vor. Dabei zeigte sich, dass Hausmauern auch in früheren Jahrhunderten durchlässig waren.

«Die Tagung in Schweden bot für die Forschenden die Gelegenheit, in einen internationalen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu treten, die an ähnlichen Themen arbeiten», sagt Professor Joachim Eibach vom Historischen Institut der Universität Bern und Gesamtleiter des Projekts.

So forscht an der Universität Uppsala eine von Professorin Maria Ågren geleitete Gruppe zu «Gender and Work». Im Zentrum ihres Interesses steht die Arbeit von Frauen und Männern in Schweden in der Frühen Neuzeit. Wie sah die Arbeitsteilung im Haushalt aus? Was genau arbeiteten zum Beispiel ein schwedischer Bauer und seine Frau im 18. Jahrhundert den ganzen Tag? Und was bedeutete diese Arbeitsteilung für die damalige Gesellschaft?

Die dritte an die Tagung in Stockholm eingeladene Forschungsgruppe hat ihre Heimat in Aarhuis. Sie untersucht den Einfluss von lutheranischem Gedankengut auf den Haushalt, der für Lutheraner im 18. Jahrhundert als «wichtigste gesellschaftliche Einheit» galt, wie die dänische Projektleiterin Nina Javette Koefoed festhielt.

Menschen tun Dinge

Alle drei Projekte, die an der Tagung in einen Austausch traten, interessieren sich also weniger für anonyme Strukturen, sondern vielmehr für historische Praktiken, also für das, was Menschen in der Geschichte – man spricht auch von historischen Akteuren – konkret im Alltag taten. Das schwedische Projekt «Gender and Work» beispielsweise hat eine Datenbank aufgebaut, in der mehr als 20‘000 Beispiele vor allem aus Gerichtsakten aus dem 16. bis ins 19. Jahrhundert zusammengetragen wurden, in denen historische Akteure ihre tägliche Arbeit beschreiben.

Mit diesem Fokus auf die historischen Akteure und ihre Tätigkeiten lassen sich erstaunliche Einsichten gewinnen. Zum Beispiel, dass bürgerliche Familien in Basel um 1800 die elterliche Erziehungsarbeit auslagerten, wie Elise Voerkel von der Universität Basel in ihrem Vortrag zeigte. Die Kinder wurden teilweise in Instituten im Welschland oder bei Verwandten erzogen. Die Elternschaft wurde dadurch auf mehrere Personen inner- und ausserhalb der sogenannten Kernfamilie aufgeteilt.

Oder dass zwar die Menschen die Häuser bauten, diese aber danach das soziale Leben der Menschen mitstrukturierten, wie Anne Schillig von der Universität Luzern in ihrem Beitrag zur materiellen Kultur von Bauernhäusern in der ländlichen Schweiz verdeutlichte. Die Häuser erscheinen so selbst als historische Akteure, die das Zusammenleben einer Familie bedeutend prägten und Veränderungen nicht ohne weiteres zuliessen.

Eigensinnige Heiratslustige und bankrotte Handwerker

Auch die beiden Berner Teilprojekte ermöglichen Einblicke in die Lebenswelt der Frühen Neuzeit. Anhand von Gerichtsakten konnte Arno Haldemann beispielsweise nachweisen, dass es «heiratslüstigen» Männern und Frauen in Bern vor 1800 in mehr als der Hälfte der Fälle gelang, ihre Interessen mit «halsstarrigem Eigensinn» durchzusetzen. Das galt auch für Personen aus sozial tieferen Schichten, für die eigentlich – etwa aufgrund einer Abhängigkeit von Almosen – Ehehindernisse bestanden.

Eric Häusler richtet seinen Blick auf die sogenannten «Geltstage» in Bern im 18. und 19. Jahrhundert. Bei einem Bankrott – in Bern betraf die grösste Zahl der Konkurse Handwerker – traten die Gläubiger am «Geltstag» zusammen, um ihre Forderungen in Form einer Versteigerung einzutreiben. Der «Geltstag», so Häusler, war keine anonyme administrative Angelegenheit, sondern ein soziales Ereignis, bei dem die Grenzen zwischen privat und öffentlich nicht klar zu ziehen waren.

Vielfalt der Stimmen

Ein Ausgangspunkt des Projekts «Doing House and Family» war von Beginn an, das Bild von geschlossenen, sich selbstversorgenden Haushalten in der Frühen Neuzeit zu überdenken. Die Haustüren waren – im konkreten wie im metaphorischen Sinn – für Viele offen, betonte Joachim Eibach deshalb an der Tagung in Stockholm nochmals.

Ein ahistorisches früher, in dem die Dinge im Haus noch ihren Platz hatten, die Familien noch nicht in «Patchwork» organisiert und die Rollen klar verteilt waren, gab es nicht, das zeigten die Präsentationen und Diskussionen an der Tagung in Stockholm klar. Auf den zweiten Blick – nämlich in der genauen historischen Arbeit – löst sich dieses früher auf und macht einer Vielfalt von Stimmen Platz. Sichtbar werden dafür historische Akteure, die alle ihre Handlungsspielräume hatten – ob nun in Schweden, Dänemark oder in der Schweiz.

Forschungsprojekt «Doing House and Family»

Das Forschungsprojekt «Doing House and Family. Material Culture, Social Space and Knowledge in Transition (1700-1850)» ist ein vom Schweizerischen Nationalfond gefördertes Sinergia-Projekt. Die Leitung und Koordination des Gesamtprojekts liegen an der Universität Bern. Seit 2015 entstehen an den Universitäten Basel, Bern, Lausanne und Luzern sechs Dissertationen und eine Habilitation. Die Tagung «Doing House: Social, Cultural and Political Practices in Early Modern Europe», die in der zweiten Juniwoche in Stockholm stattfand, war gleichzeitig die Schlusstagung des Projekts, das noch bis Ende 2018 läuft.

Historisches Institut der Universität Bern

Die Geschichtswissenschaft gehörte von Anfang an zum Fächerkanon der 1834 eröffneten Universität Bern. Das Historische Institut bildet zusammen mit dem Institut für archäologische Wissenschaften das Departement für Geschichte und Archäologie. Es verknüpft den Ansatz einer erneuerten politischen Geschichte mit Erkenntnissen aus der Kultur- und Geschlechtergeschichte sowie der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte.

Zum Autor

Dr. Heinz Nauer arbeitet als Projektkoordinator am Historischen Institut der Universität Bern.