Ohne Wissensgrenzen keine Wissenschaft

Werden wir jemals wissen, was wir niemals wissen können? Eine Frage, welche die Philosophie seit jeher beschäftigt und welche Claus Beisbart an seinem Vortrag des Collegium generale mit Beispielen erläuterte.

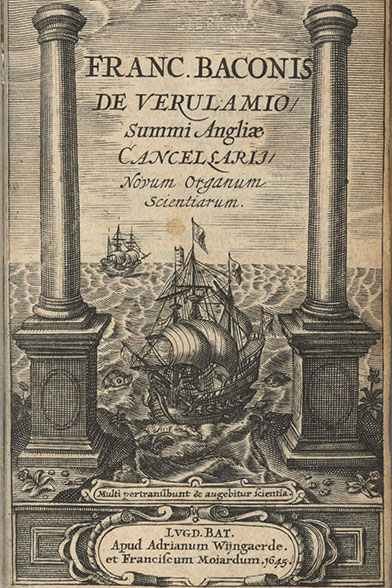

Ein Bild aus Francis Bacons Buch «Novum Organum» («Neues Werkzeug der Wissenschaften») von 1620 stand am Anfang von Claus Beisbarts Vortrag der laufenden Ringvorlesung des Collegium generale zum Thema «Am Limit? Grenzen in den Wissenschaften heute». Die Illustration zeigt das offene Meer, darauf zwei Schiffe in voller Fahrt und zwei Säulen, welche in Kürze von einem der Schiffe passiert werden. Die zwei Säulen markieren die Grenzen des bisher bekannten Wissens. Die Illustration veranschaulicht den Aufbruch in die Epoche neuzeitlicher Wissenschaft. «Wissenschaft ist der Versuch, die Grenzen der menschlichen Erkenntnis zu verschieben», so Claus Beisbart, Berner Professor der Wissenschaftsphilosophie, «und ohne Wissensgrenzen gibt es keine Wissenschaft».

Prinzipielle Wissensgrenze?

Um diese Wissensgrenzen ging es in seinem Vortrag jedoch nicht, ihn beschäftigte vielmehr die Frage nach prinzipiellen Grenzen des Wissens. «Irgendwo im Land des Unbekannten steht vielleicht eine Mauer, die wir einmal erreichen, niemals aber überwinden werden.» In Bezug auf diese Wissensgrenze gelte es, zwei Fragen zu beantworten: Gibt es eine solche Grenze überhaupt? Und wenn ja, wie kann diese Grenze bestimmt werden? Dass es dafür die Philosophie braucht, davon ist Claus Beisbart überzeugt: «Die relevante Wissenschaft des Wissens ist die Philosophie.» Er erläuterte mit einem Bild, wie es zu einer prinzipiellen Wissensgrenze kommt: «Wie eine Zange nicht jeden Gegenstand greifen kann, so ist auch unser Verstand nicht in der Lage, alles zu begreifen.»

Wissen jenseits der Wahrnehmung?

Die Geschichte der Philosophie enthält eine Reihe von Versuchen, die menschlichen Erkenntnisgrenzen zu definieren. Claus Beisbart widmete sich in seinem Vortrag den Beispielen von John Locke (1632–1704) und Immanuel Kant (1724–1804). Mit seinem Werk «An Essay concerning Human Understanding» versuchte Locke herauszufinden, was der Mensch wissen kann. Der Gedanke dahinter: Wenn wir wüssten, wo die Grenze des Wissbaren verläuft, könnten wir uns Diskussionen über Probleme ersparen, die wir aufgrund unserer begrenzten Fähigkeiten gar nicht zu lösen vermögen. «Als Empirist zieht Locke die Wissensgrenze dort, wo unsere Sinneswahrnehmung aufhört», fasste Beisbart dessen Überlegungen zusammen. «Diese Grenze wurde aber inzwischen nach der Meinung vieler überschritten.» Als Beispiele dafür nannte Beisbart die kleinsten Bestandteile der Materie wie Atome und Quarks, die man heute teilweise indirekt sichtbar machen kann und deren Existenz bereits vorher durch theoretische Überlegungen nahegelegt wurde.

Mögliche Erfahrungen

Im Gegensatz zu Locke zeichnet Kant ein offeneres und dynamischeres Bild der menschlichen Wissensgrenzen. Zudem widerspricht er dem Empirismus Lockes: «Es gibt nach Kant auch Vorstellungen, die nicht aus der Erfahrung alleine gewonnen werden und die auch ohne Erfahrung zu Wissen verknüpft werden können», so Claus Beisbart. Begrenzt werde die menschliche Erkenntnisfähigkeit laut Kant jedoch durch den Umstand, dass sich eine Vorstellung nur innerhalb der möglichen Erfahrung bewegen könne. Was Kant also interessiere, seien «die Grenzen aller möglichen Erfahrung – nicht aber die Grenzen des tatsächlich Erfahrenen».

Wo aber finden sich die Grenzen dieser möglichen Erfahrungen? Kant habe dafür eine elegante Lösung: «Im Gegensatz zu Locke beschreibt Kant einen fortlaufenden Prozess, in dem sich die Wissensgrenzen ständig verschieben», sagte Claus Beisbart. «Wenn Kant Recht haben sollte, dann ist die wissenschaftliche Forschung ein nicht abschliessbarer Prozess ohne feste Grenzen des Wissens». In diesem Fall, so Claus Beisbarts Fazit, würde die Grenze des Wissbaren höchstens darin bestehen, dass wir nie wissen können, ob wir alles wissen. «Auch wenn diese Grenze des möglichen Wissens für die heutige Wissenschaft kaum von Bedeutung sein mag, wäre sie für das menschliche Selbstverständnis durchaus von Interesse», sagte Claus Beisbart am Ende seines Vortrags. «Denn für Kant gehört die Frage, was wir wissen können, zur Frage, was der Mensch ist.»

Zur Person

Prof. Dr. Dr. Claus Breisbart

Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart (44) studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Eberhard-Karls-Universität Tübingen Philosophie, Physik und Mathematik und schloss sein Studium 1997 mit einem Diplom in Physik ab. Danach folgten diverse Forschungsaufenthalte und die Promotion sowohl in Physik wie auch in Philosophie bevor er sich 2012 an der Technischen Universität Dortmund in Philosophie habilitierte. Im selben Jahr folgte der Ruf als Extraordinarius für Wissenschaftsphilosophie an die Universität Bern.

Weiterführende Links

Collegium generale

«Am Limit? Grenzen in den Wissenschaften heute» – Die Vorlesungsreihe des Collegium generale versuchte, die Grenzen der heutigen Wissenschaften zu vermessen. Beiträge aus Natur- und Geisteswissenschaften loteten die Grenzen des Verstehbaren, des Denkbaren und des Beweisbaren aus. Bis Ende Frühlingssemester 2015: jeweils am Mittwoch von 18.15 bis 19.45 Uhr im Auditorium maximum im Hauptgebäude der Universität.