«Ein Quäntchen Glück gehört manchmal dazu»

Dr. Alexander Eggel vom Universitätsinstitut für Immunologie erzählt im Interview von seiner Mitarbeit an einer Studie, die wichtige Erkenntnisse zu neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz zu Tage gebracht hat – und auch davon, was es braucht, damit solche Forschungsergebnisse schliesslich in einem renommierten Journal wie Nature Medicine publiziert werden.

«uniaktuell»: Sie haben an einer Studie mitgearbeitet, die diese Woche in der Fachzeitschrift Nature Medicine publiziert worden ist. Können Sie in einfachen Worten erklären, was die Studie mit dem Titel «'β2-microglobulin is a systemic pro-aging factor that impairs cognitive function and neurogenesis» zu Tage gebracht hat?

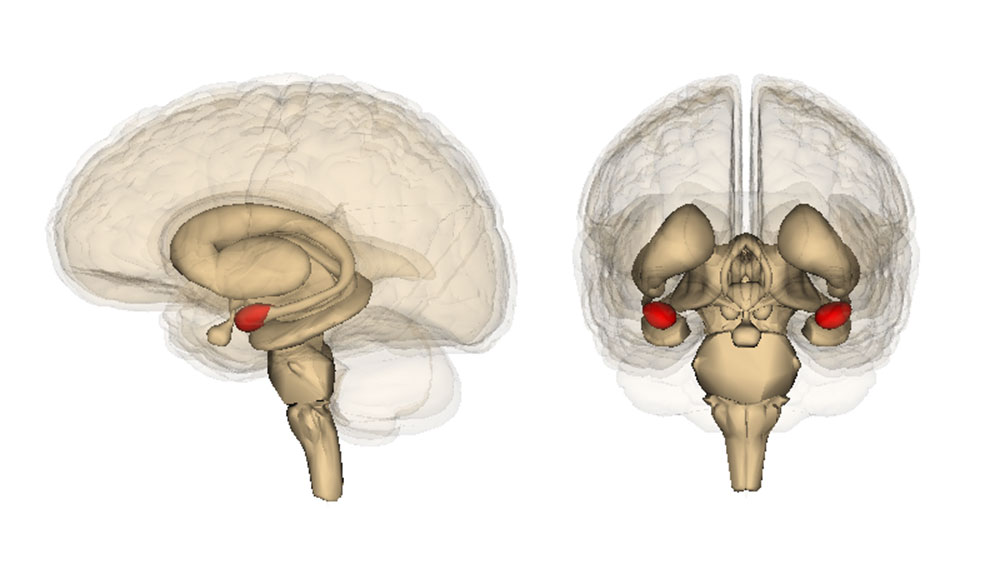

Dr. Alexander Eggel: In der Arbeit beschreiben wir einen systemischen Immunfaktor (β2-microlobulin), welcher sich mit zunehmendem Alter im Blut des Menschen sowie der Maus anhäuft. Die Studie zeigt auf, dass dieser Faktor eine bedeutende Rolle in der altersbedingten Reduktion der kognitiven und regenerativen Kapazität des Gehirns spielt. Kurz gesagt: verabreicht man diesen Alterungsfaktor jungen Mäusen, reduziert dies die Entstehung von Neuronen in einer Region des Gehirns (Hippocampus), welche wichtig für das Erlernen und Speichern neuer Aufgaben ist. Somit werden diese Mäuse künstlich älter und schneiden im Vergleich mit der Kontrollgruppe in gezielten Verhaltenstests deutlich schlechter ab. Entfernt man hingegen diesen Faktor in alten Mäusen genetisch, wirkt sich dies verjüngend aus.

Altern und die damit verbundenen Krankheiten sind Todesursache Nummer eins in allen existierenden Organismen. Obwohl uns somit das «Älterwerden» eigentlich alle betrifft, wissen wir jedoch im Vergleich zu anderen Forschungsgebieten noch sehr wenig darüber. Die publizierte Studie deckt einen potenziell wichtigen Aspekt des kognitiven Alterungsprozesses auf und zeigt, dass man diesen mit gezielter Intervention manipulieren kann. Der identifizierte Immunfaktor könnte ein neues therapeutisches Ziel für die Behandlung von altersbedingter Neurodegeneration wie zum Beispiel Demenz darstellen.

Wie kam es dazu, dass Sie an der Studie mitgearbeitet haben? Welches war Ihr Beitrag?Das Projekt wurde vor einigen Jahren im Labor von Prof. Tony Wyss-Coray an der Stanford University (Kalifornien, USA) initiiert. Damals arbeitete ich als «postdoctoral fellow» in seiner Gruppe und wurde dadurch ins Projekt involviert. Mein Beitrag bestand vor allem darin, die Datensätze von Blutmessungen an Menschen und Mäusen bioinformatisch zu analysieren und potenzielle Alterungs-Biomarker zu identifizieren. Der Hauptverantwortliche für die Studie war Dr. Saul A. Villeda, welcher damals noch Doktorand bei Prof. Wyss-Coray war. Dr. Villeda hat nun jedoch inzwischen seine eigene Forschungsgruppe an der University of California, San Francisco (Kalifornien, USA). Dort hat er dann den grössten Teil des Projekts mit seinem Team durchgeführt und zu einem sehr erfolgreichen Abschluss gebracht.

An der Studie haben 18 Forschende von renommierten Universitäten in den USA, aber auch aus Korea und eben der Schweiz mitgearbeitet. Wie geht die Zusammenarbeit vor sich in einem Projekt mit so vielen Beteiligten?

In der biomedizinischen Forschung ist es nicht selten der Fall, dass mehrere Gruppen aus verschiedenen Ländern an einem Projekt beteiligt sind. Jeder bringt dabei seine eigene Expertise und sein spezifisches «Knowhow» ein. Meetings können heutzutage relativ einfach über das Internet abgehalten werden. Der Hauptverantwortliche der Studie koordiniert hierbei den Informationsfluss und hält alle Stränge zusammen.

Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit eine Studie in einem so renommierten Journal wie Nature Medicine publiziert wird?

Die Regeln sind relativ klar: Die Studie muss technisch einwandfrei durchgeführt sein und eine neue Erkenntnis («Novelty») zu Tage bringen, welche noch nie in dieser Form beschrieben wurde. Zudem muss die Studie eine möglichst hohe Relevanz («Impact») mit sich bringen. Zu guter Letzt gehört neben der sehr harten Arbeit manchmal auch ein Quäntchen Glück dazu, damit man es in ein Top-Journal schafft.

Werden auch Studien publiziert, die nicht die gewünschten Resultate geliefert haben, also von Laien teilweise als gescheitert betrachtet werden könnten?

Es ist schwierig zu definieren, was eine gescheiterte Studie ist. Wenn ein Experiment mal nicht so klappt wie erwartet – was in der Forschung eigentlich eher die Regel als die Ausnahme ist –, kann das trotzdem sehr wegweisend sein. Man muss dann seine Arbeitshypothese überdenken und neu definieren. Sogenannte Negativ-Resultate haben deshalb genauso ihre Berechtigung. Diese werden jedoch aufgrund der fehlenden Relevanz oftmals ignoriert und selten publiziert.

Weiss man in der Regel genau, was man zu beweisen versucht oder passiert es manchmal, dass man per Zufall auf neue Erkenntnisse stösst?

Am Anfang einer Studie sollte immer eine Hypothese stehen. Idealerweise probiert man diese dann mit verschiedenen, möglichst effizienten Herangehensweisen zu widerlegen, solange bis nichts anderes mehr übrig bleibt, als sie zu akzeptieren. Abhängig von den erzielten Resultaten muss man seine anfängliche Hypothese jedoch während einer Studie mehrmals revidieren. Besonders wichtig ist es, die richtigen Kontrollen in seinen Experimenten dabei zu haben, um mögliche Fehlinterpretationen zu vermeiden. Wenn man probiert, seine Daten bis ins letzte Detail zu verstehen, kann es schon vorkommen, dass man mal einen Glückstreffer landet. Meistens geht dies jedoch Hand in Hand mit intensiver Arbeit und grossem Einsatz.

Woran arbeiten Sie gerade? Sind weitere Publikationen von Ihnen in Vorbereitung?

Wie bei den meisten Forschern laufen auch in meiner Gruppe hier an der Uni Bern verschiedene Projekte parallel. Unter anderem arbeiten wir an einer weiteren Studie, welche sich mit der Schnittstelle zwischen Alterungsprozess, Immunsystem und Metabolismus beschäftigt. Dort haben wir einige vielversprechende Daten beisammen. Es wird jedoch noch eine Weile dauern, bis wir diese zur Publikation einreichen können. Einmal mehr ist Geduld gefragt.

Zur Person

Dr. Alexander Eggel

Geboren 1982 in Brig

2002 – 2006 Studium der Biologie, Universitäten Fribourg und Bern (Major: Zellbiologie)

2006 – 2010 Dissertation (PhD), Institut für Immunologie, Universität Bern

2010 – 2011 Postdoktorand am Department of Neurology der Stanford University

2011 – 2013 Postdoktorand am Institut für Immunologie, Universität Bern

Seit 2013 Unabhängiger Leiter einer Forschungsgruppe an der Universitätsklinik für Rheumatologie, Immunologie und Allergologie RIA, Universität Bern

2013 ausgezeichnet mit dem Dr. Lutz Zwillenberg-Preis der Universität Bern

2014 ausgezeichnet mit dem Medizin-Forschungspreis der Stiftung Pfizer

Kontakt:

Alexander Eggel, Universitätsklinik für RIA, alexander.eggel@dkf.unibe.ch

Weiterführende Links:

Studie im Nature Medicine

Universitätsklinik für Rheumatologie, Immunologie und Allergologie

Webseite von Dr. Saul Villeda

Webseite von Prof. Tony Wyss-Coray

Zur Autorin

Brigit Bucher arbeitet als Stv. Leiterin Corporate Communication an der Universität Bern und ist Redaktorin bei «uniaktuell».