Wie Eisen das Klima in der Eiszeit abkühlte

Während der letzten Eiszeit führte die Eisendüngung des subpolaren Südozeans zu einer Algenblüte. Dadurch habe sich der CO2-Anteil in der Atmosphäre verringert, sagt Samuel Jaccard, Berner Professor für Paläozeanographie und marine Biogeochemie. Er ist Co-Autor einer neuen Studie, die im renommierten Journal «Science» publiziert wurde.

«uniaktuell»: Sie haben die sogenannte Eisendüngung von Ozeanen während der letzten Eiszeit untersucht. Worum geht es da?

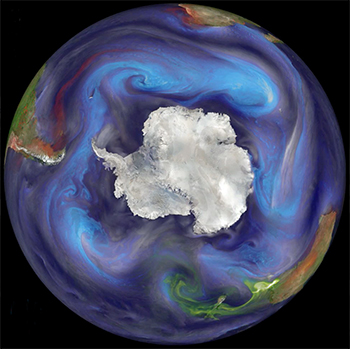

Samuel Jaccard: Staub spielt eine zentrale Rolle im biogeochemischen Kreislauf eines Ozeans, indem er entlegene Gebiete mit Eisen und anderen Metallen versorgt. Während der letzten Eiszeit stieg die Staubversorgung in der subantarktischen Region an und düngte den Ozean. Dies förderte die marine Produktivität und führte dazu, dass mehr abgestorbene Algen und somit organisch gebundener Kohlenstoff in die Tiefsee gelangte. So können wir zumindest teilweise erklären, warum der CO2-Anteil in der Atmosphäre während der letzten Eiszeit zurückging und das Klima abgekühlt wurde.

Wie hängt diese Erkenntnis mit der heutigen Situation zusammen?

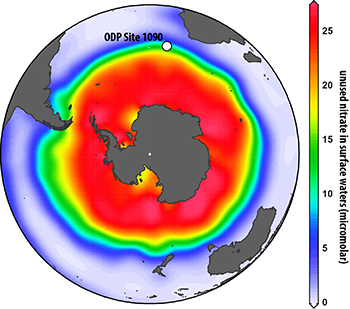

Die Konzentration der wichtigsten anorganischen Nährstoffe Nitrat und Phosphat ist in grossen Bereichen der neuzeitlichen Ozeane wie dem Südlichen Ozean, dem äquatorialen Pazifik und dem subarktischen Nordpazifik beständig hoch. Trotz diesem Überfluss an verfügbaren Nährstoffen wachsen die Algen in diesen Regionen jedoch weniger, als sie theoretisch könnten. Die Ursachen dieser unvollständigen Nutzung von Makronährstoffen durch Meeresorganismen sind Gegenstand intensiver ozeanographischer Forschung.

Welche Erklärungsansätze gibt es?

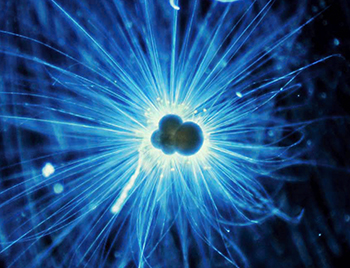

Ende der 1980er Jahre zeigte der amerikanische Ozeanograph John H. Martin in einer Serie von visionären Studien, dass das Wachstum von Meeresalgen durch die Knappheit des Spurenelements Eisen beschränkt wird. Zwei Jahre später kombinierte Martin seine Erkenntnisse über Eisenmangel in heutigen Ozeanen mit ersten Ergebnissen aus antarktischen Eisbohrkernen, die eine höhere Ablagerung von eisenreichem Staub während der Eiszeit anzeigten. Er schlug die «Eisen-Hypothese» vor, die ich eingangs beschrieben habe: Der Staub stimulierte das Wachstum der Meeresalgen, verbesserte damit das Absinken von organischem Kohlenstoff in der Tiefsee und erniedrigte entsprechend den atmosphärischen CO2-Gehalt.

Und diese Hypothese haben Sie nun überprüft.

Genau. Nebst dem Algenwachstum haben wir auch untersucht, bis zu welchem Grad die Algen den Hauptnährstoff Nitrat verbraucht haben.

Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Wir untersuchten den Grad der Nitrat-Aufnahme durch Algen mit den Stabilisotopen von Stickstoff. In unserer Studie, die von Forschenden der ETH Zürich geleitet wurde, haben wir eine neue Analysetechnik angewendet, die an der Universität Princeton entwickelt wurde. Damit konnten wir die Isotopenzusammensetzung von geringsten Mengen an organischem Stickstoff messen, der in den Kalkschalen von Meeresmikrofossilien, sogenannten Foraminiferen, eingebunden ist.

Stimmen Ihre Resultate mit den Erwartungen überein oder gab es Überraschungen?

Dies ist einer der seltenen Fälle, bei denen die Daten von Anfang an zu unseren Erwartungen passten und klarer waren, als wir es uns vorgestellt hatten. Unsere Resultate zeigen, dass die Staubzufuhr während der Eiszeit und das Algenwachstum verbunden waren mit einem höheren Verbrauch von Nitrat durch die Algen. Diese Kombination stimmt einzig mit der Eisen-Düngungs-Hypothese überein und kann nicht durch eine der anderen Hypothesen erklärt werden, die für die Zunahme des Algenwachstums in der subantarktischen Region während der Eiszeit aufgestellt wurden. Es weist also alles darauf hin, dass wir die Eisen-Hypothese bestätigt haben.

Welchen Schluss ziehen Sie daraus?

Die Hauptaussage ist, dass die Eisen-Düngung des marinen Phytoplanktons und ihre Auswirkung auf das atmosphärische CO2 eine der grundlegenden Rückkoppelungen im Erd-System ist, die zu Eiszeit-Klimaschwankungen führt.

Was sind die Konsequenzen für das Problem der heutigen Klimaveränderung? Sollten wir damit beginnen, die südlichen Ozeane mit Eisen zu düngen statt den CO2-Ausstoss zu verringern?

Sicher nicht. Es gibt zwar bereits eine Menge Studien dazu, ob und wie man die Eisendüngung des Ozeans durchführen könnte. Nur sehr wenige unserer Kollegen plädieren jedoch dafür.

Was spricht denn genau dagegen?

Die Daten lassen vermuten, dass eine dramatische vier- bis fünffache Steigerung der Zufuhr von eisenreichem Staub über Tausende von Jahren aufrecht erhalten wurde. Dies auf einem Gebiet des Ozeans, das drei Mal der Fläche der USA entspricht. Angenommen, wir könnten die Bedingungen der Eiszeit-Eisendüngung nachbilden, könnten wir bestenfalls 20 Jahre CO2-Anstieg ausgleichen. Auch würde diese Reduktion nicht sofort auftreten, sondern Hunderte von Jahren benötigen, um ihren vollen Umfang zu erreichen.

Wäre es nicht trotzdem einen Versuch wert, zumindest als ergänzende Massnahme?

Tatsächlich wäre der Effekt aufgrund der heute grundlegend andersartigen Ozeanzirkulation im polaren Südozean deutlich geringer als während der letzten Eiszeit. Ausserdem würde eine massive Eisenzufuhr unerwünschte ökologische Konsequenzen in dem gedüngten Gebiet nach sich ziehen und möglicherweise auch weit entfernte Meeresgebiete beeinträchtigen. Denn die Ozeanzirkulation transportiert das Tiefenwasser des Südozeans in alle angrenzenden Meere.