Die Schätze der Feuchtgebiete

Von Gletschermumien bis Pfahlbauten: In Mooren, Seen und Gletschern schlummern Schätze aus der Frühzeit. Der Berner Archäologe Albert Hafner erforscht diese prähistorischen Feuchtgebiete.

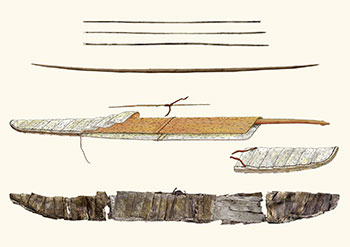

Der «Ötzi» ist zweifellos die bekannteste Gletschermumie aller Zeiten – doch sein Fund im Tirol bezeugt mitnichten die älteste menschliche Querung der Alpen. Auf dem Schnidejoch im Berner Oberland hat das im Zuge des Klimawandels schmelzende Eis spektakuläre Funde freigegeben, welche bis zu 1500 Jahre älter sind als der 5200-jährige Ötzi. Kürzlich haben Berner Forschende dort etwa die Ausrüstung eines Bogenschützen entdeckt (siehe Kasten rechts). Das ebenfalls geborgene Bogenfutteral, ein Objekt aus Birkenrinde, Holz und Leder ist gar «ein absolutes Unikat», wie der Berner Archäologe Albert Hafner sagt: «Es gibt überhaupt keinen vergleichbaren Fund weltweit.»

Hafner erforscht derzeit unter anderem die hochalpinen Übergänge vom Simmental ins Wallis. Funde wie die Ausrüstung des Schützen seien deshalb so selten, sagt er, weil organisches Material – Holz und Stängel oder Moose, aber auch Haut und Gewebe, Horn oder Haare – im Normalfall raschen Zerfallsprozessen ausgesetzt sei und nur unter speziellen Bedingungen überleben könne. Knochen und Geweih hingegen setzen sich aus organischen Materialien und anorganischem Kalzium zusammen und überdauern die Zeit daher besser.

Pilze und Bakterien versus Gewebe

«Ungeschützt der Witterung ausgesetztes Holz erhält sich maximal zehn Jahre, wenn es regelmässig Feuchtigkeit ausgesetzt ist», erklärt der Archäologe. «Körper von toten Tieren oder Menschen zerfallen in ungeschützter Umgebung sogar noch schneller und sind innerhalb von vier Wochen komplett skelettiert. Alle organischen Gewebe sind dann zerstört.» Für den Zerfallsprozess verantwortlich sind sogenannte Destruenten. Darunter fallen Aasfresser, Würmer oder Asseln, aber auch Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze.

Für organisches archäologisches Fundmaterial seien daher alle Orte von Vorteil, in denen der Abbau von organischem Material nicht stattfinden könne, so Hafner. Zu diesen archäologischen Quellen gehören die «prehistoric wetland sites», also prähistorische Feuchtgebiete. Organisches Material bleibt darin über Jahrzehnte, Jahrhunderte oder gar Jahrtausende erhalten. Es wird in diesen luftdicht verschlossen oder eingefroren und damit vor dem Verfall geschützt.

Der Flieger im Gletscher

Die global wichtigsten wetland sites sind wassergesättigte Sedimente, die sich sowohl unter Wasser in Seen und Flüssen, aber auch in Mooren bilden können. Aus dem Alpenraum sind beispielsweise zahlreiche gut erhaltene prähistorische Seeufersiedlungen bekannt. Hafner: «Alleine in der Schweiz hat man 450 Pfahlbaufundstellen des Neolithikum und der Bronzezeit (4300 bis 800 vor Christus) entdeckt, im gesamten Alpenraum sind es schon über 1000.» Mit Hilfe der Dendrochronologie, also der Jahrringdatierung, könnten Holzbauten in solchen prähistorischen Siedlungsresten jahrgenau datiert werden.

Doch zurück zu Ötzi und Co.: «Im Eis eingeschlossene Objekte oder Gletschermumien stellen eine Spezialform der Konservierung archäologischer Objekte unter Wasser dar», erläutert Alber Hafner. «Die ältesten Funde in den Alpen stammen aus der Zeit um 4800 vor Christus; jüngere aus der Römerzeit und dem Mittelalter.» Gelegentlich geben die Gletscher übrigens auch Überreste aus dem 20. Jahrhundert frei, wie der Archäologe sagt: So wurden bei der norditalienischen Punta San Matteo in 3400 Metern Höhe gefrorene Leichen von Soldaten aus der «guerra bianca», dem österreichisch-italienischen Alpenkrieg während des 1. Weltkriegs, gefunden.

Erst vor zwei Jahren entdeckten Bergsteiger auf dem Gauligletscher im Berner Oberland zudem Wrackteile einer seit 1946 verschollenen US-Militärmaschine – die Besatzung war von der Schweizer Luftwaffe in einer spektakulären Aktion gerettet worden, während das Flugzeug auf Jahrzehnte hinaus im Eis verschwand.

Die Pfahlbauer

Die Pfeile, der Bogen und das Bogenfutteral aus der Wildhorn-Region sind bis am 26. Oktober in der Ausstellung «Die Pfahlbauer – Am Wasser und über die Alpen» des Bernischen Historischen Museums zu sehen.

Kultur, Klima, Umwelt

Vom 11. bis 14. Juni 2014 kamen in Bern mehr als 170 Wissenschaftler zur internationalen Konferenz «Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites» zusammen. Die Tagung wurde vom Oeschger Centre und dem Institut für Archäologische Wissenschaften (beide Uni Bern) sowie dem Netzwerk Past Global changes PAGES organisiert. Thema waren Interaktionen und Zusammenhänge zwischen menschlichem Einfluss, Klima und Umwelt am Beispiel der prähistorischen Feuchtgebiete. Archäologe Albert Hafner referierte im öffentlichen Teil der Konferenz über archäologische Funde aus Seen, Mooren und Eis.