Der verkannte Pionier des Schweizer Arbeitsrechts

Der Berner Professor Philipp Lotmar begründete zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Arbeitsrecht, wie wir es noch heute kennen. Anerkennung erhielt er dafür bis vor wenigen Jahren kaum. Iole Fargnoli vom Romanistischen Institut trägt nun dazu bei, dass sein Werk die verdiente Aufmerksamkeit erhält.

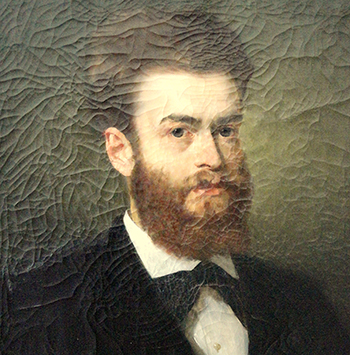

Ein einfaches Leben hatte Philipp Lotmar nicht. Er wurde 1850 in Frankfurt am Main geboren und studierte in München bei den besten Pandektisten – Lehrern des Römischen Rechts. Trotz guter Promotion und Habilitation fand er in Deutschland keine Stelle. «Zehn lange Jahre bewarb er sich vergebens», sagt Iole Fargnoli, Berner Professorin für Römisches Recht, die sich intensiv mit Lotmars Biografie und Werk auseinandergesetzt hat.

Erst 1888, als 38-Jähriger, sei er nach Bern berufen worden, wo er bis zu seinem Tod blieb. Finanziell befand er sich immer in einer schlechten Lage, insbesondere nachdem er – und seine beiden Söhne – während des Ersten Weltkriegs ihr ganzes Vermögen in deutsche Kriegsanleihen investiert und verloren hatten. Lotmars Frau litt ausserdem an Depressionen und lebte in Sanatorien in München.

Zu revolutionär für seine Zeit

An der Universität Bern las Lotmar Römisches Recht. Seine Anstellung fiel in eine Zeit des Umbruchs, da in der Schweiz zwischen 1883 und 1912 die Kodifizierung des Rechts, also dessen systematische Erfassung in Gesetzesbüchern, erfolgte. So entstand beispielsweise das Schweizerische Zivilgesetzbuch ZGB – Verfasser war der Berner Professor Eugen Huber. Lotmar hat sein bedeutendstes Werk im Bereich des Arbeitsrechts geschrieben. «Seine Sensibilität für soziale Gerechtigkeit brachte Lotmar auf die Idee einer Systematisierung der damaligen Arbeitsregeln. Als Pionier auf diesem Gebiet führte er das Arbeitsrecht als neues Fach ein», erklärt Iole Fargnoli. Lotmars zentrales Anliegen war die Gerechtigkeit, insbesondere der Schutz der unbemittelten Arbeitnehmer, deren Interessen in der damaligen Rechtsprechung nicht berücksichtigt wurden.

Der Rechtsprofessor verfasste das 2000-seitige Werk «Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des Deutschen Reiches» und stellte seinen Ansatz 1902 am Schweizerischen Juristentag vor. Er stiess auf Unverständnis und totale Ablehnung – ein schlimmer Moment für Lotmar, der gemäss Fargnoli viele innovative Ideen hatte. So setzte er sich etwa dafür ein, dass Frauen studieren und einen Beruf ihrer Wahl ergreifen dürfen. Seine Forderungen zum Arbeitnehmerschutz fanden erst viel später Eingang in die Gesetzgebung. «Er war zu revolutionär für seine Zeit», so Fargnoli.

Dozent bis ins hohe Alter

Vierunddreissig Jahre lang war Philipp Lotmar Professor für Römisches Recht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. Viermal amtete er als Dekan, einmal als Rektor. Auch einen wichtigen Beitrag für die Stadt Bern leistete er: «Er soll der Urheber der Worte ‹Curia Confoederationis Helveticae› sein, die auf der Vorderseite des Bundeshauses stehen», so Fargnoli. Was durchaus möglich sei: Hans Wilhelm Auer, der Architekt des Bundeshauses, habe zur gleichen Zeit wie Lotmar als Professor an der Uni Bern gewirkt.

Aus finanziellen Gründen hielt Lotmar noch im Alter von 72 Jahren Vorlesungen, eine feste Emeritierungsgrenze gab es damals noch nicht. Er lehrte so lange, bis ihm die Ärzte rieten, damit aufzuhören. Auf sein Gesuch hin wurde er beurlaubt und verstarb vier Tage später.

Zu Lebzeiten wurde Lotmar nicht genügend anerkannt, und auch nach seinem Tod hielt sich seine Popularität in Grenzen. So wurde er in theoretischen Schriften zum Arbeitsrecht oder auch zum Römischen Recht selten erwähnt, nur wenige in der Schweiz kennen seinen Namen – bis heute. Rechtsprofessorin Iole Fargnoli sieht dafür verschiedene Gründe: «Er stand wohl auf der falschen Seite, sei es wegen seiner jüdischen Abstammung oder auch als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei», erklärt sie. Die Sozialdemokraten seien damals revolutionär und regierungskritisch gewesen. Als einziger Universitätsprofessor nahm Lotmar – mit einem roten Band – an den Umzügen zum 1. Mai teil.

Im Schatten des bekannten Eugen Huber

Lotmars Fakultätskollege war Eugen Huber, der als Chefredaktor der NZZ, Nationalrat und Schöpfer des ZBG eine wichtige Persönlichkeit für die Schweiz war. «Zu diesem hatte der deutschstämmige Lotmar nicht immer ein gutes Verhältnis und stand wahrscheinlich in dessen Schatten», so Fargnoli.

Um die Verdienste Philipp Lotmars zu würdigen, hat die Direktorin des Romanistischen Instituts im Juni dieses Jahres ein Kolloquium an der Universität Bern organisiert, an dem namhafte Juristinnen und Juristen teilnahmen und das Werk des Pioniers diskutierten. Auch hat sich Iole Fargnoli eines Projekts Lotmars angenommen, das er nicht mehr beenden konnte, das ihm aber sehr wichtig war – «wie eine Pflicht»: Ein Buch über den Irrtum im Römischen Recht. «Es handelt sich dabei um ein handschriftliches Manuskript von über 2000 Seiten», erklärt Fargnoli. Dieses will sie nun transkribieren und erstmals veröffentlichen.