Meisen zwitschern über das Klima

Kohlmeisen brüten heute früher und haben mehr Junge als jemals zuvor in den letzten 500 Jahren. Ein interdisziplinäres Forscherteam mit Berner Beteiligung erklärt in seiner neuen Studie, wie der Bruterfolg der Schweizer Meisen mit den Klimaveränderungen zusammenhängt.

Was kann uns die Kohlmeise über das globale Klima und seine Effekte auf die Umwelt erzählen? Einiges – sie dient als Tiermodell, um zu zeigen, wie sich langjährige und kontinentale Klimaänderungen auf Lebewesen auswirken. Diese Zusammenhänge erklärt ein Forscherteam des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung der Uni Bern, der Schweizerischen Vogelwarte, des Instituts für Vogelforschung Wilhelmshaven und der Justus-Liebig-Universität Giessen in seiner Studie, die nun in «Climate of the Past» publiziert ist.

Meisen heute so produktiv wie nie zuvor

Mit einem rückblickenden Modell fanden die Wissenschaftler heraus, dass der Wechsel von Warm- und Kaltzeiten in den vergangenen 500 Jahren grosse Schwankungen der Kohlmeisen-Population in der Schweiz bewirkt hat. Während etwa die «Kleine Eiszeit» von 1810 bis 1850 einen starken Rückgang der Produktivität dieser Singvögel verursachte, «brüten heute Kohlmeisen früher und produktiver als je zuvor in den vergangenen 500 Jahren», sagt Co-Autor und Geograph This Rutishauser. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist es gelungen, die «komplexe Wirkung von Klimafaktoren auf die Lebensgeschichten einzelner Tierarten» zu beleuchten, schreiben die Forschenden.

Allerlei Daten in einem Modell

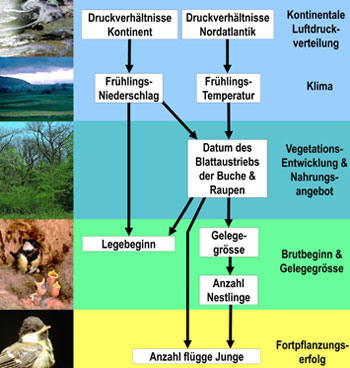

Für den Blick ins letzte halbe Jahrtausend analysierten die Forscher die Daten des 20. Jahrhunderts – und ihre Methode ist ungewöhnlich und spannend: Die Ornithologen trugen Daten aus Nestkarten über die Kohlmeisen zusammen, die Vogelkundler bis zurück ins Jahr 1900 angelegt hatten. Die Klimaforscher filterten ihrerseits Zahlen aus «Euroclimhist», der historischen Datenbank des Oeschger-Zentrums zur Phänologie der Buche in dieser Zeit heraus, kombinierten sie mit Wetterdaten wie Temperatur und Niederschlag der Messstation Bern – alles mit dem Ziel, etwas über die Vegetationsentwicklung der Buche aussagen zu können: Denn auf der Buche sitzen Raupen, die bevorzugte Mahlzeit der Kohlmeise. Je früher die Buche spriesst, desto eher nagen die Raupen an den Blättern und werden von den Meisen gepickt, welche daraus Energie für ihre Fortpflanzung erhalten.

All diese Faktoren stehen schliesslich in einem noch grösseren Zusammenhang: «Die komplexe Kette von Wirkungen beginnt bei den Luftdruckverhältnissen über dem Nordatlantik und dem europäischen Festland», schreiben die Wissenschaftler. Denn die Zirkulation in der Atmosphäre dort bestimme die Temperatur sowie den Niederschlag im Frühling und damit den Vegetationsbeginn. Aus diesem Grund speisten die Klimaforschenden ebenfalls grossflächige Klimadaten ins Modell, die aus Untersuchungen von Baumringen und Eisbohrkernen stammen.

Gute Voraussetzung für Beobachtungen

Die statistische Analyse ergibt schliesslich folgendes Resultat: In Jahren mit später Vegetationsentwicklung sind die Gelege gemäss Studie kleiner und die Jungensterblichkeit bei den Kohlmeisen grösser. «Entsprechend dem Trend zu höheren Temperaturen brüten Kohlmeisen heute früher als vor 30 bis 40 Jahren, und sie haben mehr Junge», fasst das Forscherteam zusammen.

Diese Ergebnisse erweitern den Blick über die gegenwärtige Erwärmungsphase hinaus, sind die Forschenden sicher. «Das quantifizierte Modell ermöglicht es, zu beobachten, wie dieses System und die einzelnen Faktoren auf mögliche weitere Erwärmungen des Klimas reagieren», sagt This Rutishauser.