Es tat schon immer weh

Ein falscher Schritt, man fällt hin, das Knie tut weh. Plötzliche Bauchkrämpfe zwingen einen ins Bett. Schmerz – was ist das eigentlich, und was machen wir mit ihm? Die Medizinhistorikerin Esther Fischer-Homberger blickte in ihrem Vortrag an der Uni Bern zurück, wie der Mensch im Laufe der Zeit mit Schmerz umging.

Er gehört zum Leben, doch wir gehen ihm aus dem Weg, wann wir nur können: «Der Schmerz ist sowohl eigener leiblicher Zustand als auch eindringender Widersacher», zitierte die Berner Medizinhistorikerin und Psychotherapeutin Esther Fischer-Homberger den Philosophen Hermann Schmitz gleich zu Beginn ihres Vortrages. In der Medizinhistorischen Runde blickte sie zurück auf die Geschichte des Schmerzes – und zwar unter dem Aspekt, dass Schmerz eine Empfindung ist, die einerseits sehr stark zu einem gehört, sie aber gleichzeitig möglichst schnell wieder loswerden will.

Über das unterbrochene Zusammengehörige

Galenos von Pergamon hatte im 2. Jh. nach Chr. den Schmerz als «Dissolutio continiutatis» bezeichnet also als «Unterbrechung des Zusammenhangs». Bis weit in die Neuzeit hinein wurde auch die Wunde als eine Trennung des Zusammengehörigen betrachtet: «Das griechische Wort ‹traῦma› bedeutete über Jahrhunderte nichts anderes als Wunde, Schaden, Verletzung», führte Esther Fischer-Homberger aus. Dieses Schmerzmodell umfasste also von der Schnittwunde bis zum Trennungsschmerz alle menschlichen Leiden.

Mit Integration zur neuen Kontinuität

«Ein schmerzfreies Leben war im Rahmen dieses Konzepts weder denkbar noch gedeihlich», so die Referentin, denn in Galenos’ «Dissolutio continuitatis» seien Desintegration und Integration untrennbar verschränkt: Die «Dissolutio» bezeichnet die Auflösung, also die Verletzung einer Integrität, die «Continuitas» das Ganze, das durch Schmerz verletzt wurde. Noch John Hunter, der Vater der Traumatologie hielt 1794 an diesem Bild fest: «Wunden sind Trennungen des Zusammenhangs, welche von der äusseren Oberfläche anfangen und sich von da an einwärts erstrecken.» Die Behandlung der Verletzung könne als Versuch beschrieben werden, die «Beschädigung als solche anzuerkennen und gleichzeitig in eine neue Ganzheit, eine neue Kontinuität einzupassen», folgerte die Berner Medizinhistorikerin. «Im Ver-binden einer Wunde ist beides aufs Schönste ins Bild gesetzt.»

Neuzeit: Der Schmerz wird zum Widersacher

In der mittelalterlichen Christlichkeit wurde die Integration des Schmerzes ebenfalls gepriesen, allerdings aus religiösen Gründen. Da der Leidensweg Christi sakralisiert wurde, und ein guter Christ seinem Vorbild folgen sollte, «gehörte Schmerz zum Menschsein, als Bussübung, als Prüfung, als Opfer, als Reinigung oder als Übergang in die andere Welt», so Esther Fischer-Homberger. In der Neuzeit war der Blick auf den Schmerz wieder «ärztlich»: Leidensbereitschaft wurde nun als Schwäche betrachtet – und man sah im Schmerz nicht mehr Erlösung, vielmehr sollten die Leidenden von Schmerz erlöst werden. «Im Mittelalter wurde der Schmerz zu stark integriert, in der Neuzeit aber schliesslich zu sehr abgelehnt», sagte die Referentin.

Die Wissenschaft trug dieser Sichtweise die nötigen Fakten zu: Die Ursachen von Schmerz wurden nicht mehr länger gemäss antiker Tradition in einer Verderbnis der Säfte vermutet, sondern in pathologischen Veränderungen von einzelnen Organen. 1761 erschien Giovanni Babtista Morgagnis pathologisch-anatomischer Klassiker über den Sitz und die Ursachen der Krankheiten.

«Damit näherte sich das Denken der Inneren Medizin demjenigen der Wund-Ärzte, und im 17. und 18. Jahrhundert kommt es zu einer Chirurgisierung der Medizin», so Fischer-Homberger: Die Anatomie, die Zergliederungskunst (griech. ana-témnein: schneiden, zerteilen) – also die «Dissolutio continuitatis» – wurde zur medizinischen Grundlagenforschung.

Descartes’ Modell: Schmerz wird zum Leitungsereignis

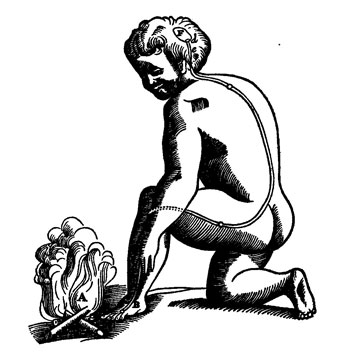

Schlag auf Schlag folgten Erkenntnisse aus der Forschung: Das Nervensystem wurde als Grundlage für die Entstehung des Schmerzes ausgemacht, Schmerztypen wurden ausdifferenziert, körperliches Leiden wurde vom psychischen Leiden abgetrennt. René Descartes grenzte schliesslich das Schmerzereignis von der Schmerzwahrnehmung ab. Er beschrieb die Nerven als Röhrchen, durch welche die Lebensgeister, die «Spiritus animales», in die Peripherie, etwa in die Muskeln fliessen – während zugleich Fäserchen von der den peripheren Sinnesorganen zentralwärts zur Hirnkammer führen. Wird der Zug an den Nervenfasern zu gross, so die damalige Vorstellung, reissen diese – der Körper wird versehrt und die Seele empfindet Schmerz.

Von Alkohol, Äther und Morphin-Gaben

Albrecht von Haller zeigte 1752, dass von allen Geweben «die Nerven allein alle Empfindung im menschlichen Leibe bewürken». Anfangs des 20. Jahrhunderts fand Max von Frey die spezifischen Schmerznerven und besonderen Schmerzpunkte auf der Haut. Die Psychotherapeutin sieht diese Entdeckungen «als Bild für eine zunehmende Distanzierung zwischen Schmerz-Ereignis und Schmerz-Erlebnis».

Anästhetische Stoffe vergrösserten diese Distanz noch mehr: Erst waren es Alkohol und Opium, die eine gewisse Gefühllosigkeit erlaubten. 1846 setzte der Zahnarzt William Mortonam in Boston erstmals Äther für eine schmerzlose Operation ein. Lokal-, Spinal-Anästhesien, Morphin-Injektionen und «Pain killers» schienen schliesslich den «Siegeszug gegen den Schmerz» zu besiegeln, so die Medizinhistorikerin.

Schmerzgrenze sinkt

Doch: «Der Schmerz ist nicht tot», sagte Fischer-Homberger, denn die allgemeine Dämpfung der Schmerzwahrnehmung bringt gemäss Schmerzhistoriker David B. Morris eine diffuse psychische Betäubung mit sich. Morris will beobachtet haben, dass zu dieser Taubheit eine typische Überempfindlichkeit hinzutritt. Die Analgesie senke zwar die Schmerzempfindlichkeit, aber auch die Schmerztoleranz. Somit würden geringe Reize rasch unerträglich wirken und Betroffene versuchten, diese loszuwerden. «Der Schmerz zeigt sich dann als eine gewisse Desorientierung im Bezug auf die eigene Integrität», führte die Medizinhistorikerin aus.

Chronischer Schmerz macht neues Denken nötig

Der Blick in die Vergangenheit macht klar: «Der integrierende Teil im Umgang mit Schmerz wurde immer weniger gepflegt», so Fischer-Homberger – es gab ja nun die Schmerztherapie samt Schmerzchirurgie. Erst im Lauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts habe sich dieses Denken geändert, denn plötzlich traten chronische Schmerzsyndrome auf, die therapieresistent waren. «Komplexere Modelle des Schmerzverständnisses wurden nötig.» Und so erhielt die Alternativmedizin einen Platz in der Krankengeschichte und ebenfalls neue, neuropsychologische Modelle, welche erklären, dass nicht aller Schmerz durch die Unterbrechung der schmerzleitenden Nervenbahnen aus der Welt geschafft werden kann.

«Vielleicht kann man diesen Ruf nach einer ganzheitlicheren Sicht auf den Menschen als Ausdruck einer wiedergewonnenen Empfindungsfähigkeit», schloss Esther Fischer-Homberger ihren Vortrag. Wie das Aufwachen nach einer Anästhesie.