Die biochemische Evolution

Bei der Entwicklung von Leben auf der Erde könnte die Ribonukleinsäure RNA eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die Doppelhelix DNA, in welcher das Genom gespeichert ist, entstand erst später. Forschende führen die Evolution im Reagenzglas durch, um diese Theorie zu belegen.

Um das Thema verstehen zu können, ist eine Einführung in die grundlegenden Mechanismen der Biologie nötig. Der Vortrag von Norbert Polacek, Professor für Biochemie, über «Nicht-kodierende RNA: Die ‹dunkle Materie› der Evolution?», den er im Rahmen der Vorlesungsreihe «Biochemie am Samstag» hielt, führte tief in die Welt der Moleküle hinein.

Die Reise beginnt mit der Zelle – dem universalen Baustein. Tierische oder pflanzliche Zellen oder auch Bakterien sehen zwar alle unterschiedlich aus, sind sich auf molekularer Ebene aber relativ ähnlich. «Das kommt daher, dass alles Leben auf der Erde miteinander verwandt ist und vermutlich aus einer Zelle oder einigen wenigen Zellen entstand», erklärte Polacek.

Die molekulare Organisation der Zelle ist hierarchisch: Der Zellkern enthält das Genom, in dem alle Informationen gespeichert sind – wie eine Festplatte beim Computer. Das Genom bezeichnet die Gesamtheit der Chromosomen, die sich aus doppelsträngiger Desoxyribonukleinsäure (DNA) zusammensetzen.

RNA ist vielfältiger

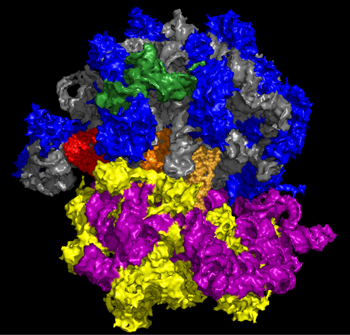

Die einsträngige RNA braucht es zur Herstellung von Proteinen: Dafür wird die DNA-Doppelhelix geöffnet, ein Strang abgelesen und in einen komplementären Strang – die RNA – vervielfältigt. Die RNA wiederum dient als Vorlage zum Bau von Proteinen.

Die Proteinsynthese ist gemäss Polacek das «zentrale Dogma» in der Biologie. Erstaunlich ist allerdings, dass nur ein kleiner Teil unseres Erbguts in Proteine übersetzt wird. «Etwa 90 Prozent des Genoms werden zwar in RNA überschrieben, nicht aber in Proteine. Diese nennen wir nicht-kodierende RNA», erklärte der Biochemieprofessor.

Für die Evolution sei die RNA aber von grosser Bedeutung, sagt Polacek. Als das Leben vor ungefähr vier Milliarden Jahren entstand, hätten sich relativ schnell die drei heute bekannten Domänen des Lebens entwickelt: die Bakterien, die Archaeen und die Eukaryoten, also Zellen mit einem Zellkern. Allerdings seien diese Lebensformen lange Zeit Einzeller geblieben. Erst vor etwa 1,5 Milliarden Jahren hätten sich aus den Eukaryoten, zu denen Pflanzen, Tiere und der Mensch zählen, vielzellige Organismen entwickelt.

«Die nicht-kodierende RNA ist bereits in Viren und Bakterien enthalten. Daher ist es wahrscheinlich, dass sie von Anfang an eine zentrale Rolle spielte und entscheidend für die Entstehung des Lebens auf der Erde beigetragen hat», ist Polacek überzeugt. In der Wissenschaft wird diese Annahme «RNA-Welt-Hypothese» genannt. Demnach soll es vor der Entstehung der DNA eine «RNA-Welt» gegeben haben.

RNA ist zu allen Prozessen fähig

Überprüft wird diese Hypothese, indem die Evolution im Reagenzglas durchgeführt wird. Die Methode ist unter dem Namen «Selex» bekannt. Dabei geben die Forschenden kurze Stücke von RNA in ein Reagenzglas und schauen, welche dieser Moleküle welche Reaktionen durchführen können. «Es hat sich gezeigt, dass RNA-Enzyme alle zum Leben notwendigen Prozesse durchführen konnten. Somit ist diese These bisher nicht widerlegt worden, und wir sind der Frage, wie die Welt vor vier Milliarden Jahren ausgesehen hat, einen Schritt näher», erläuterte Polacek.

Im Zusammenhang mit der Evolution hob der Biochemiker einen weiteren interessanten Fakt hervor: Der protein-kodierende Anteil sei bei allen Organismen etwa gleich gross – sowohl bei Menschen als auch bei Bakterien. Mit der Komplexität des Lebewesens steige jedoch der Anteil nicht-kodierender RNA.

«Vor einigen Jahren hat man RNA gefunden, die vor allem im Gehirn tätig ist. Diese hat sich stark entwickelt, seit sich der Mensch vor etwa 6 Millionen Jahren vom Schimpansen getrennt hat», so Polacek. «Es ist äusserst interessant, dass der Bereich, der sich am meisten verändert hat, die nicht-kodierende RNA ist.»

Spezifische Medikamente

Mit diesen Erkenntnissen haben sich auch die Annahmen über die RNA verändert. Hielt man diese vor wenigen Jahrzehnten noch für ein Hilfsmolekül der DNA, weiss man heute, dass die RNA eine biochemische Funktion hat – sie kann als Regulator oder Katalysator in den Zellen wirken.

Dieses Wissen machen sich die Forschenden nun zunutze, um Medikamente zu entwickeln, die spezifisch gegen bestimmte Krankheiten eingesetzt werden. «Es ist möglich, nicht-kodierende RNAs gezielt zu verwenden, um krankmachende Gene zu regulieren», sagt Polacek. Erste Medikamente, zum Beispiel für Aids-Patienten, seien bereits auf dem Markt.