Ein Urgestein der Klimaforschung tritt ab

In der vollbesetzten Aula gab der langjährige Berner Geographie-Professor und bekannte Klimatologe Heinz Wanner seine Abschiedsvorlesung. Seine humorvoll vorgetragene «persönliche Plauderei zu 35 Jahren Berner Klimaforschung» entlockte der Zuhörerschaft mehr als einmal ein herzhaftes Lachen.

«Die Gästeschar sagt eigentlich alles», meinte Martin Grosjean, geschäftsführender Direktor des Nationalen Forschungsschwerpunkts «Klima». Das Interesse war so gross, dass die Aula nicht genügend Platz bot – die Abschiedsveranstaltung musste in einen weiteren Hörsaal übertragen werden. Grosjean hob in seiner Laudatio zwei Dinge besonders hervor: den Einsatz Heinz Wanners für die Schweizer Klimaforschung, der massgeblich zur internationalen Ausstrahlung derselben beigetragen hat, sowie sein unermüdliches Engagement für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Unter den zahlreichen Ehrungen, die der bald 65-Jährige für sein Schaffen erhalten hat, findet sich auch der inoffizielle Nobelpreis der Geographie, der Prix Vautrin Lud im Jahr 2006. Vor kurzem ist der Präsident des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung der Universität Bern zudem zum Mitglied der Leopoldina, der Deutschen Akademie der Naturforscher, gewählt worden.

Dynamischer Auftakt zur Abschiedsvorlesung: Heinz Wanner. (Bild: Marcus Moser)

In den Fussstapfen grosser Forscher

Heinz Wanner blickte zu Beginn seiner Abschiedsvorlesung mit dem Titel «Vom Nebel zum Holozän – Eine persönliche Plauderei zu 35 Jahren Berner Klimaforschung» auf die früheren Koryphäen der Berner Klimaforschung zurück. Bereits im 19. Jahrhundert kannte die Universität Bern mit Rudolf Wolf, Heinrich Wild und Eduard Brückner drei grosse Klimatologen. Nach einem «Interregnum» haben ab Mitte des 20. Jahrhunderts Max Welten, Hans Oeschger und Bruno Messerli die Faszination für die Klimaforschung in Bern neu geweckt.

Zu seiner eigenen Rolle in der Berner Klimageschichte fragte Heinz Wanner: «War ich eine eierlegende Wollmilchsau?». Am Anfang seiner wissenschaftlichen Laufbahn habe er kleine Brötchen gebacken, sagte der im Berner Seeland aufgewachsene Klimaforscher rückblickend. «Ich wurde von meinem Doktorvater Bruno Messerli zu einer Audienz geladen. Er schlug mir vor, das kantonale Klimabeobachtungsprogramm zu übernehmen.» Das bedeutete: Im Winter Daten zu Nebel und Schnee, im Sommer zu den Blütezeiten von Pflanzen sammeln, aufarbeiten und Rückschlüsse auf das Klima ziehen. Der junge Forscher interessierte sich in seinem «ersten Forscherleben» insbesondere für die Dynamik regionalmeteorologischer Phänomene, die er unter anderem mit Zeitrafferaufnahmen analysierte. Bisweilen arbeitete der Geograph auch mit unkonventionellen Methoden: Um die Dynamik von Kaltluftabflüssen am Hang zu studieren, zündete er militärische Rauchkörper – ein Experiment, das die halbe Stadt Biel einräucherte und 300 Anrufe bei der Polizei zur Folge hatte. «Wissenschaft muss auch Spass machen», so Wanners Kommentar mit einem schalkhaften Schmunzeln. Gleichzeitig erinnerte er sich mit ein wenig Wehmut zurück: «Diese Zeit der Feldarbeit habe ich später nach langen Sitzungen manchmal vermisst.»

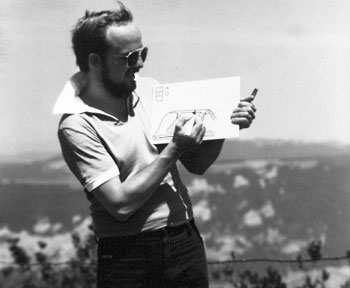

Wanner in seinem «ersten Forscherleben» als Exkursionsleiter. (Bild: zvg)

Vom Nussgipfel im Westwind

Heinz Wanner liess sich immer auch für die alpine Klimatologie begeistern. So arbeitete er unter anderem an einem Wetterlagen-Klassifikationssystem für den Alpenraum. Als er einmal die Alpen mit einem Nussgipfel verglich, stiess er bei einem deutschen Kollegen auf Unverständnis. Wanner hätte von «Hörnchen» sprechen sollen, wie sich im Nachhinein herausstellte.

Dann begann das «zweite Forscherleben» von Heinz Wanner, der von 2001 bis 2008 als Direktor des Nationalen Forschungsschwerpunkts »Klima» amtete: Das Leben, welches der Rekonstruktion des vergangenen Klimas gewidmet ist und die Auswirkungen auf gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen sucht. Der umtriebige Wissenschaftler denkt denn auch nicht daran, seine Forscherkarriere mit Erreichen des Pensionsalters zu beenden: Sein Interesse gilt nach dem Nebel dem Holozän. Das Klima der letzten 11 700 Jahre der Erdgeschichte lässt ihn auch künftig nicht los.

Heinz Wanner bedankte sich herzlich bei seinen Forscherkollegen von nah und fern, bei Freunden, Bekannten und seiner Familie für die Unterstützung über all die Jahre. Und er blieb zum Schluss auch die letzte Antwort nicht schuldig: «Ja, ich war wohl eine eierlegende Wollmilchsau.» Schaden habe er aber trotz der Breite seiner Arbeiten nicht genommen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer verabschiedeten Heinz Wanner an der Universität Bern mit einer Standing Ovation.

Standing Ovation zum Abschied. (Bild: Marcus Moser)