Sind die Gedanken noch frei?

Mit ausgeklügelten Computer-Rechenverfahren lassen sich Gedanken lesen. Dennoch ist die Neurobiologie weit davon entfernt, wirklich interessante Inhalte aus dem menschlichen Denken abbilden zu können, sagt Thomas König. Der Biologe ist Preisträger des Theodor-Kocher-Preises der Universität Bern.

Dieses Experiment verblüfft: Eine Versuchsperson betrachtet zehn Sekunden lang ein gezeichnetes Viereck auf einem Bildschirm. Sie liegt in einem Magnetresonanz-Tomographen, der die Aktivität des Gehirns aufzeichnet. Zwei Sekunden später erscheint auf dem Bildschirm des Computers im Kontrollraum, der mit dem Tomographen verbunden ist, ein weisses Viereck auf schwarzen Grund. Etwas verpixelt zwar – aber eindeutig ein Viereck. Eine Art von Telepathie? Die Grundlage zum Gedankenlesen, welches die Menschen seit jeher fasziniert und Futter für wildeste Geschichten in Buch und Film ist? Thomas König, Biologe an der Abteilung für psychiatrische Neurophysiologe an der Uni Bern bestätigt die aktuelle Forschung: «Ein Messprinzip für das Gedankenlesen ist gegeben.» In seinem Festvortrag zeigte König jedoch auch die klaren Grenzen des Gedankenlesens durch Neurobiologie auf. Thomas König ist Preisträger des mit 50'000 Franken dotierten Theodor-Kocher-Preises, mit welchem die Universität Bern im Geiste des Nobelpreisträgers von 1909 ihre besten Nachwuchsforschenden auszeichnet.

Tatsächlich: Gedanken lassen sich abbilden – aber nur in sehr beschränktem Rahmen. (Bild: istock)

Mit Algorhythmen die Gedanken abbilden

König erklärt das scheinbar magische Experiment: Das Betrachten des Vierecks erzeugt eine Aktivität in einer gewissen Region des Gehirns, genauso wie auch andere geometrische Formen bestimmte Aktivitätsmuster generieren. Aus dieser Schwemme von Mustern lassen sich Computer-Algorhythmen – also komplexe Rechenverfahren – entwickeln, welche schliesslich die Aktivitäten in einem Gehirn entschlüsseln und in ein korrektes Abbild umsetzen können. Und zwar unter folgender Bedingung: «Je mehr der Inhalt durch biologisch bestimmte Kategorien definiert ist, desto besser die Erkennung», so Thomas König – je mehr etwas jedoch durch die Biografie einer Person bestimmt sei, desto schlechter werde die Erkennung. «Die Individualität wird zur Grenze des Abbildbaren», so der Theodor-Kocher-Preisträger.

Ob Vorstellung oder Realität – das Gehirn ist aktiv

Diese Übersetzung von Gehirnaktivitäten findet in der «Brain-Computer-Interface» – der «Mensch-Maschine-Schnittstelle» – eine Anwendung: Körperlich behinderte Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung ihre Muskulatur zum Sprechen nicht benutzen können, sind in der Lage, durch die Vorstellung von Bewegungen – zum Beispiel des Hin und Herfahrens eines Cursors auf einem Alphabet – ganze Botschaften zu kreieren. Ein Computer übersetzt die über Elektroden am Kopf abgeleiteten Hirnströme. Zu Nutzen machen sich die Betroffenen den «neuronalen Fingerabdruck», wie Biologe König erklärt: «Die Imagination eines Gegenstandes oder einer Bewegung löst im Gehirn die gleiche, wenn auch etwas schwächere Aktivität aus, wie das tatsächliche Betrachten oder die wirkliche Bewegung.»

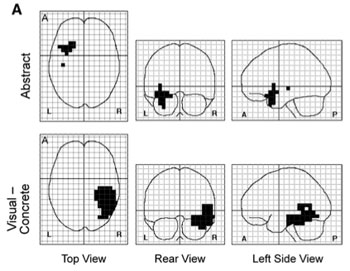

Kann man mit Neurobiologie auch freie Gedanken lesen? Gedanken also, die nicht an eine konkrete Aufgabe gebunden sind? Thomas König und sein Forscherteam haben auch hier Erstaunliches herausgefunden: Unterbricht man Versuchspersonen beim Nachdenken und bittet sie, das soeben Memorierte zu erzählen, zeichnen sich auch hier generelle Muster über die Ableitung der Hirnströme – das sogenannte Elektroenzephalogramm (EEG) – ab: «Abstrakte mentale Inhalte erzeugen ähnliche elektrische Felder, ob sie bei einem spontanen Gedanken entstehen, oder ob sie durch einen Stimulus – wie eingangs das Viereck – ausgelöst werden. Ebenso verhält es sich mit konkret-visuellen Inhalten.»

Die Gehirnaktivität beim freien Denken: Abstrakte Gedanken (obere Reihe) wurden an einem anderen Ort im Gehirn lokalisiert als konkret-visuelle Gedanken (untere Reihe). (Bild: zvg)

Eine unglaubliche Kapazität

Doch diesen Ergebnissen zum Trotz: Gemäss König lassen sich die Gedanken eines Menschen wohl nie so einfangen, so dass «wirklich interessante Inhalte zu erwarten sind». Wolle man etwas über einen Menschen erfahren, lohne es sich immer noch, sich zu ihm hin zu setzen, sein Vertrauen zu gewinnen und auf diesem Weg etwas über ihn zu erfahren. Die farbigen Bilder, die unser hochkomplexes Denkorgan laufend ausarbeitet, Lösungswege, die es entwirft, bleiben bislang auch mit modernsten neurobiologischen Verfahren unscharf.

«Was in Anbetracht der Komplexität des Gehirns auch nicht erstaunt», meint der Berner Forscher: Das menschliche Gehirn besitzt rund eine Billion Nervenzellen, die untereinander Netzwerke mit bis zu 150 Billionen Verbindungen knüpfen. Informationen düsen so über rund 180’000 Kilometer Leitung und werden von den Zellen mit bis zu 500 Impulsen pro Sekunde verarbeitet. Ein Kapazitätsvergleich zum Labor: In einem Elektroenzephalogramm können nur maximal 250 Elektroden abgeleitet werden. Mit der Magnetresonanz-Tomographie sind es zwar 1 bis 2 Millionen Voxel (dreidimensionale Pixel), aber nur alle 2 Sekunden.

Zur Person

Den mit 50’000 Franken dotierten Theodor-Kocher-Preis 2009 erhielt Thomas König. Der Biologe arbeitet an der Universitätsklinik für Psychiatrie und am Psychologischen Institut und forscht auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung durch das menschliche Gehirn. Zurzeit untersucht Thomas König Struktur und Funktion neuronaler Netzwerke und deren Wechselwirkung mit der Umwelt.