Das magische Licht

Das 50-Jahr-Jubiläum des Lasers wird an Universitäten weltweit mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert. Drei Physiker erklärten in einem Vortrag an der Uni Bern die Grundlagen der bahnbrechenden Technologie. Sie brachten mit vielen Experimenten Licht ins Dunkel.

Das Laserlicht besitzt scheinbar unbegrenzte Fähigkeiten: Es überträgt in Sekundenschnelle Daten, spielt Musik im CD-Player, schneidet millimetergenau dicke Stahlblöcke, behandelt Verkalkungen in den Herzkranzgefässen, bleicht Jeans oder zerstört Tumore. Anfangs als Kuriosum betrachtet, ist der Laser heute nicht nur im täglichen Leben, sondern auch in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung nicht mehr wegzudenken. Thomas Feurer und Martin Frenz vom Institut für Angewandte Physik der Uni Bern und Antoine Weis von der Uni Freiburg erläuterten in ihrem öffentlichen Vortrag mit dem Titel «Wie funktioniert ein Laser?» einem interessierten Publikum auf anschauliche Weise das Prinzip des gebündelten Lichts.

Leistungsstarker Strahl

Der Laser ist ein Apparat, der gebündelte und sehr energiereiche Lichtstrahlen erzeugt. Licht wiederum ist eine elektromagnetische «Störung», die sich rasend schnell in Raum und Zeit ausbreitet. Bis zum Mond braucht das Licht lediglich eine Sekunde, bis zur Sonne acht Minuten. Die herausragende Eigenschaft von Laserlicht ist seine so genannte Kohärenz: «Alle Lichtwellen schwingen im Gleichtakt und verstärken sich dadurch gegenseitig», erläuterte Antoine Weis. Ein Phänomen, das in der Natur kaum vorkommt. Die gegenseitige Verstärkung ist nur eine Eigenschaft der Laserstrahlen, die sich stark von Licht aus klassischen Lichtquellen – wie etwa der Glühbirne – unterscheiden. Laserstrahlen breiten sich zudem nur in einer bestimmten Richtung aus und verfügen entsprechend über eine hohe Intensität, Leistungsdichte und Fokussierbarkeit.

Der Tanz der Photonen

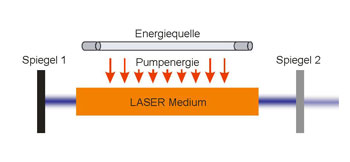

Das Prinzip des Lasers erläuterte Thomas Feurer. Man müsse – stark vereinfacht erklärt – von zwei verschiedenen Atomzuständen ausgehen, so der Physiker. Einem kleinen mit wenig Energie und einem grossen mit viel Energie. In seinem natürlichen Zustand ist das Atom klein und besitzt wenig Energie. Trifft jedoch ein Photon – ein so genanntes «Lichtteilchen» – auf ein solches Atom, «frisst» letzteres das Photon auf. Das kleine Atom verwandelt sich dadurch in ein grosses, energiegeladenes Atom. «Dieses Atom ist satt», erläuterte Feurer. Längerfristig kann es keine weiteren Photonen aufnehmen. Falls ein weiteres Photon mit diesem «gesättigten» Atom kollidiert, tritt es kurzzeitig in das Atom ein und dupliziert das bereits im Atom vorhandene Photon. Das grosse Atom spuckt nun die Photonen aus, womit zwei Quanten Licht freigesetzt werden, die in die gleiche Richtung «wandern». Bei diesem Vorgang verwandelt sich das energiereiche wieder in ein energiearmes Atom. Die Forschung spricht in diesem Zusammenhang von einer stimulierten Emission. Um einen gebündelten, energiereichen Lichtstrahl zu erzeugen, muss dieser Prozess vielfach wiederholt werden. Dazu braucht es eine Energiequelle (Pumpe), die in einem Lasermedium energiearme Atome in energiereiche Atome verwandelt. An den Enden des Lasermediums werden zwei Spiegel angebracht, die das Licht respektive das Paket geklonter Photonen immer wieder zurückwerfen. Der Spiegel auf der einen Seite ist allerdings etwas durchlässig. Er lässt rund fünf Prozent des Lichts nach draussen dringen. Das Licht, das hier hinaustritt, ist aber schon unzählige Male im Lasermedium hin und her geworfen worden und dadurch enorm verstärkt. Auf diese Weise entsteht ein Laserstrahl.

Unverzichtbares Instrument in der Medizin

Der Laser entwickelte sich in den letzten 50 Jahren rasant weiter. Er ist eine der bedeutendsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts und Wegbereiter vieler wissenschaftlicher Durchbrüche. Insbesondere in der Medizin leistet er unschätzbare Dienste – etwa in der Augenheilkunde, der Herzchirurgie oder bei Hautkrankheiten «Es existiert kein Gebiet in der Medizin, bei dem der Laser nicht zum Einsatz gelangt», sagte Martin Frenz. Zur Illustration schlüpfte der Physiker ausnahmsweise in die Rolle eines Mediziners. Er führte an einer Modellfigur eine minimal-invasive chirurgische Operation durch: Mit Hilfe eines Endoskops und Lasers linderte er die Bauchschmerzen des Patienten, was für einige Lacher sorgte.

Laser an der Uni Bern

daf. An der Uni Bern werden seit vielen Jahrzehnten verschiedene Laser entwickelt und sowohl in der Grundlagen- als auch in der angewandten Forschung eingesetzt. Die Schwerpunkte liegen heute in den Bereichen der Spektroskopie, Photonik und Medizin.