Uni Bern wird grösser um Kleinstes zu erforschen

Die Universitäten Bern und Neuenburg legen Professuren zusammen: Es entsteht ein Zentrum für fundamentale Teilchenphysik. Damit wird ab diesem Herbst der Platz Bern auf diesem Gebiet schweizweit einzigartig, wie Uwe-Jens Wiese, Professor für theoretische Physik an der Uni Bern, sagt.

Uniaktuell: Herr Wiese, die experimentelle und theoretische Teilchenphysik in Bern wird ausgebaut. Zum Berner Team stossen bald drei Neuenburger Professoren, es entsteht ein schweizweit einmaliges Forschungszentrum.

Uwe-Jens Wiese: Stimmt. Keine andere Uni der Schweiz deckt die Teilchenphysik so breit ab wie der künftige Standort Bern. Unsere Adresse war schon immer attraktiv, ab Herbst noch attraktiver.

Wie wichtig ist diese Art von Grundlagenforschung?

Ich denke, es ist Teil der menschlichen Kultur, den Dingen auf den Grund gehen zu wollen. Die Teilchenphysiker versuchen herauszufinden, wie das Universum aufgebaut ist und sie wollen dessen Bauplan entschlüsseln: Die heute bekannte Materie ist nur ein kleiner Bestandteil des Universums. Der Rest ist immer noch sprichwörtlich «Dunkle Materie».

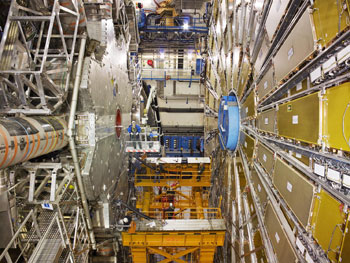

Der ATLAS-Detektor am CERN soll kleinste Teilchen sichtbar machen. Am internationalen Projekt sind Berner Teilchenphysiker beteiligt. (Bild:zvg/CERN)

Wie kann man diese kleinsten Strukturen untersuchen?

Ein Schlüssel zur Teilchenphysik ist die Beschleunigung. Treffen beschleunigte Teilchen aufeinander, entstehen durch diese Kollision bei hohen Geschwindigkeiten neue Teilchen. Mittels hochspezialisierten Beschleunigern und hochsensiblen Detektoren kann die Struktur der neuen Kleinstteilchen nachgewiesen werden.

Können Erkenntnisse aus der Teilchenphysik auch praktisch angewendet werden?

Die Motivation unserer Forschung liegt jenseits der praktischen Anwendung: Wir suchen Antworten auf die tiefen Fragen der Existenz, die auch die Frau und den Mann auf der Strasse interessieren. Allerdings finden Technologien, die für die Teilchenphysik-Experimente entwickelt werden, oftmals auch Eingang in die Praxis. So etwa in die Computertechnologie und die Medizin; frühere Teilchenbeschleuniger werden heute als Bestrahlungsgeräte in der Krebstherapie eingesetzt.

Welche Forschungsrichtungen in der Teilchenphysik werden zurzeit in Bern verfolgt?

Die Experimentalisten sind in verschiedene Projekte eingebunden, allen vorab in das weltweit grösste Experiment auf diesem Gebiet, das am CERN diesen Sommer gestartet wird: In einem gigantischen Teilchenbeschleuniger wollen sie neue Teilchen finden und wichtige, bisher nur theoretisch berechnete Strukturen nachweisen. Auf diesem Gebiet kommen wir, die Theoretiker, zum Einsatz: Wir übersetzen experimentell gefundene Daten in eine mathematische Sprache und formulieren daraus Naturgesetze.

Uwe-Jens Wiese: «Es entsteht ein Zentrum, das die Teilchenphysik breit abdeckt.» (Bild:zvg)

Auf das neue Studienjahr kommen nun drei Professuren von der Uni Neuenburg nach Bern. Wie fügen sich diese in die Berner Arbeit ein?

Die Schwerpunkte der Neuenburger ergänzen unsere Forschung bestens: Während wir Berner uns mit dem Standardmodell der Teilchenphysik beschäftigen, widmen sich die Neuenburger der Gravitationsphysik, der String-Theorie für ultra- hochenergetische Zustände und der Super-Symmetrie. Unter dem Strich entsteht ein Zentrum, das die Teilchenphysik in seiner vollen Breite abdeckt.

Am neuen Zentrum wird zusätzlich eine Graduiertenschule für fundamentale Physik entstehen.

Richtig. Die doktorierenden Teilchenphysiker, viele davon arbeiten am CERN, sollen spezialisierte Vorlesungen besuchen können, um sich angemessen in ihre Forschungsgebiete zu vertiefen. Zurzeit ist es uns Dozierenden nur selten möglich, neben dem Lehrangebot für die Bachelor- und Masterstudierende noch zusätzlichen Unterricht für die Doktorierenden zu geben.