Nahaufnahmen der Wissenschaft

Die Wissenschaft ist eine Welt für sich – faszinierend und manchmal fremd. «SCIENCEsuisse» stellt Schweizer Spitzenforschung in 25 Kurzfilmen und einem Buch vor. Auch drei Berner Forschende werden in ihrem Arbeitsalltag begleitet.

Einmal den Forschenden bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen – dank «SCIENCEsuisse», einer Zusammenarbeit zwischen der SRG SSR idée suisse und dem Schweizerischen Nationalfonds, wird dies möglich. Die Porträts von 25 Schweizer Forschenden und ihren jeweiligen Fachrichtungen lässt die Zuschauer und Leserinnen in die spannende Welt der Schweizer Wissenschaft eintauchen. Womit befassen sich Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute? Was und wie wird heute erforscht? Im Mittelpunkt von «SCIENCEsuisse» stehen Forschende, die mit ihrer Arbeit wichtige Leistungen für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt erbracht haben und deren Namen auch über die Landesgrenzen hinaus ein Begriff sind. Von den 25 Porträtierten arbeiten drei an der Universität Bern.

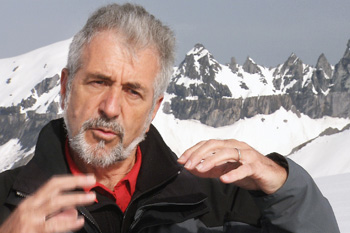

Der Klimaforscher Thomas Stocker analysiert Eiskerne in Grönland. (Bild: Schweizer Fernsehen/zvg)

Im nördlichsten Grönland

Thomas Stocker, Klimaforscher und Professor für Klima- und Umweltphysik an der Uni Bern, ist Medienrummel gewöhnt. Er störte sich nicht daran, dass ihm während seiner Arbeit am Nordpol über die Schultern geschaut wurde, denn «es besteht ein grosser Informationsbedarf zur Klimaproblematik, die Menschen sind neugierig». Stocker ist weltweit einer der renommiertesten Klimaforscher und erntet mit seinen Klimamodellen internationale Anerkennung. Im Kurzfilm «Der Klimakämpfer» begleitet die Kamera den Berner Forscher beim Aufbau der NEEM Station (North Greenland Eemian Ice Drilling/ Nordeis-Bohrung der Grönland-Eemian) in Grönland, bei der Bohrung von Eiskernen und bei ersten Analysen. Weit weg von der Zivilisation, am nördlichsten Rande Grönlands bohren die Forschenden in der Tiefe nach dem ältesten Eis. Die Auswertung des Eises gibt Hinweis auf das Klima der vergangenen Jahrtausende. «Die Filmcrew hat in Grönland sehr engagiert gearbeitet und sogar während der Freizeit bei unserem Projekt mitgeholfen», erzählt der Berner Klimaforscher. Die Kurzfilme präsentierten nur einen Bruchteil der schweizerischen Wissenschaft, denn Forschung erfolgt laut Stocker in unzähligen Stunden, auch am Abend und an den Wochenenden, im Feld, in Laboratorien und an Computern – ohne Filmteam dabei. «Trotzdem sind die Kurzfilme eine spannende Art, Wissenschaft zu erleben», betont Stocker.

Die Historikerin Brigitte Studer bei der Vorbereitung eines Seminars. (Bild: Schweizer Fernsehen/zvg)

Schweizer Geschichte im Fokus

«Bei der Arbeit gefilmt und beobachtet zu werden, war eine neue und ungewohnte Erfahrung», sagt Brigitte Studer, Historikerin und Professorin für Schweizer und Neueste Allgemeine Geschichte der Uni Bern. Im Kurzfilm «Gegenwärtige Geschichte» werden ihre diversen Forschungsgebiete beleuchtet. Das Kamerateam begleitete die Berner Historikerin beispielsweise während einer Vorlesung über Stalinismus und Kommunismus, einem Seminar zu den Schweizer 68er Jahren, einem Radiointerview und einer Pressekonferenz zum Thema «Einbürgerung» und führte mit ihr ein Gespräch über die Funktion der Geschichte. Für Studer ist es wichtig, dass «durch die Kurzfilmreihe Abstraktes sichtbar gemacht wird und gezeigt werden kann, was und wie hinter den Universitätsmauern gearbeitet wird.» Wissenschaft in den Medien wiederzugeben und abzubilden ist laut Studer schwierig, da die Wissenschaft so komplex ist und jeweils nur Bruchstücke gezeigt werden könnten. «Der Zeitaufwand war zwar gross, doch die Verwirklichung der Kurzfilmreihe ist wichtig und die Absicht gut» findet Studer. «Spannend am Projekt waren auch die unterschiedlichen Vorgehensweisen beim Buch und beim Film: Sie sind nicht deckungsgleich, auf ihre eigene Art vielfältig und durchleuchten auf unterschiedliche Weise die Wissenschaft.»

Der Geologe Adrian Pfiffner erklärt im Feld die Enstehung der Schweizer Berge. (Bild: Schweizer Fernsehen/zvg)

Gebirge falten

Wie entsteht ein Gebirge? Diese Frage versucht Adrian Pfiffner, Geologe und Professor für Tektonik an der Uni Bern, im Kurzfilm «Die Architektur der Erde» zu beantworten. Sein Fokus richtet sich auf die Entstehung von Gebirgen am Beispiel der Alpen und der Anden sowie auf die dazugehörenden Experimente im Analog-Labor. «Was ich tue, ganz einfach zu erklären – das war eine Herausforderung», sagt der Geologe. Ein Kamerateam begleitete Pfiffner ins Medizinische Institut, wo er experimentell Gebirgsbildung im «Sandkasten» mit Bildung von Überschiebungen und Falten demonstrierte. Am Computer-Tomograph wurden die Resultate besprochen. «Es wurde intensiv im Labor, im Büro und draussen in den Bergen gefilmt, und dabei habe ich direkt Fragen beantwortet», so der Geologe. Beispielsweise hat Pfiffner eindrücklich im Feld – am Beispiel der Tektonikarena Sardona (Weltnaturerbe UNESCO), im Glarnerland und der Lenzerheide – erklären können, «wie Afrika fast auf Europa draufsitzt». «Die Kurzfilmreihe ist eine Chance, der Öffentlichkeit den Nutzen der wissenschaftlichen Arbeit aufzuzeigen», erklärt der Geologe.

Klein, aber doch ganz gross

Die Schweiz als kleines Land mit wenigen natürlichen Ressourcen erreichte und hält seinen Wohlstand und die internationale wissenschaftliche Wertschätzung hauptsächlich durch seine Bereitschaft zu Innovationen sowie seine beträchtlichen Investitionen in die Forschung. Das Schweizerische Bildungssystem fördert sowohl die Grundlagenforschung, welche hauptsächlich an den universitären Hochschulen stattfindet, wie auch die angewandten Wissenschaften, welche vor allem die Fachhochschulen – abgestimmt auf die Bedürfnisse des Markts – leisten. In den Bereichen «Bildung», «Wissenschaft» und «Technologie» besitzt die Schweiz international grosses Ansehen und an ihren Universitäten arbeiten viele Wissenschaftspioniere – früher und heute.