Autopsie ohne Blutvergiessen

Berner Rechtsmediziner entlocken den Leichen ihre Geheimnisse auf unblutige Art. Die virtuelle Seziermethode nennt sich «Virtopsie». Die 3D-Bilddaten liefern Hinweise auf Unfallhergang und Tatwaffe.

Wenn die Ursachen für den letzten Atemzug nicht klar sind, muss obduziert werden. Pro Jahr landen in der Schweiz rund 7000 Leichen auf dem Seziertisch. Mit Skalpell und Säge öffnen die Rechtssmediziner den Leichnam und suchen auf der Körperoberfläche wie im -innern nach Spuren, die über die Todesart Aufschluss geben sollen. Um die Qualität der Autopsie zu steigern, setzt man am Berner Institut für Rechtsmedizin nicht nur aufs Skalpell sondern auch auf modernste Technologie: Mit Computer- und Magnetresonanztomografie versuchen sie den Leichen ihre Geheimnisse zu entlocken. Die virtuelle Seziermethode nennt sich «Virtopsie» - eine Leichenschau ohne jegliches Blutvergiessen.

Ende April wurde am Institut für Rechtsmedizin ein neues High-Tech-Gerät eingeweiht: Ein von der Firma Siemens gesponserter Multislice-Computertomograph (MSCT). Er steht in einem ehemaligen Abstellraum des Instituts für Anatomie. Dort wird die Leiche auf einem Tisch langsam durch den Tomographen gefahren. Die Untersuchung von Kopf bis Fuss dauert etwa eine halbe Stunde. Die Bilder werden schichtweise aufgenommen; jeweils nach einem halben Millimeter wird ein neues Foto geschossen.

«Silicon Valley der Rechtsmedizin»

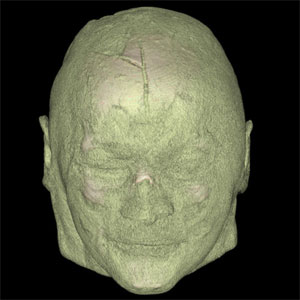

In Bern, genauer gesagt in einer Baracke auf dem Muesmatt-Areal, befindet sich laut Richard Dirnhofer, dem ehemaligen Leiter des Instituts für Rechtsmedizin, das «Silicon Valley der Rechtsmedizin». Hier stehen die Computer, die aus den vielen Bildinformationen in zwei Minuten ein dreidimensionales, virtuelles Modell des Körpers rekonstruieren, das die Forscher am Bildschirm analysieren können. Dirnhofers Kollege Michael Thali und seine Mitarbeiter suchen zum Beispiel nach Lufteinschlüssen, die Hinweise auf einen Schusskanal geben könnten. Oder sie machen Knochen fast durchscheinend, damit Brüche einfacher entdeckt werden können. Sie schneiden Schädelknochen in Sekunden virtuell weg oder färben unterschiedliches Gewebe in verschiedenen Farben, um zum Beispiel eine Patrone im Körper zu finden.

Passt Verletzung zum Tatwerkzeug?

In der Baracke steht zudem ein Oberflächenscanner. Ohne Berührung tastet er die menschliche Körperoberfläche ab und macht am Computer Schürfungen, Einschnitte oder Verformungen sichtbar. Früher mussten Tötungsopfer bis zu drei Wochen aufbewahrt werden, in der Hoffnung, das Tatwerkzeug zu finden. Erst der Vergleich des Werkzeugs mit der Verletzung am Körper gab Gewissheit über den Tathergang. Heute werden die Daten des Opfers gespeichert und verglichen mit denjenigen, die der mobile Scanner von möglichen Tatwerkzeugen macht. So konnte zum Beispiel eindeutig nachgewiesen werden, dass die Verletzung im Lendenbereich eines Mannes, der von einem Auto tödlich angefahren wurde, vom Rückspiegel des betreffenden Autos herrührte. Die Forensiker arbeiten ausserdem mit den radiologischen Abteilungen des Berner Inselspitals zusammen. In dieser kompletten Form ist die virtuelle Untersuchung in Europa einzigartig.

Für Urteilsfindung noch nicht zugelassen

Etwa 400 Leichen werden pro Jahr am Berner Institut seziert; bei 10 bis 20 Prozent der Verstorbenen fahnden die Rechtsmediziner zusätzlich mit den virtuellen Methoden nach der Todesursache. Im Vorfeld muss allerdings geklärt werden, ob das unblutige Verfahren eingesetzt werden darf. Die Entscheidung fällt der Untersuchungsrichter aufgrund eines Gesuches der Rechtsmedizin.

Auch wenn die bisherigen Daten gezeigt haben, dass die virtuellen Daten die klassisch erhobenen Befunde bestätigen, kann die Virtopsie die Autopsie noch nicht ersetzen. Die Richter lassen die Computerbilder für eine Urteilsfindung derzeit nicht zu. Somit müssen die Rechtsmediziner im Anschluss an die Virtopsie immer noch Hand anlegen. Rund zehn Jahre wird es dauern, prognostiziert Dirnhofer, bis die Virtopsie rechtsmedizinische Routine ist.